注:文末有研究团队简介及本文科研思路分析

众所周知,肾脏是人体的重要器官,具有调节人体正常代谢、维持人体电解质平衡等重要作用。然而,沉重的生理负担也使得肾脏容易受到损伤。因此,开发快捷、无损伤、低成本的方法用于检测肾脏损伤具有重要意义。近日,新加坡南洋理工大学的浦侃裔教授(点击查看介绍)团队与南京邮电大学的范曲立教授(点击查看介绍)团队合作开发了一种用于肾功能检测的近红外二区荧光探针。

在临床上,常规的肾功能检测方法是通过测定血尿素氮以及血清肌酐的含量。然而,这两种指标均具有一定的延迟性,意味着发现指标异常的时候肾功能已经有了较为严重的损伤。肾脏活检是一种准确性更高的检测手段,然而其作为一种侵入式的方法常伴随着一定的风险。此外,一些基于传统成像手段的检测方式已开发并投入使用,但高成本、低可行性以及潜在的电离辐射等问题限制了其广泛的使用。光学成像手段在疾病检测方面具有诸多优点,然而基于该技术的肾功能检测研究还十分匮乏。

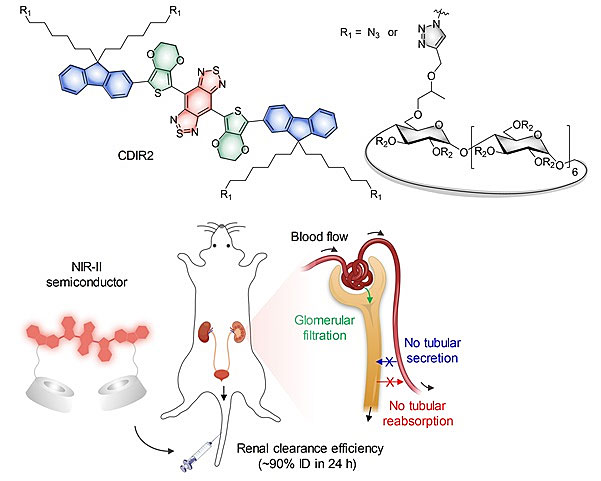

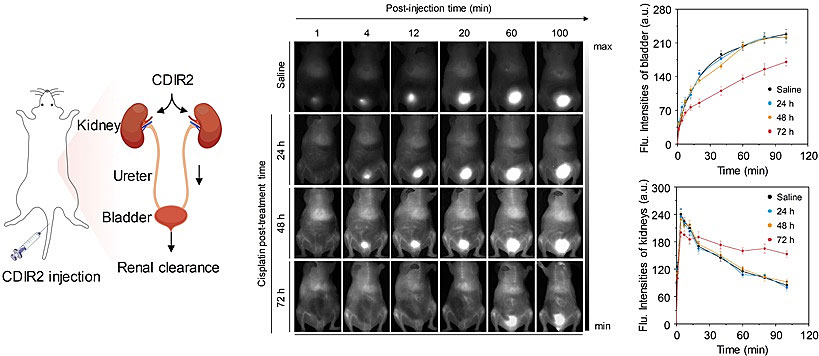

在本工作中,研究人员开发了一种具有近红外二区荧光发射的小分子光学探针CDIR2(化学结构式如下图)并用于肾功能的检测。相比于近红外一区荧光成像,近红外二区荧光成像在组织穿透深度、空间分辨率、灵敏度等方面均有更好的表现。CDIR2具有1050纳米的近红外二区荧光发射以及良好的光稳定性。同时,其组织穿透深度明显高于商用近红外一区荧光探针ICG。由于CDIR2良好的水溶性以及低分子量,通过尾静脉注射入小鼠体内后,约90%的CDIR2可在24小时内通过肾脏清除并排出体外。快速的肾脏清除能力也保证了CDIR2的体内安全性。在成像实验中,由于近红外二区荧光成像具有更深的穿透深度,CDIR2在注射1分钟后便可观察到小鼠的肾脏,而类似结构的近红外一区荧光探针CCD在注射20分钟后方能观察到小鼠的肾脏。

肾代谢机理研究表明CDIR2是通过肾小球滤过的方式排出,并且在肾小管中没有肾小管分泌及再吸收过程。随后,研究人员进一步建立顺铂诱导肾损伤模型并利用CDIR2实时监测小鼠的肾损伤情况。在注射顺铂72小时后的小鼠中,由于肾功能下降,通过近红外二区荧光成像观察到的CDIR2肾清除速率明显慢于正常小鼠,肾损伤情况可在注射CDIR2后20分钟内即可被实时观察。

综上,本工作是首次利用近红外二区荧光探针检测肾损伤的研究,具有重要的临床转化价值和应用前景。这一成果近期发表在Angewandte Chemie International Edition 上。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Renal‐clearable Molecular Semiconductor for Second Near‐Infrared Fluorescence Imaging of Kidney Dysfunction

Jiaguo Huang, Chen Xie, Xiaodong Zhang, Yuyan Jiang, Jingchao Li, Quli Fan, Kanyi Pu

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 15120-15127, DOI: 10.1002/anie.201909560

导师简介

浦侃裔,现任新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院副教授;2011年于新加坡国立大学获得博士学位,同年作为博士后加入斯坦福大学从事分子影像学研究,2015年6月以副教授受聘于南洋理工大学。

近年来,浦侃裔教授课题组主要探索有机材料在生物医学光子学中应用。主要研究方向如下:(i)针对临床需求开发智能响应型活体荧光、自发光及光声成像分子探针用于早期疾病诊断;(ii)针对基础生物医学开发基于半导体聚合物(SPN:semiconducting polymer nanoparticles)的纳米光子转换器用于在分子层面调控并了解生物过程;(iii)研究有机光学材料在肿瘤治疗中的应用。自2015年6月成立至今,该团队已在国际主流期刊上发表高水平文章80多篇(包括Nature Materials, Nature Biotechnology, Nature Communications, Chemical Society Reviews, Accounts of Chemical Research, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Materials, Nano Letters, ACS Nano等)。至今,浦侃裔教授累计发表高档次文章150多篇,SCI H-index = 62。目前,浦侃裔博士担任ACS Applied Polymer Materials 和Biomaterials Research副主编,Nano Research期刊Young Star主编,Advanced Functional Materials, Bioconjugate Chemistry, ACS Applied Bio Materials, Advanced Biosystems和ChemNanoMat等期刊编委。

https://www.x-mol.com/university/faculty/57244

范曲立,南京邮电大学教授,2003年于新加坡国立大学获得博士学位,2003年至2006年在复旦大学工作,2006年8月起就职于南京邮电大学。

范曲立教授的研究方向是面向纳米生物医学领域有机半导体材料的制备与临床前的应用研究,近五年来以第一或通讯作者在Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Advanced Materials、ACS Nano、Advanced Functional Materials、Biomaterials 等国际期刊发表SCI论文70余篇;承担和参与国家、省部级各类项目10余项,12年获国家优秀青年科学基金,13年获国家自然科学二等奖(排名第四),14年入选国家“百千万人才工程”,19年入选国家“万人计划”中青年科技创新领军人才。

https://www.x-mol.com/university/faculty/39457

科研思路分析

Q:这项研究最初是什么目的?或者说想法是怎么产生的?

A:如前所述,肾脏是人体的重要器官,而目前无论是临床上还是科学研究中对于肾损伤的检测手段都非常有限,因此我们想在此领域做一些工作。光学成像具有低成本、安全性高、灵敏度高等优点,其中近红外二区荧光成像更是具有比近红外一区荧光成像更大的优势。因此我们最终决定开发一种近红外二区荧光探针用于肾损伤的检测。

Q:研究过程中遇到哪些挑战?

A:这个研究中最大的挑战就是设计合成能够满足要求的荧光探针。首先,近红外二区荧光探针的荧光量子产率普遍偏低,合成能达到足够亮度的荧光探针是一个挑战。同时,为了使得探针能够通过肾脏代谢,探针需要具有非常好的水溶性以及较小的分子量。以上两点是本研究中的主要挑战,我们最后的探针设计方案基本达到了我们的要求。

Q:该研究成果可能有哪些重要的应用?哪些领域的企业或研究机构可能从该成果中获得帮助?

A:我们的研究是首次利用近红外二区荧光探针检测肾损伤的研究,因此对近红外二区荧光探针设计、合成及肾脏成像等领域可能具有一定的指导意义。同时,对临床药物的肾毒性筛选、肾脏相关生理学研究等领域的科研工作者可能也会具有一定的帮助。

0

0