注:文末有研究团队简介及本文科研思路分析

活性位点是催化领域的核心概念之一,寻找不同催化剂在不同反应中的活性位点是催化研究的热点问题。近年来,随着原位表征技术的发展,研究者逐渐认识到催化反应过程中,催化剂的结构不会一成不变,而是会发生原位动态变化。如果能对这种动态变化的规律加以利用,我们便可以对催化剂的几何和电子结构进行调控,从而达到控制催化反应性能的目的。

事实上,已有一些研究报道了Pt等贵金属在高温氧化还原处理过程中发生的原位变化:在某些条件下,高分散的Pt物种会发生聚集-再分散的动态变化行为,甚至可以从一些催化剂的表面发射出来后被其他相邻载体捕捉。与贵金属相比,非贵金属催化剂(如Cu、Fe、Co等)氧化还原过程更加复杂,其动态演变结果的相关报道较少。以Cu基催化剂为例,因其良好的催化性能和相对低廉的价格而广泛应用于诸多重要的工业催化反应,近年来被认为可取代某些贵金属催化剂应用于环境催化领域。目前,对催化剂中Cu物种的原位变化研究相对较少,且大多集中于分子筛有序孔结构中Cu物种的迁移行为。相对而言,负载型Cu基催化剂中,Cu物种与载体的作用更为复杂,导致Cu物种存在状态不确定性的增加,这为此类催化剂的研究带来了更大的难度。在本研究中,南京大学的高飞副教授团队与上海同步辐射光源的司锐教授合作,系统考察了γ-Al2O3表面原子级分散的CuO物种在不同处理条件下的动态变化行为,进而为调控负载型催化剂中 CuO的分散状态提供了一种思路。

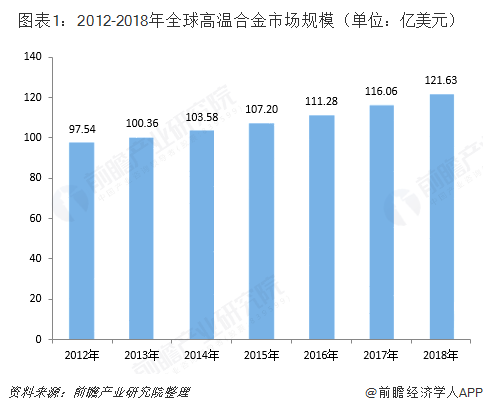

Figure 1. (a) XRD patterns of pristine CuAl samples and γ-Al2O3; (b) XPS of Cu 2p3/2 region of pristine CuAl samples; (c) EPR spectra of 01CuAl and diluted CuAl samples with higher CuO loading; (d) Relative intensity of CuO diffraction peak vs. γ-Al2O3 diffraction peak for various CuAl samples, derived from XRD results; (e) Atomic ratio of Cu to Al in various CuAl samples, calculated based on the XPS results; (f) The EPR signal intensities. The signal intensities are evaluated from twice integration of EPR spectra.

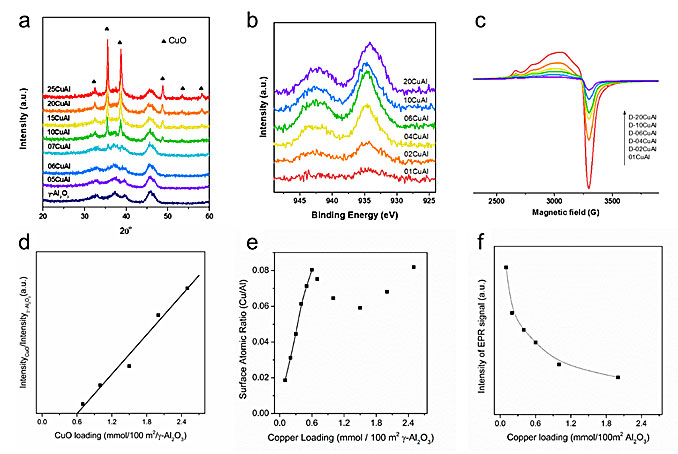

首先,作者通过控制CuO/γ-Al2O3(记作CuAl)样品中CuO的负载量,可以得到不同分散状态的CuO物种。如图1所示,XRD、XPS和EPR结果表明,当CuO的负载量低于0.6 mmol/100 m2 γ-Al2O3时,CuO高度分散在γ-Al2O3表面。为进一步确认CuO的存在状态,作者对样品进行了球差校正的透射电子显微(AC-STEM)分析。结果表明,随着CuO负载量的提升,其存在状态从单原子过渡到混合团簇,最后甚至出现纳米颗粒(0.7 mmol/100 m2 γ-Al2O3),这与上述光谱数据相吻合。

Figure 2. Aberration-corrected high-resolution STEM images of (a) pristine 01CuAl sample, (b) pristine 04CuAl sample and (c) pristine 10CuAl sample. (d), (e) and (f) are the heat maps of the red squares in (a), (b) and (c), respectively. In these heat maps, Cu ions with higher contrast can be easily distinguished from the γ-Al2O3 support. (g), (h) and (i) are the schematic evolution of the size of CuO species supported on γ-Al2O3 with the CuO loading. By tuning the CuO loadings, it is feasible to modulate the majority of CuO species on γ-Al2O3 support, ranging from atomically dispersed Cu2+ species to subnanometric CuO clusters to CuO nanoparticles.

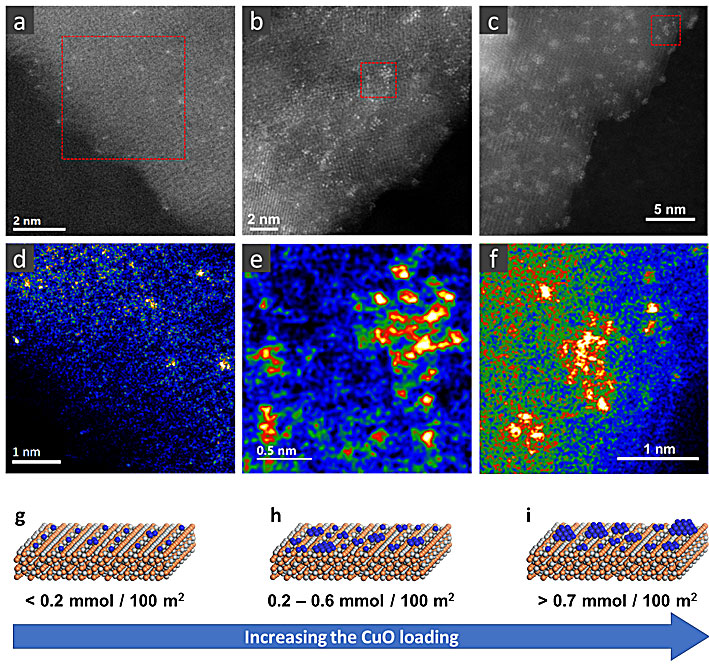

据文献报道,氧化还原处理会影响负载活性组分的分散状态,而水汽在实际工况条件下的催化过程中广泛存在。因此,作者结合这两种普遍的影响因素,考察了在不同处理条件下CuOx物种的动态变化行为。根据TPR、EPR及XAFS表征结果(图3)作者认为,氢气还原处理的样品中,高度分散的CuO被还原的同时发生团聚,并且此团聚态的CuO物种经过干空气氧化处理后无法恢复到初始的分散状态;但若在此重新氧化的过程中引入水汽,可以促使大部分团聚态的表面金属Cu物种重新分散,即原子级分散状态。

Figure 3. (a) TPR profiles of pristine and differently treated D-04CuAl sample; (b) EPR spectra of pristine and differently treated D-04CuAl sample; (c) Cu K-edge XANES spectra of fresh and differently treated 04CuAl samples, and CuO reference; (d) Fourier-transforms of k3-weighted Cu K-edge EXAFS spectra of pristine and differently treated 04CuAl samples, and CuO reference.

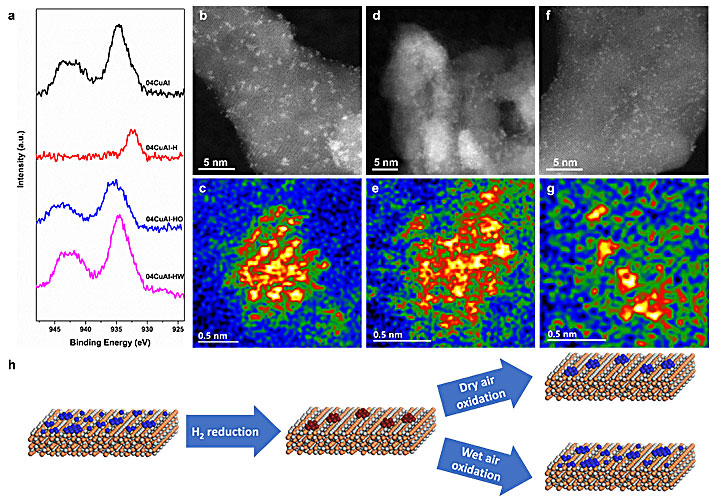

通过对处理前后的不同样品进行AC-STEM表征,可以直接观察到CuO物种分散状态的变化过程(图4)。经还原处理的04CuAl样品中的CuO物种由高度分散态(图2b,e)转为聚集态(图4b,c),干空气氧化并不能使其分散(图4d, e),但湿空气氧化样品中的CuO物种重新实现了高度分散(图4f, g)。原位XPS可以证实样品在氧化还原过程中的电子结构变化(图4a)。值得注意的是,无论光谱还是电镜结果都表明,水汽氧化只能使部分团聚了的CuOx物种重新分散,这可能和较大颗粒的CuO再分散所需能量较高有关。

Figure 4. (a) In situ XPS of Cu 2p3/2 region of pristine and differently treated 04CuAl sample; (b-g) are the high-resolution STEM images of 04CuAl sample after various treatments: (b, c) 04CuAl-H (d, e) 04CuAl-HO (f, g) 04CuAl-HW; (h) is a schematic illustration of the dynamic structural transformation of Cu species in 04CuAl sample.

作者利用两个脱硝模型反应(NO+CO、NH3-SCR)考察了CuO物种存在状态对其催化性能的影响规律。结果表明,在不同条件下处理的样品具备不同的催化活性,即样品的分散状态可与样品的催化性能相关联。

总的来说,本文讨论了在不同氧化还原条件下CuOx物种的原位动态变化,利用光谱和电镜表征,作者发现水分子在氧化过程中可以参与调变CuO物种的分散状态,这说明应该从更加动态的角度看待多相催化活性位点。结合模型脱硝催化反应,还可以充分利用这种动态变化行为,调变催化剂的催化性能。

相关结果发表于ACS Catalysis上,文章的共同第一作者是南京大学刘安鼐博士研究生和曹原博士,以及瓦伦西亚理工大学的博士后刘礼晨博士。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Controlling Dynamic Structural Transformation of Atomically Dispersed CuOx Species and Influence on Their Catalytic Performances

Annai Liu, Lichen Liu, Yuan Cao, Jiaming Wang, Rui Si, Fei Gao, Lin Dong

ACS Catal., 2019, 9, 9840-9851, DOI: 10.1021/acscatal.9b02773

高飞简介

高飞,博士,南京大学环境学院/现代分析中心副研究员。2008年于南京大学获理学博士学位,现为“高校分析测试中心研究会”青年部委员,“全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会”委员,《Chinese Chemical Letters》青年编委会委员。研究工作主要集中于大气分子污染物(CO,NOx等)的催化消除,和原位表征手段探究其催化作用过程。已在Applied Catalysis B: Environmental, Chemical Communications, ACS Catalysis等期刊发表论文80余篇,申请PCT专利2项,授权国内发明专利10项,曾获“2018年度江苏省科学技术一等奖”(第三完成人)。

研究思路

一直以来,寻找催化剂的活性结构并对其与催化性能间的构效关系加以解释都是催化领域的关键问题。但随着研究的发展和仪器分析水平的提高,研究者们渐渐意识到这并非催化研究的终点,要从更加动态的角度看待活性结构:不同条件下反应的最优活性位点是否不同?活性结构在反应过程中是否发生变化?如果发生变化,是否可以对其进行控制,以实现最优的原子利用效率和最好的催化效果?在这样的背景下,我们从一个非常经典的模型催化剂(CuO/γ-Al2O3,氧化物表面分散的嵌入模型是教科书中的体系)出发,结合催化中常见的氧化还原处理方式和常见的“旁观者”分子(如H2O),利用现代催化的研究手段,系统研究了样品表面活性物种存在状态的动态变化行为,进而实现了对其分散状态的可控调节。

0

0