噻吩衍生物因为其优异的电学性质而在诸如有机发光二极管、有机场效应晶体管以及有机光伏电池等有机电子学材料和器件中具有众多重要应用。然而,在这些聚集态的材料和器件中,其电学性质由分子内和分子间电输运共同决定,而在宏观尺度下这两种电输运过程很难分辨和独立解析,这也在很大程度上制约了研究人员们真正从分子层次来设计高性能的分子器件和材料。单分子电学测量技术提供了构筑模型分子结体系,以此来深入探索分子内和分子间的电输运性质的独特机遇。

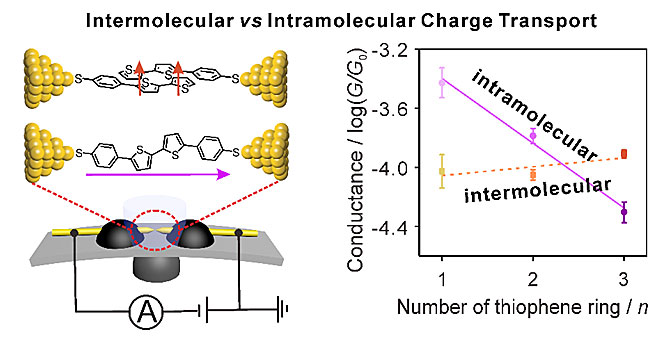

近日,厦门大学洪文晶教授与中科院化学所张德清研究员、刘子桐副研究员及英国Lancaster大学Colin J. Lambert教授团队合作,采用机械可控裂结技术通过分别构建模拟分子链内输运的单分子器件和模拟分子链间输运的双分子组装体器件,首次从单分子尺度研究了噻吩衍生物分子内和分子间的电输运行为。

研究发现,与噻吩单分子器件电导随分子长度增加呈指数降低不同,噻吩组装体器件的电导基本不随分子共轭结构及长度的变化而改变。因而随着分子共轭长度的增加,实验还观测到电输运路径由分子内输运主导转换为分子间输运主导的现象,表明在单分子尺度,分子间输运甚至可以提供比分子内输运更高效的电传输途径。

更进一步的,研究人员通过对不同共轭长度噻吩分子形成双分子组装体器件的概率进行分析,发现该概率随着分子共轭长度的增加而提高,证明噻吩分子共轭区域增大的主要作用在于促进分子间组装概率的提升,而非提升分子间组装体的本征电输运能力。最后,密度泛函理论计算结果表明随着双分子组装体器件电导随共轭体系变化较小,但不同共轭体系的分子形成组装体器件的结合能不同,从而显著影响组装体器件的形成概率。

该工作通过巧妙地在单分子尺度构筑模型分子体系,深入揭示了噻吩类衍生物分子结构与其电输运性质之间的构效关系,为理解聚集态有机半导体材料的电输运过程提供了独特的研究视角,也为构筑基于超分子作用的新型分子器件开拓了思路。

相关工作发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Structure-Independent Conductance of Thiophene-Based Single-Stacking Junctions

Xiaohui Li, Qingqing Wu, Jie Bai, Songjun Hou, Wenlin Jiang, Chun Tang, Hang Song, Xiaojuan Huang, Jueting Zheng, Yang Yang, Junyang Liu, Yong Hu, Jia Shi, Zitong Liu, Colin J. Lambert, Deqing Zhang, Wenjing Hong

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, DOI: 10.1002/anie.201913344

导师介绍

张德清

https://www.x-mol.com/university/faculty/15475

Colin J. Lambert

https://www.x-mol.com/university/faculty/88789

洪文晶

https://www.x-mol.com/groups/hong_wenjing

(本稿件来自Wiley)

0

0