半导体纳米线因一维结构所导致的限域效应和优异的物理性质,在电子和光电子器件、传感器和柔性器件等领域具有广泛的应用前景。发展与硅技术集成的纳米线阵列生长技术对实现纳米线在器件领域的应用具有关键作用。通常,汽-固法和气-液-固法是生长一维半导体纳米线的两种常用方法。由于均相成核的随机性,汽-固法直接在硅基底上所生长的纳米线面临杂乱和随机取向生长的问题,这导致此方法所生长的纳米线很难与目前的电子电路进行有效集成。气-液-固方法利用金属催化剂辅助生长,可以有效克服随机取向的问题,被广泛应用于合成半导体纳米线。但是,金、银等金属催化剂促进纳米线生长的同时,也会在纳米线晶格内引入深能级缺陷。这些深能级缺陷作为复合中心会严重影响纳米线的光电性质,进而损害其电学和光电器件的性能。此外,生长高质量半导体纳米线平面阵列通常需要单晶基底,如蓝宝石、氮化镓和碳化硅等。这些单晶基底价格昂贵,而且时常面临晶格失配的问题,限制了其广泛应用。因此,有必要发展一种无需金属催化剂和单晶基底的生长半导体纳米线平面阵列的方法。

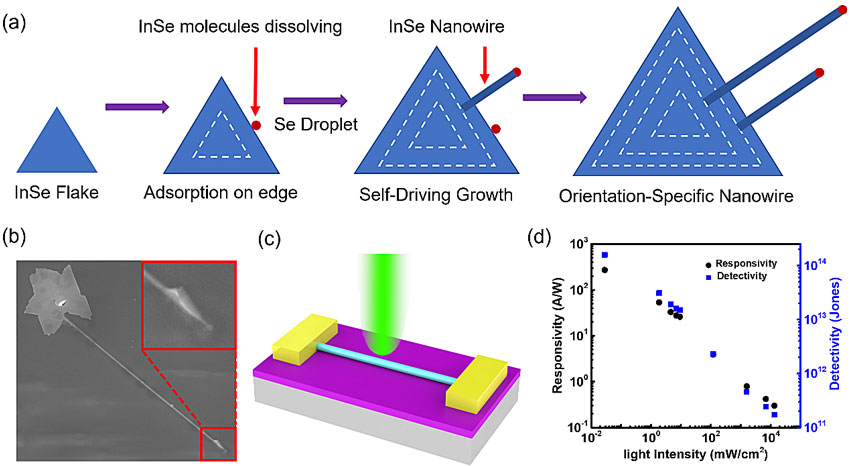

为了解决上述挑战,南京大学物理学院、微结构科学与技术协同创新中心的缪峰教授(点击查看介绍)课题组开发出了一种无需金属催化剂的边界同质外延合成方法,首次直接在硅基底上生长出高长径比的硒化铟纳米线平面阵列。研究发现其生长机理是硒颗粒自驱动的气-液-固生长模式,这区别于传统的金属催化剂驱动的生长方法。图1a所示为边界同质外延生长纳米线的生长机理示意图。在较低温度下,首先生长出硒化铟的单晶纳米片。随温度升高,少量分解产生的硒颗粒吸附在化学活性较高的纳米片边界。后续的硒化铟气体分子与硒颗粒融合,达到饱和后不断析出。由于晶格常数完全相同,所析出硒化铟分子在硒化铟纳米片晶格导向作用下定向外延生长。最终,生长出与纳米片边界结合的取向性的纳米线阵列,如图1b所示。基于所生长硒化铟纳米线,他们进一步制备了光电探测晶体管(图1c),并展现出优异的光电响应。如图1d所示,光响应和比探测率分别达到271 A•W-1和1.57x1014 Jones,响应时间达到微秒量级。优异的光电响应特性表明所生长的硒化铟纳米线有望应用于未来的高性能光电探测。此工作所提出的边界同质外延法也为硅基底上直接生长半导体纳米线阵列开拓一个可行的途径。

图1. (a)边界外延法取向生长硒化铟纳米线机理示意图。(b)所生长的硒化铟纳米线的扫描电子显微镜图。(c)硒化铟纳米线光电器件示意图(d)硒化铟纳米线光电器件的光响应和比探测率。

该工作近日发表在材料领域重要期刊Small 上。该论文的第一作者是南京大学物理学院博士后郝松(已出站)和博士研究生闫胜楠,通讯作者是南京大学缪峰教授与梁世军副研究员。该工作还得到了中科院技术物理所胡伟达研究员课题组、南京大学王肖沐教授课题组、东南大学孙立涛教授课题组及中科院半导体所谭平恒研究员课题组的大力支持和协助。该项研究得到微结构科学与技术协同创新中心的支持,以及国家杰出青年科学基金、科技部“量子调控”国家重大科学研究计划(青年科学家专题)项目、国家自然科学基金、中央高校基本科研业务费和中国博士后科学基金等项目的资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Edge‐Epitaxial Growth of InSe Nanowires toward High‐Performance Photodetectors

Song Hao, Shengnan Yan, Yang Wang, Tao Xu, Hui Zhang, Xin Cong, Lingfei Li, Xiaowei Liu, Tianjun Cao, Anyuan Gao, Lili Zhang, Lanxin Jia, Mingsheng Long, Weida Hu, Xiaomu Wang, Pingheng Tan, Litao Sun, Xinyi Cui, Shi‐Jun Liang, Feng Miao

Small, 2019, DOI: 10.1002/smll.201905902

导师介绍

缪峰

https://www.x-mol.com/university/faculty/43016

课题组主页

0

0