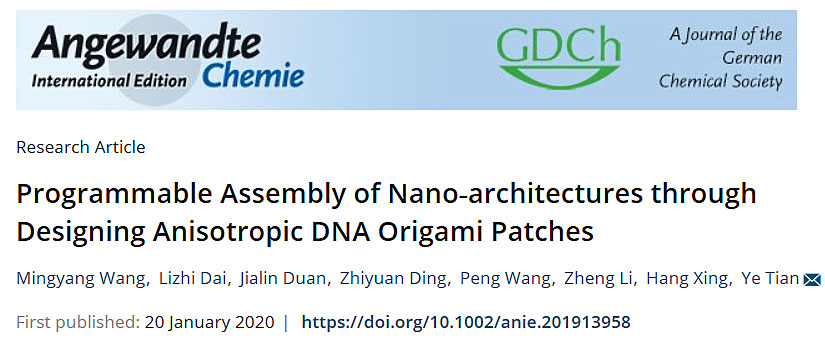

近日,南京大学现代工学院田野教授(点击查看介绍)团队通过设计各向异性DNA折纸框架补丁结构,对可程序化纳米粒子的结构组装体进行了系统的研究。该成果在线发表于化学领域国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition。南京大学现代工程与应用科学学院为论文的第一通讯单位,课题组硕士生王明洋和戴李知为本文的共同第一作者,南京大学现代工学院田野教授、湘潭大学李正教授、湖南大学刑航教授为文章的共同通讯作者。

胶体纳米粒子在形成高阶组装体时被认为是可程序化的原子类似物,这是由在胶体粒子的形状、粒子间键合能力等方面的相似之处决定的。与具有高度方向性键合作用的原子不同,由于球形纳米粒子各向同性的固有属性,很难对胶体粒子间的相互作用进行精确方向的编码控制。近年来,随着DNA纳米技术的发展,在纳米颗粒表面引入高度方向性的各向异性因素来重新定义粒子间的键合作用,从而科学界对具有“补丁”纳米粒子的研究得到了进一步的重视。通过这种补丁键合作用,微尺度拥有补丁结构的纳米颗粒成功的构建了不同种类的团簇以及大尺度范围的组装体。然而,如何发展通用的、精确的方法来控制颗粒间的结合模式,在指定位置直接将功能化补丁安装到表面积有限的纳米粒子上,进而生成精准的纳米粒子自组装结构,仍然是一个重大的挑战。

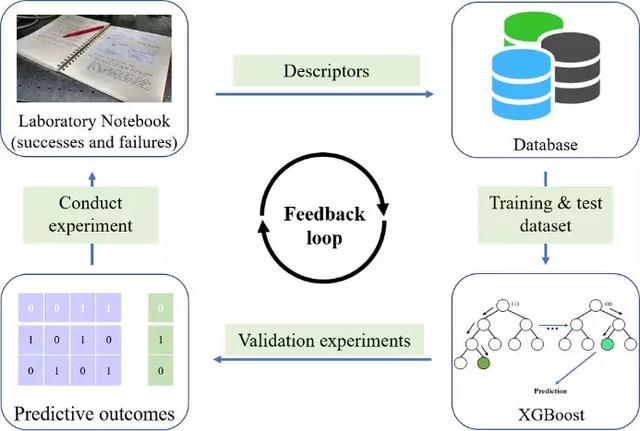

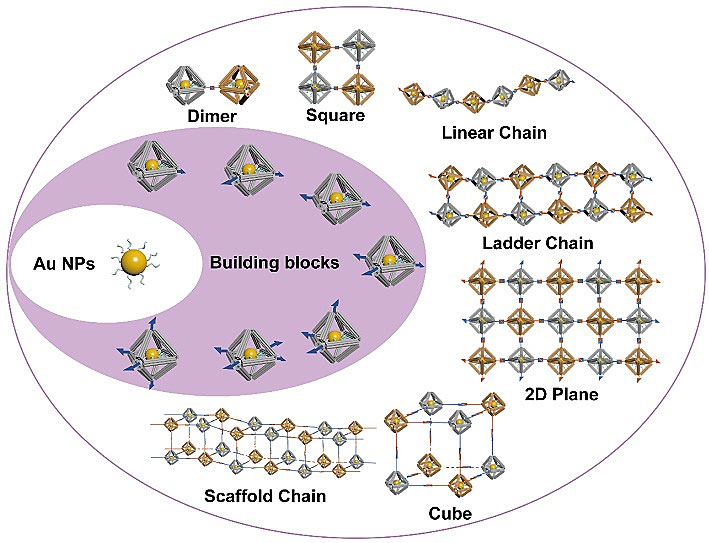

图1. DNA框架封装的纳米粒子自组装结构设计图

能否利用类似金属离子配位的结合方式,将连接配体精准地植入胶体纳米粒子的表面,从而设计和构建出多种高质量的结构组装体?受到这一思想的启发,王明洋、戴李知等人通过单链DNA碱基之间的特异性识别作用进而形成稳定的双螺旋结构,将表面包覆DNA的纳米粒子,嵌入到具有不同角度、数量的DNA折纸框架之中,将原本处于游离状态的复杂排列规律的胶体纳米粒子,以集成的方式封装进“集装箱”。由于DNA杂交的可编程性,“集装箱”八面体框架在理论上定义了三维空间中功能化补丁的排列,从而进一步控制具有各项异性笼状纳米颗粒的结合模式。通过将晶体工程中广泛应用的节点间隔法应用于配位聚合物,合理地设计出了具有低对称性的、可编码的补丁纳米颗粒来组装包括二聚体、四聚体、线性链、线性双排链、微米域二维平面,三维立方体、微米域纳米线簇在内的一系列高度有序的纳米结构。

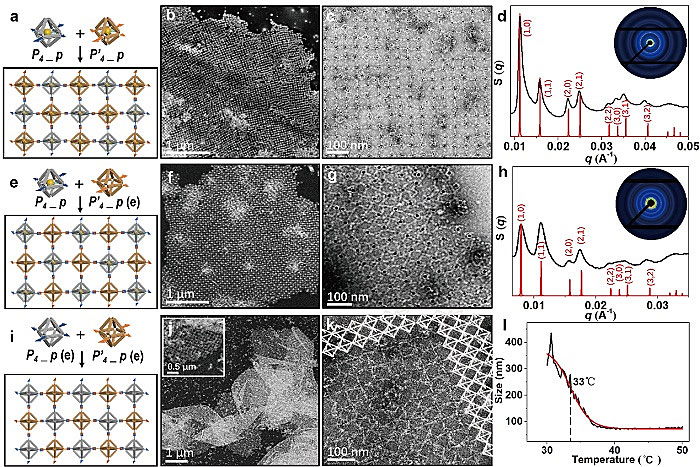

图2. 二维平面结构组装体的构建

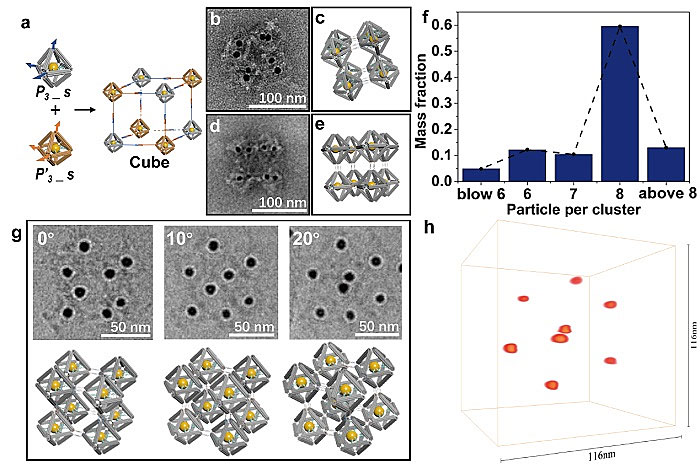

实验结果表明,不同维度的纳米团簇结构均能按照预期设计生成,同时拥有高产率以及精准的立体结构。利用透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM),可以清晰明了的观察到不同设计结构的组装产物,直观论证了这种编码策略的可靠性。为进一步验证立体结构的形成,研究团队与上海光源、国家蛋白质中心以及南京大学亚原子分辨中心的相关专家开展相关合作,借助X-射线小角度散射(SAXS)、冷冻电镜(Cryo-EM)以及三维重构技术(3D-reconstruction)等表征技术验证了胶体纳米粒子在不同结构中的排列方式并还原了样品的真实状态。

图3. 三维立方结构组装体的构建及透射电镜、冷冻电镜的结构表征

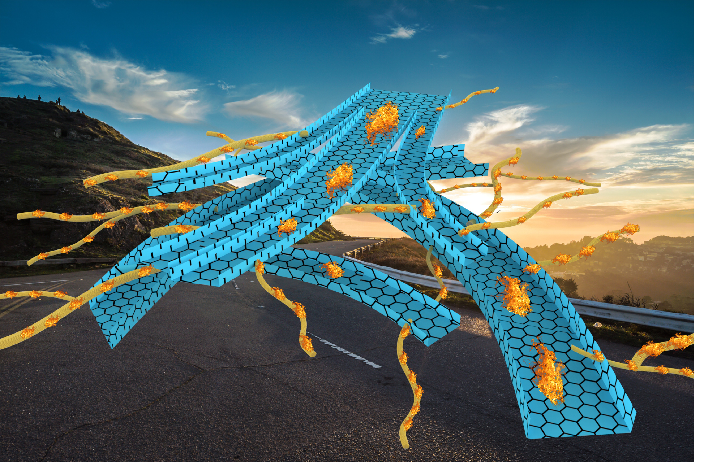

研究团队表示,该项工作不仅在纳米组装体的精准构建方面取得了令人满意的装配效果,同时可作为一种普适性机制为多种功能性客体物质的精确组装提供平台,并有望在纳米光学器件、纳米诊疗等领域拥有广泛的潜在的应用前景。

研究团队感谢上海光源、国家蛋白质科学中心相关专家以及南京大学王鹏教授等人的大力支持;感谢国家自然科学基金、江苏省青年基金以及中央高校基本科研业务费专项基金等项目的资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Programmable Assembly of Nano‐architectures through Designing Anisotropic DNA Origami Patches

Mingyang Wang Lizhi Dai Jialin Duan Zhiyuan Ding Peng Wang Zheng Li Hang Xing Ye Tian

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.201913958

导师介绍

田野

https://www.x-mol.com/university/faculty/63417

课题组网址

https://eng.nju.edu.cn/24/e7/c5183a271591/page.htm

0

0