上世纪80年代,国内丝网印刷技术还是一片空白时,从香港归来的张华率先引进先进技术并在深圳连年举办丝网印刷技术培训班、交流会和行业论坛。从深圳到珠三角,从沿海到内陆,中国大陆开始陆续兴起科技印刷产业,并持续将该产业做优做强做大,占据了全球50%以上的市场份额。

而这位行业领军者创办的企业——三和国际集团有限公司,一直在科技印刷领域纵横驰骋,推动丝印工艺向高新科技领域发展、转型,曾先后获得“中华光电触控屏行业协会执行会长单位”、“中国印制电路行业协会副理事长单位”、“中国网印及制像协会副理事长单位”、“中国科技印刷行业最具影响力企业”、“深圳福田质量奖获奖企业”等多项社会荣誉。

经过30余年的不断发展及战略上的转型升级,三和国际在光电触控屏、电子电路、智能按键三大高科技行业取得瞩目的成绩,为中国网印工业和科技产业的快速发展做出了重要贡献。

时至今日,以光电触控、电子电路、智能按键等产品广泛应用在信息家电、医疗器械、计算机、汽车、通讯和航空航天、国防工业为主的高新产业领域。作为行业的“领头羊”,三和国际集团几乎见证了中国丝印领域和科技印刷产业的全部发展历程。

逃港幸运儿带回中国科技印刷产业的崛起

张华,1957年生,深圳宝安人,1985年创办三和国际集团有限公司,任董事长兼CEO至今,同时还担任三和仁爱文化基金会会长、孔圣堂儒家文化交流中心创办人等社会职务。

1979年的深圳还叫宝安县,当时深圳“逃港风”盛行,张华被安排为边防民兵,守在深港边境,防止偷渡者过境。

“当时在深圳打工一个月30多块钱,香港能达到2000元,对年轻人是非常有吸引力的。”为了生活和梦想,不会游泳的张华历经了边防军的追捕、掉河里、光脚翻山、被野狗包围种种遭遇,回忆起这段辛酸的逃港史时,年过古稀的张华一脸平静。

与和他同行的半途而弃的几个朋友相比,张华笑称自己是十分幸运的。

到港后,张华先是投靠亲戚,十多个人住在一个不到60平方的屋子。半年后,张华用积蓄租了间4平米的房子,置办了电饭锅、电视机、录音机,躺在床上满心陶醉。

纺织厂、建筑工地、机械厂……张华在香港体验过多个工种,一次偶然的机会,他入职了一家丝网印刷设备生产企业,从此便与丝网印刷结下了不解之缘。

经过2年的摸爬滚打,张华渐渐对丝网有了全面认识。此时,一江之隔的深圳已经成为经济特区,改革开放进行得热火朝天。在深圳做生意的朋友便建议张华回深发展。

“辞职时,工厂老板表示有意到深圳发展业务,我自己也从多方面了解到深圳的市场还是很有前景的。”一番考虑,张华遂决定回深圳创业。

与2年前提心吊胆的逃港心态相比,这次光明正大的回归可算是一身轻松。重新回到深圳的张华就此开始了自己的创业生涯。

彼时的他,完全想不到自己会在接下来的几十年,对中国科技印刷产业的发展产生多大的影响。

1985年,在大家的支持下,张华与香港老板合资创建的深港工艺丝印联合公司正式成立。

为了尽快打开局面,张华带着几名业务员,开着一部二手的面包车,跑遍了深圳的各区镇及周边城市。但丝网印刷技术这种新兴技术对当时的深圳来说太过新奇,市场推进并不顺利。

1986年,在邓小平的国策倡导下,经营不善的企业可由第三方承包经营。

张华抓住了历史机遇,在大家的支持下,1987年初,他正式承包了这一深港合作企业。

奔波找客户、股东撤资、公司亏损,面对重重危机,张华的创业生涯开始了百折千回的跌宕。

撒网式培训孕育新市场

危机过后,张华敏锐地发现了新的商机,他发现国内的电子电路、光电触控屏、智能按键、电子工业等行业十分落后。

当时的深圳是一个刚刚发展起来的新兴城市,丝网印刷这样的工艺技术在当时基本空白。而同期的中国香港、日本、欧美国家在这方面都非常发达,其电子产品的线路板、薄膜开关等功能与表面装饰都是靠丝网印刷工艺所制造。

张华意识到丝网印刷技术在国内的巨大发展潜力,而这个潜力需要一个“支点”来撬动。

他便从代理开始做起,从香港购买油墨、网纱、设备,哪个国家的设备更优良,他就去联系哪里,并与国内相关行业协会合作,在深圳持续举办丝网印刷技术交流会,请“老外”来推广的同时也进行技术培训。

“考虑到国内非常需要丝印行业的发展,我们在推动和引进国外先进技术的同时,另一方面也提供技术培训,为客户提供一个比较全面系统的支持和服务。”张华如是说。

1992年,张华组建了三和国际印刷器材(深圳)有限公司,独立经营丝印器材的销售业务。从传统手工到快捷自动化,这种技术为当时的深圳乃至整个中国大陆都带来一次革命。

据张华回忆,当时很多公司由老板带员工组团前来参加培训学习。每月一期的技术培训班,每年几期的专家座谈会,孕育了一大批国产油墨、印刷优秀企业。

1993年,经深圳市劳动局认证的丝印专业培训中心创立,培养了数千名行业技术应用人才。

“目前国内的油墨、印刷企业,大多企业家及高管都参加过我们的培训班,有些企业甚至已经和我们合作30多年了。”张华表示,三和国际目前的培训服务已经从“引进来”变为“走出去”的上门服务。

“周围的狼都是自己培养出来的”

靠着对市场的多年培育,三和国际在代理销售业务上赚得盆满钵满,一直把持行业龙头地位。而就在企业蒸蒸日上之际,张华却面临了自创业以来最大的危机——群狼环伺,而绝大多数的狼群都是自己培养出来的。

1993年,公司高管带走了内地四个办事处的全部员工及掌握的供应商、客户、技术,并扬言3个月要取代三和国际。

同样的事在2005年再一次发生,高管再次带领了十多个分公司经理出走,两次经历对企业冲击巨大,公司营业额急剧下滑。

最让张华不安的是,“出走”的企业高管们为取代市场份额最高的三和国际,大都选择多家结盟,共同打压。

“看着自己从十几岁培养起来的人背叛自己,很心痛,真的是欲哭无泪。”张华用一句话总结当时的情况——“周围的狼和狼群都是自己培育出来的。”

“要从自身找原因,如果开始抱怨,自己一定会跨”。 这样的经历,并没有让张华陷入怨恨的漩涡里,相反,他开始反思和重新审视总结得失。

张华开始重视企业文化,让更多的员工和企业一条心,形成共同价值观。同时,开始着手建设激励制度以及人才梯队等。

在他看来,中国没有成功的职业经理人,只有成功的事业合伙人。“给有共同价值观的管理层更高的报酬,提供一个实现梦想的事业平台去奋斗;提倡老板文化,让员工觉得是在为自己工作,而不是为别人的公司打工。”

“让更多的优秀员工有车有房、有使命,建立美好家庭,实现幸福人生”。这是张华总结出的带领团队走向成功的一个经验。

年近花甲二次创业

“国产替代”从2015年前后形成一股浪潮,简单的代理销售已经不能满足市场需求,把持行业龙头地位三十余年的三和国际也不得不承认这点。

经济环境发生巨变,市场竞争日益白热化,企业发展前途未卜,年近花甲、打算退居二线的张华坐不住了。

“企业正处在重要阶段,如果不变革、不创新、不转型,将会极度危险。”在2015年企业30周年庆典上,张华提出“二次创业”,以花甲之躯拯救渐入中年的集团企业。

“让利员工”“为客户创造更大价值”,这是三和国际提出的新战略。

在张华的主导下,三和国际一方面进行股改,建立利益共同体的共享平台,打造奋斗型的事业合伙人团队;另一方面调整企业业务,将单纯的代理销售变为顾问式系统解决方案的服务商,创建了“铁三角”服务模式。每个项目都由项目经理、客户主管、工程师组成的专业团队服务,通过项目方案包的个性化、驻厂服务,持续给客户带来独特价值。

“通过这一系列改革,我们不光给员工让利、为客户创造更大价值,而且互利共赢,企业实现了与客户、供应商之间的良性发展。”

从方刚热血时在市场上的杀伐决断,到股权激励,再到让利员工和客户,张华的观念和企业战略随着年龄的增长越来越成熟,也愈加平和仁义。

“我现在看来,做企业就要以‘儒商’的标准来要求自己。”张华表示,在过去的这几十年里自己经历了诸多磨难和考验,而每次在他需要做出关键抉择时,以儒家思想代表的优秀传统文化总能让他一次次清醒地跳出陷阱和漩涡。

推动儒家文化前行是我的使命与担当

2005年,张华在肇庆的抱绿山庄参加活动时,认识了霍韬晦等一些志趣相投的儒学朋友,经常交流分享中国传统的儒家文化。本就对中国传统文化尤其是儒家文化有着浓厚兴趣的张华希望在这方面更进一步。

借着自己是深圳市政协港澳委员的身份便利,以及对深圳的人脉、环境较熟悉,张华开始大力弘扬儒家文化和推动深圳孔子文化节。当年,张华以三和国际的名义在深圳东湖公园创建了深圳市孔圣堂儒家文化交流中心并树立起深圳独具代表性的第一尊6米多高孔子青铜圣像。

2009年,三和国际在深圳隆重举办了第一届祭孔大典(即“孔子文化节”),至今已经连续举办了十届孔子文化节和十一届祭孔大典。国家宗教事务局第四司司长吕晋光曾高度评价到,“深圳孔子文化节的举办是一件大事!好事!喜事!”

据悉,每届大典耗资百万元以上。

张华表示,三和国际这十几年来的投入已经初见成效。深圳孔子文化节已成为深圳特区闪亮的文化名片,受到中央、省市各级领导、名人学者和众多社会贤达的持续关注和大力支持,原文化部常务副部长高占祥先生也曾亲自为“孔圣堂”题名并给予高度评价。

2013年,三和国际又发起成立了三和仁爱文化基金会,张华个人当即捐款1000万元现金,并在慈善拍卖会上拍卖100多万元的名人字画。数年间,张华已经累计为孔子文化节捐款数千万元。

据张华介绍,三和仁爱文化基金会主要是筹集更多资金用于弘扬和传播儒家思想和优秀传统文化,目前已持续捐助河源锡场中心学校13年,并在北京印刷科技学院、南京职业技术学院和深圳大学等多家高校设立奖学金、助学金。

幸福的第一层是物质财富,第二层是精神信仰。要想真正得到幸福,建立和拥有信仰是更重要的。张华表示,“推动弘扬传统文化已经成为我的使命,每年举办孔子文化节,既不图名也不为利,只想帮助更多的人得到幸福。”

【人物介绍】

张华,三和国际集团董事长、中华光电触控协会执行会长、中国电子电路行业协会副理事长、材料分会会长。1985年创立三和国际集团,为中国科技印刷产业从无到有、从有到优的发展做出了重大贡献。

【企业介绍】

三和国际成立于1985年,率先引进国外先进的丝网印刷技术、设备、材料,培养行业精英。经过三十余年的不断发展及战略的成功转型升级,为光电触控屏、电子电路、智能按键三大高科技行业提供产能、产线、厂房规划,标准工艺流程设计,设备材料供应,工人培训,良率的提升和达标,为中国网印工业和科技的快速发展做出了积极贡献。

【产品介绍】

麦德美乐思汽车薄膜

三和国际为客户提供的麦德美乐思汽车薄膜,帮助应用商生产高品质汽车功能内饰件,从而打造和谐舒适的驾驶舱内饰。XtraForm产品主要适用于后UV固化工艺。

贺利氏透明导电油墨 PEDOT:PSS

三和国际基于Heraeus高分子导电聚合物PEDOT:PSS,通过丝网印刷技术,为客户提供的电容触控项目方案包,以其卓越的可靠性和超强的导电性,广泛应用于汽车电子、智能家电、儿童玩具等领域,比ITO成本下降45%以上。

往期部分企业家专访

中国复材 | 安泰科技 | 有研新材 | 贵研铂业 | 万华化学

格林美美 | 天齐锂业 | 宁德时代 | 欣旺达达| 道氏技术

杰事杰杰 | 银禧科技 | 回天新材 | 正业科技 | 碳元科技

同益股份 | 沃特新材 | 华立股份 | 驰宏光电 | 沃尔德德

道生天合 | 北建新材 | 安泰超硬 | 中芳特纤 | 蓝星新材

航天拓鑫 | 逸昊金属 | 锵尼玛玛 | 京都龙泰 | 西安四方

……

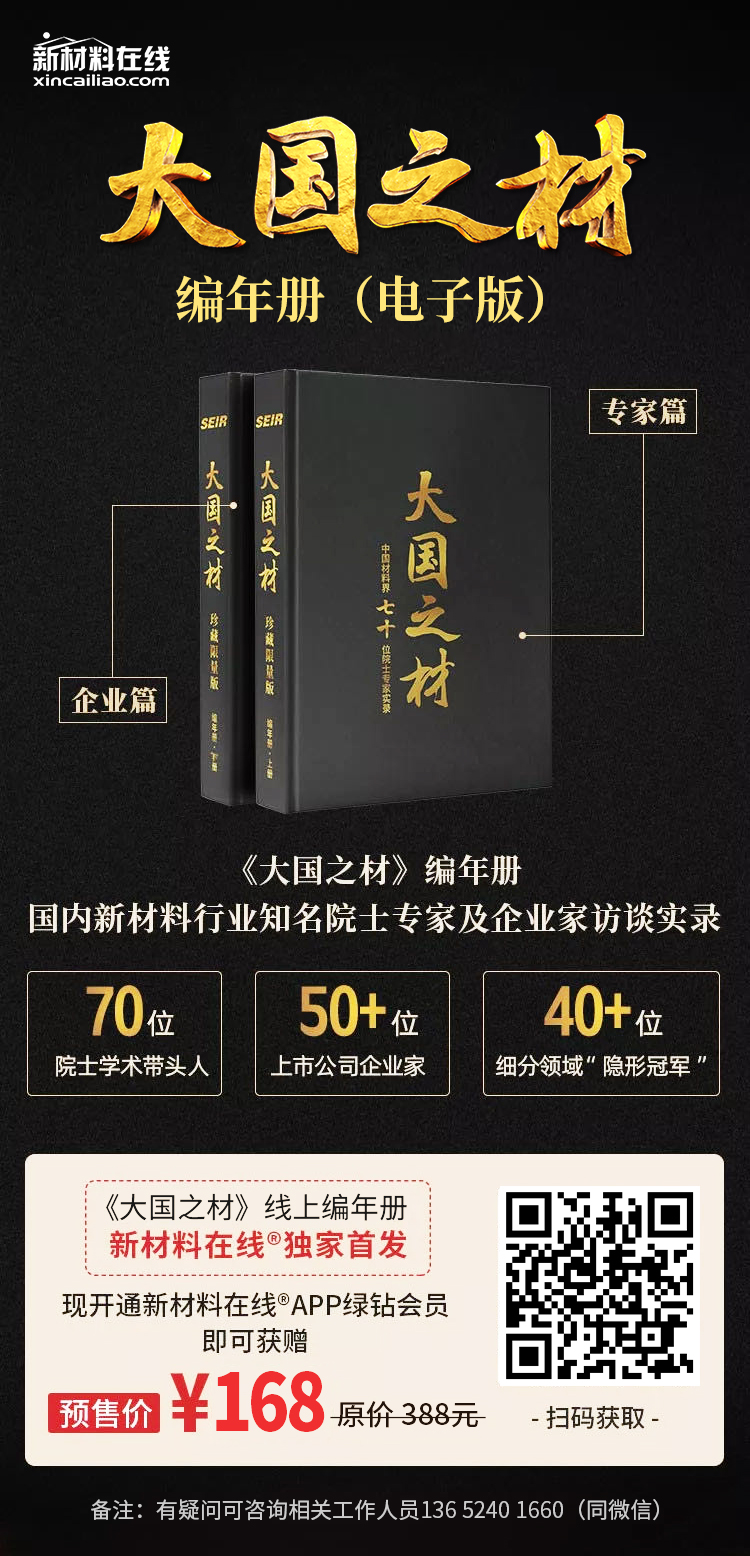

更多企业家及院士专家专访

已收录在《大国之材》编年册

0

0