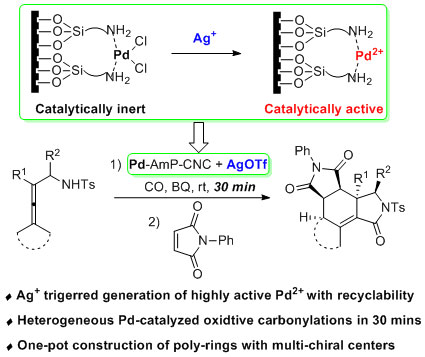

钯催化的氧化反应是过渡金属催化领域最重要的反应之一。从上世纪五十年代末的Wacker反应到如今的惰性C-H键活化,钯催化氧化不仅推动了过渡金属催化的科学研究,而且具有很大的工业应用潜力。相比于均相钯,非均相钯催化剂由于载体的保护或整体结构的支撑,不仅能有效避免钯催化氧化过程中的钯失活问题,还能在反应过后对催化剂进行回收利用。既因为钯催化剂用量的显著降低而节省了成本,又给工业应用中潜在面临的纯化问题提供了一条简便的解决途径。然而,由于两相体系中传质等因素的影响,非均相钯催化剂所表现出的催化活性及选择性通常不尽如人意。如何保证催化剂低担载量及可回收性能的同时,提升其催化活性及选择性,不仅是钯催化氧化中迫切需要解决的问题,也是非均相催化领域长期存在的挑战。近日,安徽大学物质科学与信息技术研究院李漫波教授课题组与斯德哥尔摩大学Jan-E. Bäckvall教授课题组及瑞典中部大学A. Córdova教授课题组合作,发现结晶纳米纤维素(CNC)负载的钯催化剂在银离子的作用下,能显著提升其在氧化羰基化反应中的催化活性,以较低的钯担载量(0.5 mol%)在30分钟内实现吡咯烷酮类化合物的构建,并且该催化剂能保持催化活性进行多次循环(图1)。

图1. 银离子触发的非均相钯催化的高效氧化羰基化反应

在这项工作中,研究人员采用氨基化的结晶纳米纤维素作为载体,利用钯与氨基之间的相互作用制得钯负载量为4.61 wt%的非均相钯催化剂Pd-AmP-CNC。当反应体系中不加入银离子,在室温下,不管是均相还是非均相钯催化剂,都不能催化反应得到预期的吡咯烷酮产物,同时反应物联烯1a几乎完全回收。但是,以Pd-AmP-CNC(5 mol%)为催化剂,在反应体系中加入10 mol%的AgOTf,该反应迅速发生,并在30分钟内以95%的收率得到吡咯烷酮2a(图2)。值得注意的是在均相钯体系中加入AgOTf,并不能得到满意的结果,其原因可能是产生的活性Pd(II)物种在均相体系中很容易失活变为催化惰性的钯黑,而在非均相体系中,由于载体AmP-CNC的保护,避免了类似的钯失活问题。在该反应中,非均相钯催化剂Pd-AmP-CNC的用量能降低到0.5 mol%,催化联烯1a以>90%的产率转化为预期产物2a。

图2. 不同催化体系活性的对比

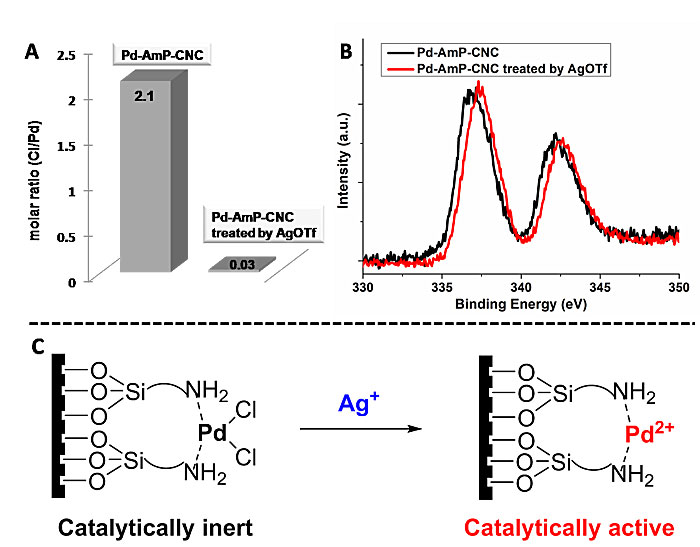

为了解释催化反应中AgOTf的添加剂效应,研究人员对比了一系列的MOTf盐(M = Cu2+、Fe3+、Zn2+)和Ag+盐,结果发现Cu(OTf)2、Fe(OTf)3、Zn(OTf)2均不能协同Pd-AmP-CNC催化该反应,而AgPF6、AgSbF6等银盐显示出与AgOTf类似的添加剂效应。随后研究人员采用元素分析和摩尔滴定分别检测了加入、不加入AgOTf的钯催化剂Pd-AmP-CNC中Cl/Pd的摩尔比例。结果显示了加入、不加入银离子,该值分别为0.03和2.1(图3A)。据此,作者推断Pd-AmP-CNC+Ag+体系的高催化活性来源于Ag+对Pd-AmP-CNC表面Cl-的移除,从而产生的高活性Pd(II)物种(图3C)。XPS测试表明经过AgOTf处理过后的Pd-AmP-CNC,其Pd3d吸收峰显示出比未经过AgOTf处理的Pd-AmP-CNC具有更高的结合能(图3B),从而进一步验证了作者的推论。

图3. Pd-AmP-CNC+Ag+体系高催化活性的来源

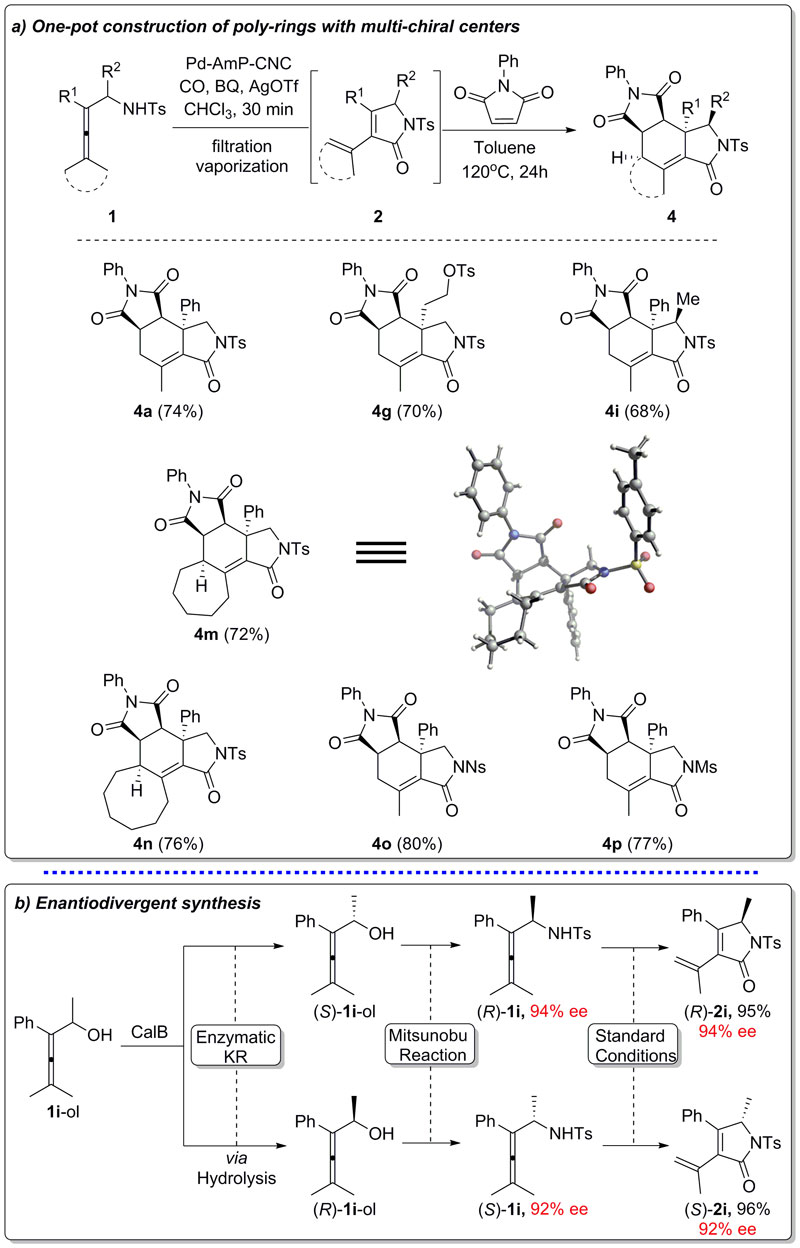

基于该催化体系,研究人员实现了联烯高产率、高选择性地转化为吡咯烷酮。并利用产物分子中的共轭二烯片段,设计并实现了具有多手性中心、多环化合物的高立体选择性地一锅合成策略(图4a)。结合酶催化的动力学拆分,研究者从外消旋的联烯醇出发,能以高产率分别获得对映异构的吡咯烷酮产物(图4b)。

图4. 多环化合物的一锅合成及对映异构产物的构建

值得注意的是,Pd-AmP-CNC催化剂在反应过后还能进行回收利用,在保持催化活性的基础上循环至少9次以上。该工作为构建氧化体系下高效的非均相钯催化剂提供了新的思路与策略。

相关工作以通讯文章发表于Angew. Chem. Int. Ed.。安徽大学李漫波教授、斯德哥尔摩大学Jan-E. Bäckvall教授以及瑞典中部大学A. Córdova教授为该文章的共同通讯作者,安徽大学为该文章的第一通讯单位。感谢安徽大学高层次人才科研建设基金的支持,安徽大学博士生杨颖对催化剂表征的工作,以及斯德哥尔摩大学朱灿博士对该工作颇有意义的讨论与建议。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Silver Triggering Activity of Heterogeneous Palladium Catalyst in Oxidative Carbonylation Reactions

Man-Bo Li*, Ying Yang, Abdolrahim Rafi, Michel Oschmann, Erik Svensson Grape, Ken Inge, Armando Córdova*, Jan-E. Bäckvall*

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202001809

导师介绍

李漫波

https://www.x-mol.com/groups/Li_Man-Bo

0

0