基于d8金属(Pt、Pd等)构筑的金属配合物往往具有平面正方形配位的几何结构,具有金属-金属弱相互作用,广泛应用于超分子自组装。三联吡啶铂配合物是最具代表性的研究对象之一,其分子间π-π堆积和Pt...Pt相互作用有利于配合物自组装,但是传统的自组装方法得到组装体很难在基底上形成大面积有序排列的图案化阵列。鉴于纳米压印技术在图案化加工中大面积制造、高通量设计、廉价的优点,香港理工大学黄维扬教授团队融合纳米压印和分子自组装实现了纳米压印导向分子组装体图案化排列,高温热解后制备了适用于位元介质规则的磁性纳米阵列。

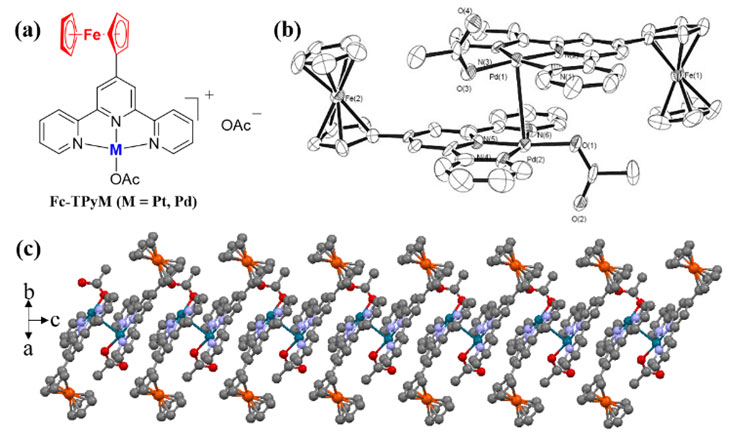

近年来,黄维扬团队在双金属配合物作为单源前驱体构筑铁磁性FePt合金纳米颗粒领域报道了一系列研究工作,应邀在Chem. Soc. Rev.上系统总结该领域的研究进展 (Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 4934-4953)。利用前驱体优异的溶液加工性,借助纳米压印、自组装等技术制备了超高密度纳米阵列,热解后得到相应的磁存储阵列。鉴于联吡啶-d8金属配合物的超分子作用,他们设计合成了二茂铁功能化三联吡啶铂、钯配合物,铁钯配合物的单晶结构显示配合物形成了头对尾的二聚体,具有明显的金属-金属相互作用,并且沿c轴方向表现出明显的π-π堆积 (图1)。其中,分子间Pd-Pd键长为3.17 Å,Pd-Pd-Pd键角为123.41°,相邻π平面间距离为3.1 Å,有利于形成较强的分子间作用力促进分子自组装。

图1. 铁-铂/钯双金属配合物的分子结构及分子堆积。

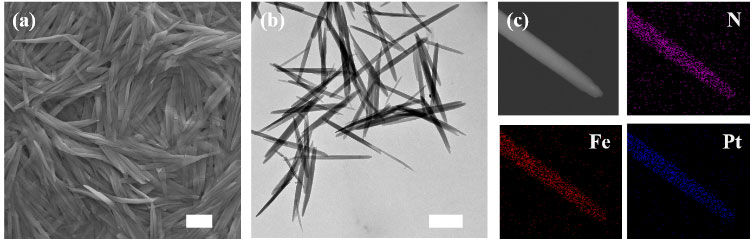

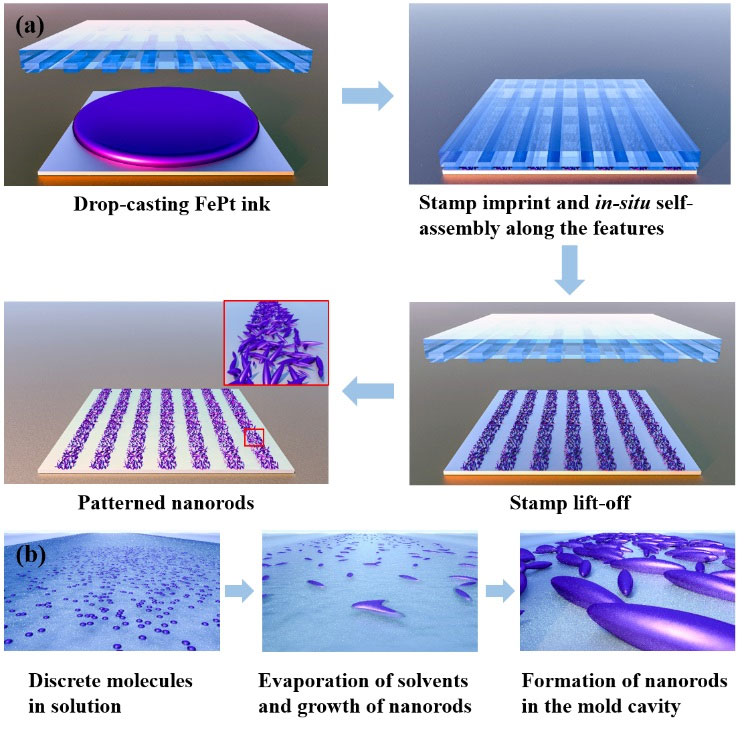

铁铂配合物的稀溶液在溶剂挥发过程中形成无定形沉淀,但是每个聚集体由无数个纳米棒组成。为了深入了解其自组装过程,他们详细研究了铁铂配合物在不同比例的良溶剂/不良溶剂体系 (CHCl3/Hexane) 中的自组装,结果表明氯仿/正己烷的比例为40/60时可以得到形貌均匀的纳米棒 (图2)。但是,这种形貌均一的铁铂双金属纳米棒很难在分散在平面基底上有序排列,限制了其在磁存储领域的应用。基于此,他们采用了纳米压印技术用于分子加工,将配合物的稀溶液滴涂至硅片上,然后盖上软模版加压,压印过程中溶剂缓慢挥发,在模穴中原位自组装形成纳米棒,最终获得纳米棒沿模版特征图案排列的高分辨阵列,加工过程示意图如图3所示。

图2. 铁-铂双金属配合物在氯仿-正己烷混合溶剂中自组装形成纳米棒。标尺:1 μm。

图3. (a) 纳米压印导向分子自组装的示意图;(b) 模板阵列中组装体生长过程示意图。

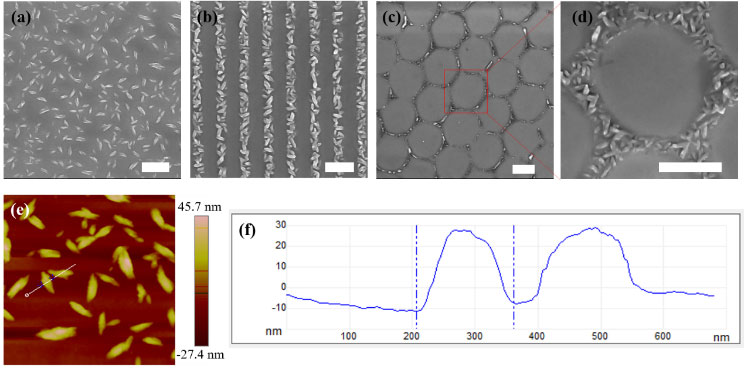

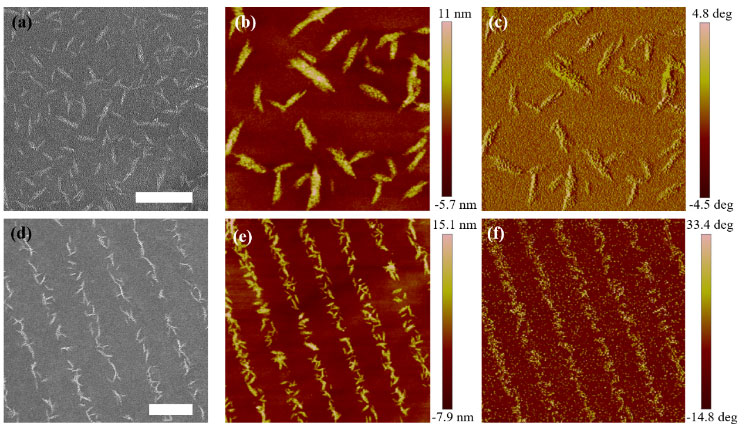

纳米压印导向自组装制备的纳米棒阵列如图4所示,变换不同特征图案的模板,分别得到了随机分散排列的纳米棒阵列、光栅阵列和六边形阵列。这种方式得到的纳米棒,其尺寸要远小于在良溶剂/不良溶剂体系中获得的纳米棒,主要是由模穴的空间限域效应所致。纳米阵列经高温热解后得到对应形状的磁性阵列,如图5所示,经磁力探针显微镜观察到强烈的磁信号,可用于超高密度磁存储器件的研究。另外,铁钯配合物也可以用于纳米压印导向自组装,但是钯配合物分子间金属-金属相互作用明显弱于铂配合物。他们通过引入柔性聚苯乙烯为助剂,纳米压印导向自组装过程中线性聚苯乙烯和平面型钯配合物出现相分离,配合物形成的纳米棒均匀分布在聚苯乙烯微球或光栅阵列周围,经热解后获得由铁钯纳米颗粒组成的磁性纳米棒图案化阵列。

图4 铁铂金属配合物分子组装体图案化排列的SEM、AFM图。标尺:1 μm。

图5 高温热解形成的铁铂磁性阵列的(a、d) SEM、(b、e) AFM和(c、f) MFM图。

这一成果近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,第一作者为孟振功博士,通讯作者为香港理工大学黄维扬教授和深圳大学余振强副教授。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Nanoimprint Lithography-Directed Self-Assembly of Heterobimetallic FeM (M = Pd, Pt) Complexes for Magnetic Patterning

Zhengong Meng, Guijun Li, Sze-Chun Yiu, Nianyong Zhu, Zhen-Qiang Yu, Chi-Wah Leung, Ian Manners, Wai-Yeung Wong

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202002685

通讯作者介绍

黄维扬教授,香港理工大学应用科学及纺织学院副院长及应用生物及化学科技学系化学科技讲座教授和欧雪明能源教授。1992年获香港大学化学专业一级荣誉学士学位;1995年获香港大学博士学位;1996至1997年分别于美国德州农工大学和英国剑桥大学从事博士后研究, 自1998至2016年在香港浸会大学任教。现为香港化学会主席、担任杂志J. Mater. Chem. C和Mater. Adv. 副主编, Topics in Current Chemistry主编和J. Organomet. Chem. 亚太地区主编; 担任EnergyChem, iScience, Chem. Rec., Chem. Asian J., Dalton Trans., Macromol. Rapid Commun., Macromol. Chem. Phys., Dyes & Pigments等刊物的编委和国际编委顾问成员。长期专注于无机化学中金属有机聚合物/配合物的设计、合成及其光电应用等领域的基础与应用研究,在新材料的制备、结构性能调控和构效关系等方面取得了系列创新性成果。现已在Nature Mater., Nature Commun., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy & Environ. Sci., Adv. Mater., Adv. Funct. Mater., ACS Energy Lett.等国际知名学术期刊发表论文670余篇,总引用27,000余次, H-索引指数为82(Scopus), 入选为2014-2019年汤森路透公布的高被引用的科学家。2005年获英国皇家化学会会士;2009年获香港裘槎基金会“优秀科研者奖。作为首位华人于2010年荣获英国皇家化学会“过渡金属化学奖”;2010年荣获国家教育部高校自然科学一等奖(排名第一)和国家自然科学基金委“海外及其港澳学者合作研究基金”(原国家杰青B);2011年获亚洲化学会联合会杰出年青化学家奖;2012年获“何梁何利基金科学与技术创新奖”;获2013年度国家自然科学奖二等奖(排名第一);2014年获日本光化学学会亚洲及泛洋洲光化学科学家讲学奖(Eikohsha奖); 2015-16年度获国家教育部“长江学者”讲座教授和2018年获香港青年科学院创院院士称号等。

0

0