心脑血管疾病死亡率和致残率高,严重影响人类健康。大尺寸血管的血栓可置管溶栓,而对微血管血栓却束手无策。微型化的医疗机器人,有望为微血管血栓清除提供新手段。微型机器人在人体中处于低雷诺数环境(10-1到10-5),其惯性力可忽略,粘滞阻力占主导地位,需要提供连续的外部驱动力来实现驱动。因此,如何实现低雷诺数环境下微尺度机器人的高效驱动和运动控制是医用微型机器人领域的难点。单个微型机器人往往无法满足医疗应用的要求,需要通过操控微型机器人群实现集群效应来满足生物医用剂量。因此,开发具有良好生物相容性、高效驱动、精准控制以及集群操控能力的新型软体医疗微型机器人是医工研究的热点。

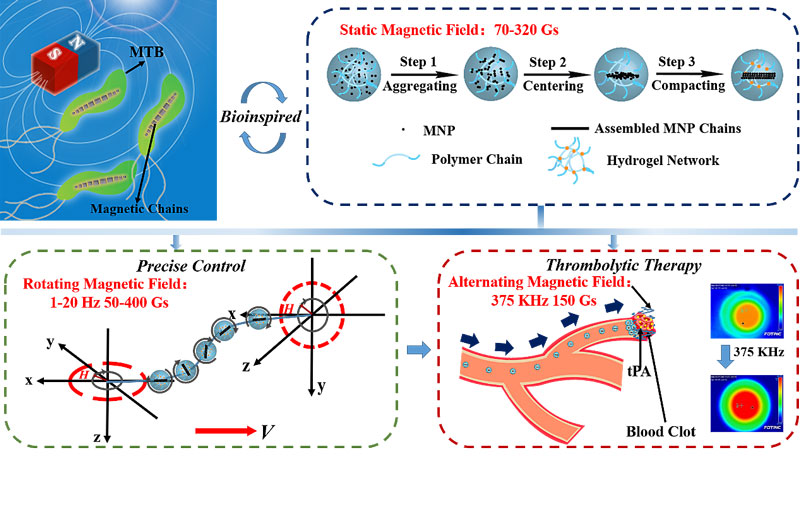

自然界中的趋磁菌是一类受磁场控制并具有集群行为的天然微型机器人,能以集群方式进行聚集和迁移。磁小体是趋磁菌内部排列成线状的磁性纳米粒子,它们作为趋磁菌运动的驱动单元和控制单元,能快速响应外部磁场,促使趋磁菌在磁场控制下灵活地协调运动。

受此启发,同济大学微纳无人系统团队从仿生的角度研发了一类模拟趋磁菌内部磁小体有序结构、具有集群行为和良好生物相容性的微型机器人。该微型机器人模拟了趋磁菌内部的驱动单元,实现了协同一致的集群运动控制,可用于靶向微血管溶栓。该项成果于2020年5月20日在线发表在《先进材料》(Advanced Materials)。

仿趋磁菌软体微型机器人的设计、制备、磁控及其微血管溶栓应用示意图。

研究团队利用外磁场引发磁性纳米粒子在微凝胶内排列成线状的组装行为,成功制备了仿磁小体结构的微型机器人。它是一类基于软物质微凝胶包裹磁性纳米粒子构建的仿趋磁菌内部驱动结构的微型机器人,其材料成份、接触界面和控制方式都具有良好的生物相容性。该团队通过实验方式和数值模拟研究了微型机器人内部驱动结构、磁场强度及频率对其运动能力的影响。结果显示,该微型机器人最高运动速度可达161.7微米每秒。通过磁场控制实现负载溶栓剂的微型机器人集群运动,使微型机器人群聚集在血栓部位,在高频磁场控制下进行局部释药和溶栓。

该项目依托同济大学牵头建设的上海自主智能无人系统科学中心、同济大学、附属东方医院,并获得了国家自然科学基金、上海市教委科研创新计划重大创新项目、上海市张江国家自主创新示范区专项发展基金重大项目等大力支持。同济大学成昱教授团队博士后谢美华和何斌教授团队博士研究生张薇为共同第一作者。同济大学医学院及附属东方医院成昱教授、化学科学与工程学院王启刚教授和电子与信息工程学院何斌教授为共同通讯作者。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Bioinspired Soft Microrobots with Precise Magneto-Collective Control for Microvascular Thrombolysis

Meihua Xie, Wei Zhang, Chengying Fan, Chu Wu, Qishuai Feng, Jiaojiao Wu, Yingze Li, Rui Gao, Zhenguang Li, Qigang Wang, Yu Cheng, Bin He

Adv. Mater., 2020, DOI: 10.1002/adma.202000366

1

1