醚类化合物广泛存在于功能材料、天然产物以及药物分子中,一直是有机化学和药物合成领域的研究重点。在醚键氧原子邻位引入取代基团将有助于提高活性化合物的代谢稳定性,延长其在体内的作用时间。遗憾的是,大位阻醚类化合物至今没有行之有效的合成方法,可以看作是化学空间中被迷雾笼罩的区域,有待化学家的探索和开发。

近日,美国斯克利普斯研究所(The Scripps Research Institute,TSRI)的Phil S. Baran教授(点击查看介绍)团队率先取得了突破,他们找到了一种简单的方法,通过电化学策略产生的碳正离子合成了大位阻二烷基醚。相关论文发表于Nature杂志,目前在吉林大学药学院任教授的项金宝博士以及TSRI的商明博士为本文的共同第一作者。

Phil Baran教授。图片来源于视频THE RACE

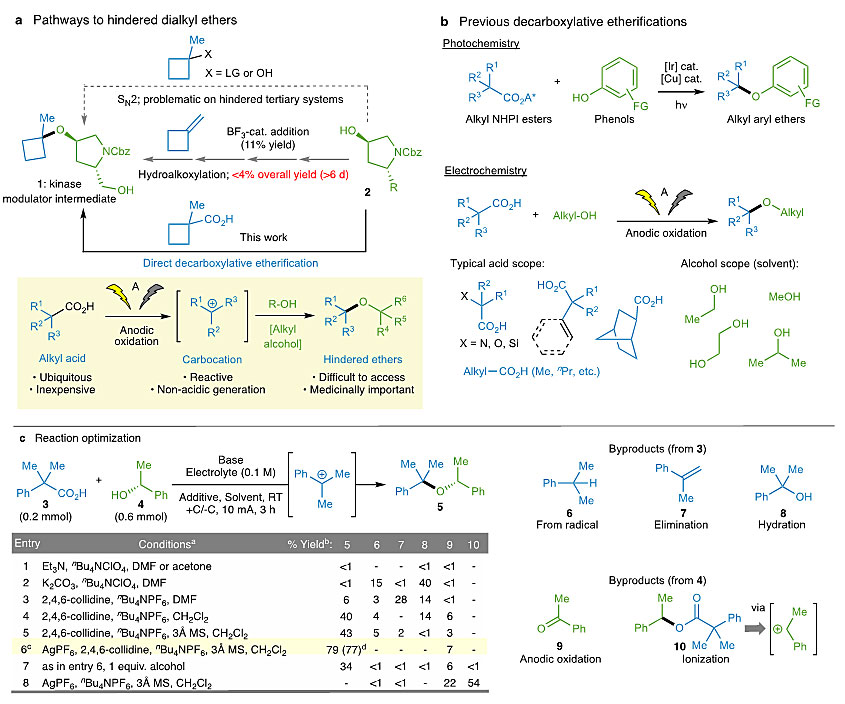

目前,经典的醚合成方法有Williamson醚合成、Mitsunobu反应以及氢烷氧基化反应等。Williamson醚合成是理想的伯烷基醚的合成方法,遵循SN2取代反应机理,如果增加底物的位阻使用仲卤代烃或叔卤代烃,反应难度会成指数级增加,甚至不发生反应。Mitsunobu反应同属于SN2取代反应机理,受限于位阻影响并对亲核试剂的pKa有特定的要求。烯烃的氢烷氧基化反应在近期合成大位阻二烷基醚最常用的方法,采用强酸催化碳正离子机理实现,缺点是对酸敏感的底物不适用、反应缓慢并缺乏化学选择性。如图1所示,Williamson醚合成和Mitsunobu反应并不适用于大位阻的激酶调节剂间体1的合成,而以底物2(R = CO2Me)为原料需通过3步反应,用时6天,总收率3.4%,其中关键步骤氢烷氧基化反应收率只有11%。

图1. 研究背景及条件优化。图片来源:Nature

有机电化学合成以电子为试剂,通过电子的得失实现物质的还原和氧化,被视为“绿色可持续”化学的代表。Baran教授团队在有机电化学合成领域做出过很多精彩的工作,比如可以在超市买来的水桶里进行的烯丙位C-H键电化学氧化,操作简单,还能实现百克量级的制备(Nature, 2016, 533, 77,点击阅读详细);再比如,可大规模进行的电化学Birch还原,相比于传统以碱金属为还原剂的反应不但更安全,而且具有更广泛的官能团兼容性(Science, 2019, 363, 838,点击阅读详细)。在这项工作中,Baran教授团队希望以电化学策略来解决大位阻二烷基醚的合成难题。

Hofer–Moest反应,起源于最古老有机电化学Kolbe反应,烷基羧酸在温和的碱性条件下电解脱羧形成碳正离子,并与亲核试剂反应,是二烷基醚的另一种合成方法。尽管Hofer–Moest反应已被研究了一个多世纪,在醚的合成过程中依旧需要使用溶剂量的醇,极大限制了其应用,对于复杂醚的合成并不适用。而使用当量的醇将面临如下问题:(1)由于醇弱的亲核能力,碳正离子不能及时被捕获而分解;(2)体系中的H2O将与醇竞争,参与和碳正离子的反应;(3)阳极氧化将进一步降低醇的浓度;(4)阴极还原需要对应的受体平衡电子。作者通过系统的反应条件筛选,确定了温和生成高能碳正离子的条件(Entry 6,图1c),并将其应用于大位阻醚类化合物的合成中。即以α,α-二甲基苯乙酸3和(R)-1-苯乙醇4为反应底物,2,4,6-三甲基吡啶为碱,nBu4NPF6为电解质,3Å分子筛为干燥剂,AgPF6为添加剂,CH2Cl2为溶剂,石墨作为阴阳级,10 mA恒电流通电3 h,以77%收率得到相应的醚5。

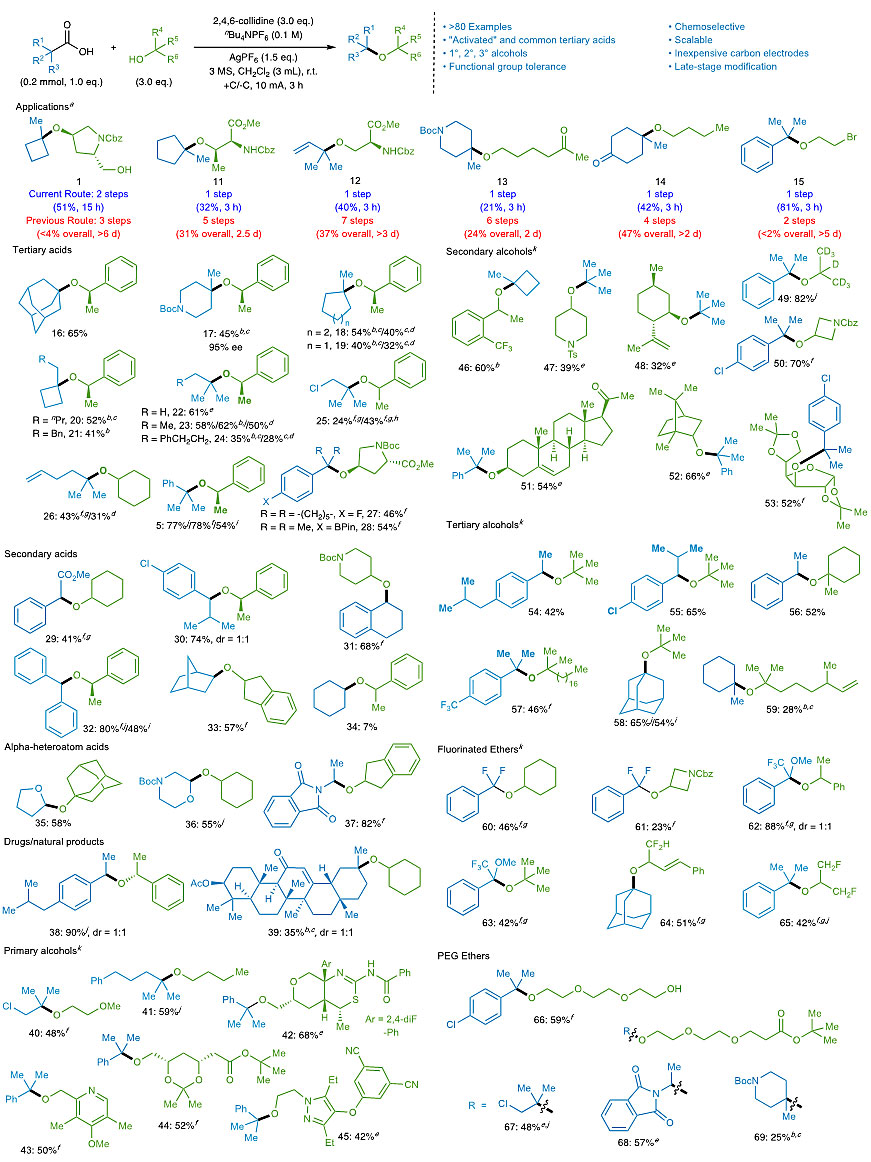

图2. 合成大位阻二烷基醚的底物普适性考察。图片来源:Nature

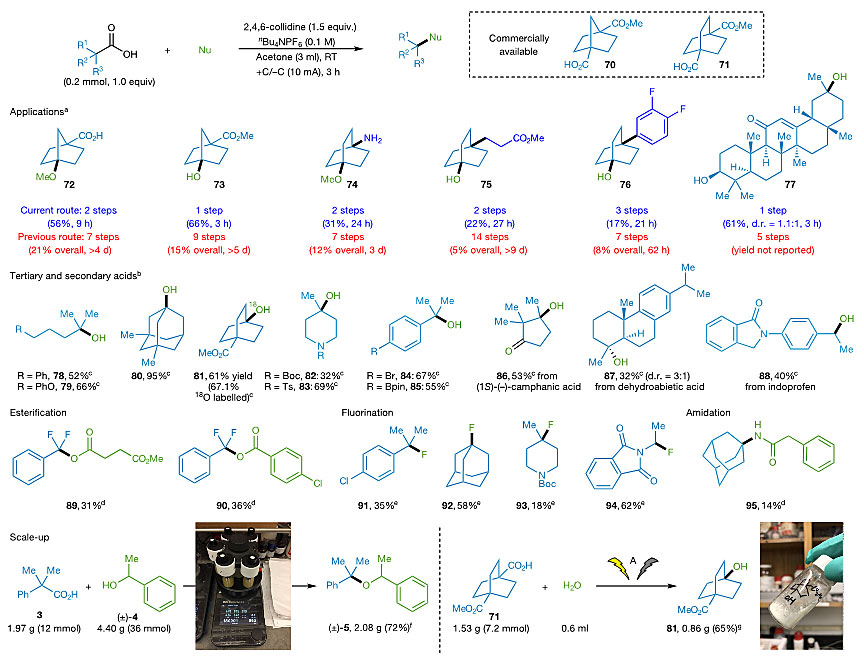

在此工作中,作者合成并比较了6个专利或文献中已报道的具有潜在应用价值的醚化合物,并进一步构建了80多种大位阻二烷基醚化合物。通过报道的研究结果分析,这种电化学方法具有如下优势:(1)极大地提高了反应效率和原子经济性,对于一些常规反应需要多步才能合成的分子能以1-2步高效构建(化合物1和11-15)。例如,化合物1为潜在抗癌药物关键中间体,传统方法需要通过3步反应,用时6天,总收率3.4%,而使用新开发的电化学方法只需2步反应,用时15小时,总收率51%;化合物13为潜在抗HIV药物关键中间体,传统方法需要6步反应,用时2天,而使用新开发的电化学方法只需1步反应,用时3小时(图2)。(2)具有十分广泛的底物适用范围,兼容烷氧基、酯基、烯基、羰基、卤素、硼酯、氰基和硝基等各种官能团以及手性底物(图2);(3)容易克级放大并适用于其他亲核试剂,可用于先前难于构建的大位阻醇、酯、氟代烃以及酰胺化合物的合成(图3)。

图3. 合成大位阻醇、酯、氟化物和酰胺的底物普适性考察以及醚克级放大量实验。图片来源:Nature

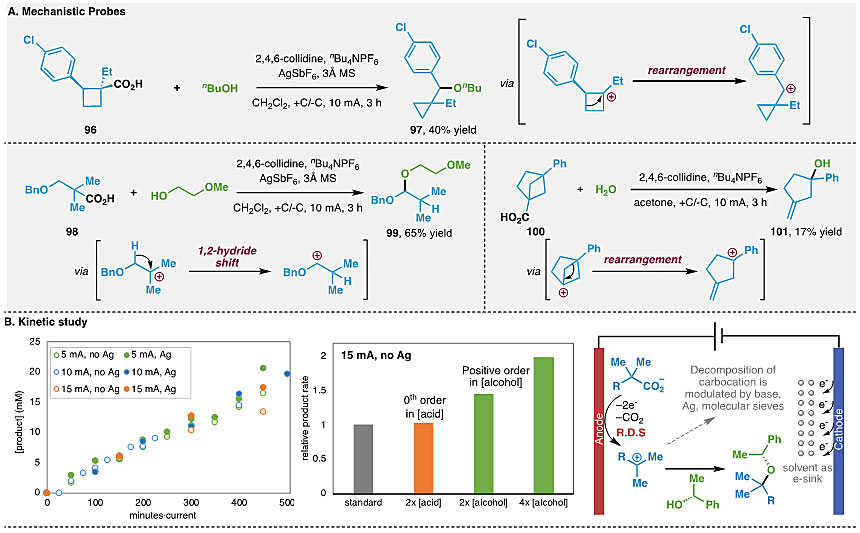

作者进一步通过探针实验以及动力学实验等手段研究了反应机理(图4)。以化合物96、98和100为底物,得到了相应重排产物97、99和101,结合18O标记实验结果(化合物81,图3),证实了碳正离子机理。通过动力学实验表明此电化学反应的控速步骤为阳极产生碳正离子,碳正离子随后被醇亲核进攻生成醚化合物。

图4. 反应机理研究。图片来源:Nature

总结

Baran教授团队报道的电化学合成大位阻二烷基醚化合物方法反应条件温和,操作简便,底物适用性广,具有良好的官能团兼容性,与此同时还可实现克级制备。该项研究刷新了人们对传统碳正离子转化的认知,解决了大位阻醚类化合物没有有效合成方法的迫切问题,在未来的有机合成和药物合成中将具有重要应用。

目前,Baran教授团队正在探索这一方法的其他潜在应用。他说:“(该方法)具有在温和条件下产生高反应性碳正离子的能力,这表明我们也许能够用它来制备以前无法获得的其他分子。” [1]

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Hindered dialkyl ether synthesis with electrogenerated carbocations

Jinbao Xiang, Ming Shang, Yu Kawamata, Helena Lundberg, Solomon H. Reisberg, Miao Chen, Pavel Mykhailiuk, Gregory Beutner, Michael R. Collins, Alyn Davies, Matthew Del Bel, Gary M. Gallego, Jillian E. Spangler, Jeremy Starr, Shouliang Yang, Donna G. Blackmond, Phil S. Baran

Nature, 2019, 573, 398-402, DOI: 10.1038/s41586-019-1539-y

参考资料:

1. Electrochemistry breakthrough simplifies creation of coveted molecules needed for drugs, electronics

https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2019/20190909-baran-electrochemistry.html

导师介绍

Phil S. Baran

https://www.x-mol.com/university/faculty/668

0

0