人类一直以来都在向自然界学习,尤其是在材料制备方面。在自然界,小到病毒、大到蒺藜、苍耳,都在不同尺度上向人类展示:多足结构能够通过多位点接触,来有效提高主客体之间的界面作用。在纳米材料领域,纳米颗粒与生物质之间的作用力对于诸如胞内药物递送、抑菌等应用起着重要作用。而这一作用力又与纳米材料的表面结构息息相关。有感于蒺藜种子及病毒的多足结构,如果可以合成具有多足结构的纳米颗粒,利用多位点接触效应强化纳米-生物界面交互作用,纳米颗粒对生物质体的黏附及穿透能力将会得到提高,应用效果也会得到提升。然而,受合成技术的限制,目前对于多足纳米结构的报道还较为欠缺。少数工作也是基于纳米晶、聚合物等材料,得到的纳米颗粒缺少足够的药物负载能力,很难适用于药物递送、杀菌等方面的应用。

复旦大学李晓民研究员(点击查看介绍)和赵东元院士(点击查看介绍)团队已经在之前的工作中探究了单位点介孔材料各向异性成核和生长,并以此为基础制备了一系列全新的各向异性纳米颗粒(J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10009; Adv. Mater., 2017, 29, 1701652; J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 5903; J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15086)。然而在这些工作中,单位点成核只能生长出一个介孔“足”。若想要制备出介孔多足纳米颗粒以用于提高纳米-生物交互作用力,在纳米颗粒表面的成核位点数目必须被精确控制。

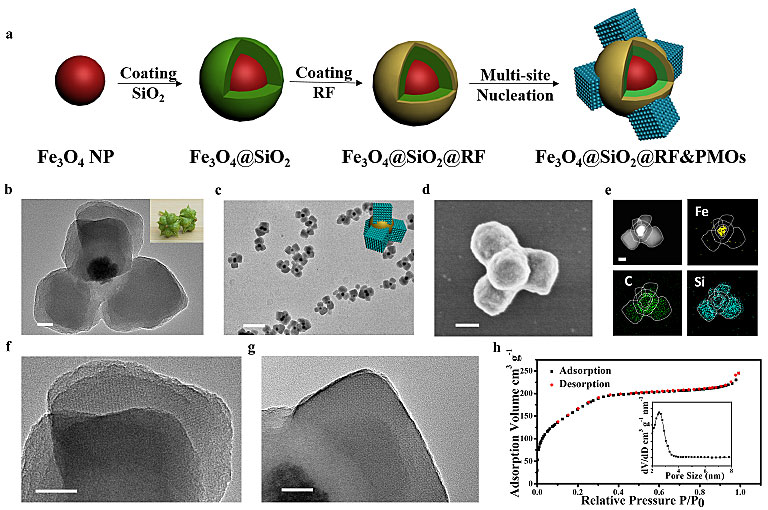

图1:(a) 蒺藜状四足介孔纳米复合材料的合成路线;(b, c, d, e) 蒺藜状四足介孔纳米复合材料的透射及扫描电镜表征及元素分布;(f, g) 介孔有机硅“足”部分的高倍透射电镜图;(h) 蒺藜状四足介孔纳米复合材料的氮气吸脱附曲线及孔径分布(插图)。

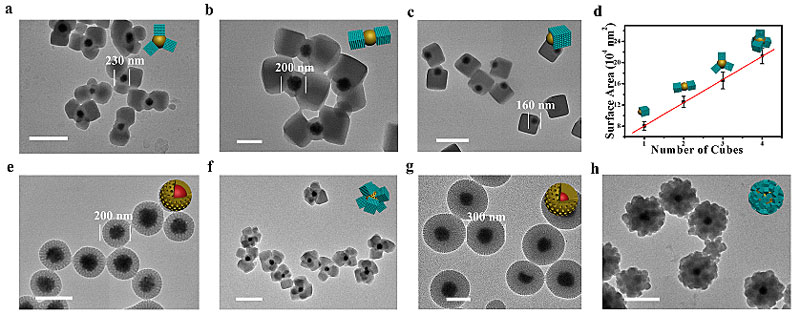

近日,李晓民研究员、赵东元院士团队在此前工作的基础上,进一步发展了表面动力学控制的多位点成核策略,制备了具有可控表面结构的介孔多足纳米复合材料。通过调节Fe3O4@SiO2@RF(RF = resorcinol-formaldehyde resin)纳米颗粒表面化学性质,实现PMO(periodic mesoporous organosilica)在其表面成核过程中的动力学控制,进而实现对其成核位点数量的控制,最终制备了一系列具有可控表面结构的介孔多足复合材料:单足Janus、双足、三足、四足、多足等。

图2:多足介孔纳米复合材料表面结构的精确调控:(a)三足,(b)双足,(c)单足结构及(d)颗粒尺寸与足数目的线性关系;(e, g)不同尺寸的Fe3O4@mRF介孔颗粒及(f, h)不同尺寸介孔颗粒上生长所得具有不同足数的多足介孔复合材料。

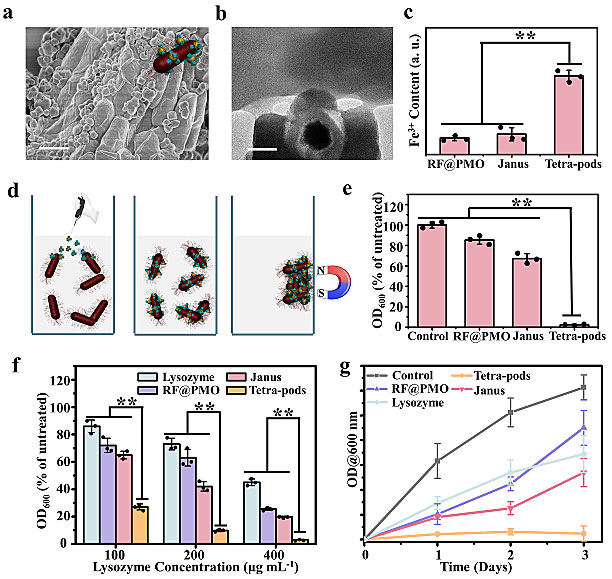

就如同蒺藜、苍耳通过多足结构附着在动物身上一样,这种多足结构也赋予了介孔纳米复合材料优秀的细菌粘附能力。借助蒺藜状四足结构所提供的强纳米-生物交互作用及介孔孔道赋予的载药能力,该蒺藜状四足介孔纳米复合材料展现出高效的细菌黏附能力、近100%的细菌分离效率及超过90%的长效细菌杀灭能力。

图3:(a, b, c) 蒺藜状多足纳米复合材料在大肠杆菌上黏附的扫描、透射及ICP定量表征;(d, e)通过高黏附量进行磁诱导细菌分离示意图及分离效果;(f, g)负载溶菌酶后抑菌效果。

综上,在本工作中,利用表面反应动力学控制的多位点成核策略,成功制备了一系列具有独特结构的多足介孔纳米复合材料,并通过多位点接触增强纳米-生物界面作用实现了该纳米复合材料对细菌的高效黏附和长效杀灭。期待这一工作能够为今后设计复杂的纳米颗粒表面构造提供全新的思路。

相关论文近期发表于Nat. Commun.。第一作者为复旦大学先进材料实验室的博士生赵天聪,通讯作者为复旦大学化学系李晓民研究员和赵东元院士。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Surface-kinetics mediated mesoporous multipods for enhanced bacterial adhesion and inhibition

Tiancong Zhao, Liang Chen, Peiyuan Wang, Benhao Li, Runfeng Lin, Areej Abdulkareem Al-Khalaf, Wael N. Hozzein, Fan Zhang, Xiaomin Li,* Dongyuan Zhao*

Nat. Commun., 2019, 10, 4387. DOI: 10.1038/s41467-019-12378-0

导师介绍

李晓民

https://www.x-mol.com/university/faculty/62671

赵东元

https://www.x-mol.com/university/faculty/9627

0

0