细菌对传统抗生素的耐药性是当今世界面临的最为严重的医疗健康难题之一。在过去的几十年里,世界范围内数以百万计的人群经受由细菌引起的感染疾病威胁,且随着多药耐药细菌(MDR)的出现,这个健康威胁更加严峻。据统计,MDR细菌引起的感染病例一直在急剧上升,给临床医疗带来巨大的挑战。2019年世界经济论坛报告指出:抗生素耐药性对全球健康构成了严重威胁。因此,迫切需要开发新的策略来解决这个严重的问题。

光动力治疗是一种利用特定波长的光激发光敏剂产生活性氧物种以实现治疗的非抗生素新方法。由于其非侵入性和高时空选择性的特点,光动力治疗已经在肿瘤和细菌感染等疾病治疗方面展现出巨大的优势和应用前景。但是,传统的光敏剂的单线态氧效率在水溶液里面往往会降低并伴随着荧光淬灭,从而限制了其在临床上的实际应用。此外,细菌靶向性的缺失也降低了其实际的抗菌效果。因此,一种具有细菌靶向作用,且能在水溶液中依旧保持高效单线态氧产生效率和荧光发射的光敏剂有待进一步开发。

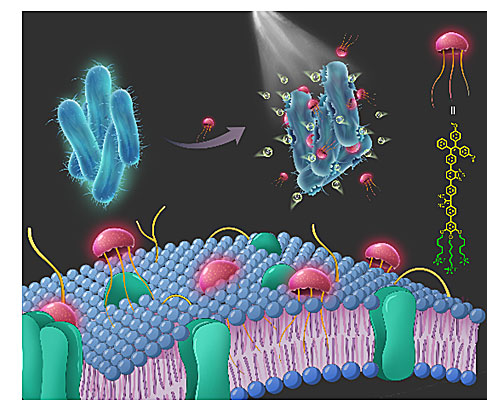

近日,香港城市大学李振声(Chun-Sing LEE)教授(点击查看介绍)、李盛亮博士(点击查看介绍)和新加坡国立大学刘斌教授(点击查看介绍)等联合报道了基于聚集诱导发光(AIE)的细菌膜嵌入式光敏剂(TBD-anchor)。得益于其本身AIE特征的单线态氧发生单元和靶向细菌膜的三季铵盐尾巴,该光敏剂在水溶液里面具有高效的单线态氧(1O2, 0.48)产生效率与特异靶向细菌膜的功能。研究表明,TBD-anchor可通过疏水和静电双重作用与细菌膜产生作用,这有利于该光敏剂在白光光照下产生高效单线态氧而起到原位抗菌作用。抗菌实验表明TBD-anchor对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌同时产生高效的杀菌作用,且在小于5 μM 浓度下TBD-anchor对革兰氏阴性菌(E. coli)、革兰氏阳性菌(S. aureus)和阳性多药耐药菌(MRSA)都超过99.9%的杀菌作用。进一步实验证明,在800 nM浓度下,TBD-anchor可以杀死99.8% MRSA。这是首次报道基于AIE特征的光敏剂在低光强度下,在纳摩级别浓度下依旧具有超强的多药耐药菌抗菌效果,为抗菌光敏剂的设计提供了一个新思路。

图1. 光敏剂TBD-anchor的结构及其渗透到细菌膜的机理示意图

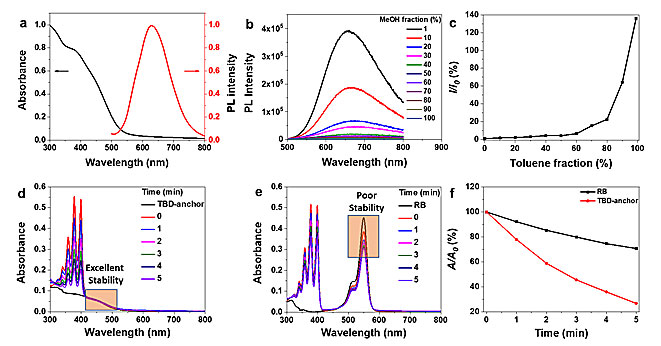

图2. (a) TBD-anchor的吸收和发射光谱;(b) TBD-anchor在不同甲醇和甲苯比例混合液中的发射谱;(c) TBD-anchor在650 nm处发射谱的相对光谱强度; (d) TBD-anchor在白光照射下,ABDA(1O2检测器)在可见光区域下的吸收谱;(d) TBD-anchor 和 (e) RB在白光照射下,ABDA在可见光区域下的吸收谱;(f) TBD-anchor和RB在同一白光照射条件下,ABDA在378 nm处的吸收峰变化。

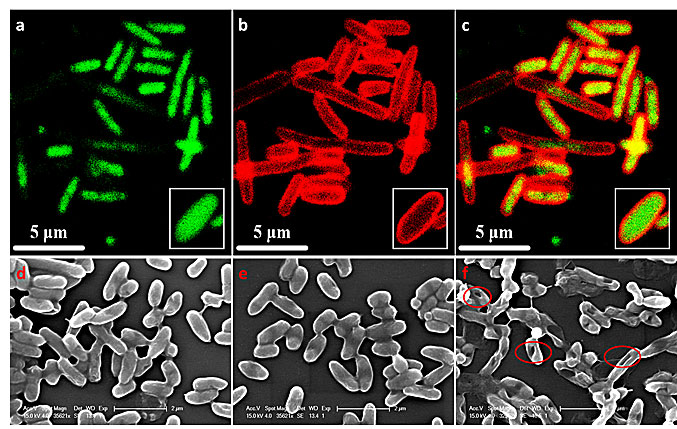

图3. (a-c) TBD-anchor和阳性菌(E. coli)细菌膜的共聚焦成像图。其中,绿色是阳性菌的DNA, 而红色为TBD-anchor靶向到细菌膜而产生的荧光。阳性菌(E. coli.)在无光照空白对照组 (d)光敏剂无光照 (e) 和光敏剂在光照时抑制下 (f) 的SEM成像。

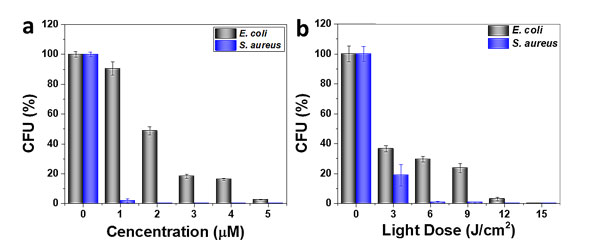

图4. 光敏剂(TBD-anchor)在不同浓度和不同光照强度下对革兰氏阴性菌(E. coli)和革兰氏阳性菌(S. aureus)的抑制效果。

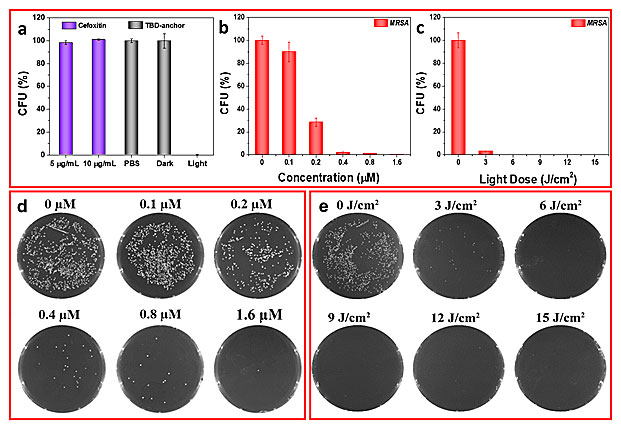

图5. (a)头孢西丁和光敏剂(TBD-anchor)的治疗效果对比;(b)不同浓度的光敏剂对阳性多药耐药菌(MRSA)的抑制效果;(c) 不同光照强度下光敏剂对MRSA的抑制效果;(d) 和 (e) 为不同浓度和和不同光照强度下对MRSA实体示意图。

小结

新加坡国立大学和香港城市大学联合报道了一种具有细菌膜嵌入式聚集诱导发光(AIE)的光敏剂,该分子是一种在水溶性中具有高效的单线态氧(1O2)产生效率与细菌细胞膜anchoring能力的高效光敏剂。该光敏剂同时解决了细菌细胞膜特异性和水相中活性氧产生效率两个难题。纳摩级别的抗多药耐药细菌效果证实了其独特的抗菌潜能和优越活性,这为后续的抗菌光敏剂研究打下了坚实的基础。

相关结果发表Angewandte Chemie International Edition 上,文章的通讯作者分别为李盛亮博士、李振声教授和刘斌教授。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Membrane-Anchoring Photosensitizer with Aggregation-Induced Emission Characteristics for Combating Multidrug-Resistant Bacteria

Huan Chen, Shengliang Li,* Min Wu, Kenry, Zhongming Huang, Chun-Sing Lee,* Bin Liu*

Angew. Chem. Int. Ed., 2019, DOI: 10.1002/anie.201907343

导师介绍

李振声

http://www.cityu.edu.hk/chem/profile/CSLEE.html

https://www.x-mol.com/university/faculty/49758

李盛亮

https://www.x-mol.com/university/faculty/78623

刘斌

http://www.chbe.nus.edu.sg/faculty/cheliub

https://www.x-mol.com/university/faculty/40437

0

0