注:文末有研究团队简介及本文科研思路分析

纳米炭球以其各向同性、化学性质稳定、孔隙发达和良好的生物相容性等特点,在储能、催化、吸附、载药等领域具有重要应用。目前对纳米炭球的调控主要集中于尺寸、单分散性和孔隙率等。表面粗糙度是表面性质之一,粗糙的表面有利于促进客体颗粒的沉积和暴露更多的吸附位点。近日,大连理工大学陆安慧教授(点击查看介绍)团队报导了一种表面电荷驱动的界面自组装方法,可制备出表面粗糙度可控、水相可分散的均匀纳米炭球。

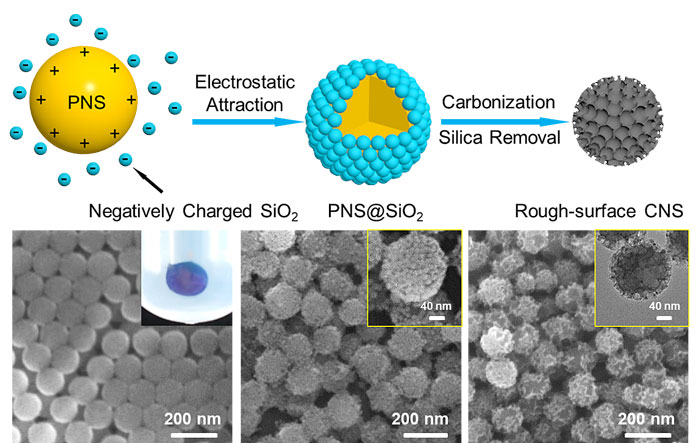

该方法制备的炭球具有可调的表面粗糙度、丰富的表面介孔和良好的水分散性等特点。制备过程中,调节溶液pH,带负电的商业硅球(SiO2)在带正电的胶体聚合物球(PNS)表面自组装,构筑出一个离散的限域空间(PNS@SiO2),并快速聚沉。在随后的高温热解过程中,由于硅球限域空间的存在,聚合物的热分解伴随着挥发性物种在硅球表面的沉积,最终除硅后得到表面粗糙的纳米炭球。扫描电镜结果证明所得到的炭球具有丰富的表面介孔和粗糙的表面。实验中建立聚沉模型,计算出硅球对胶体聚合物球的表面覆盖度,通过调节表面覆盖度及热解温度,对炭球表面粗糙度实现调控。

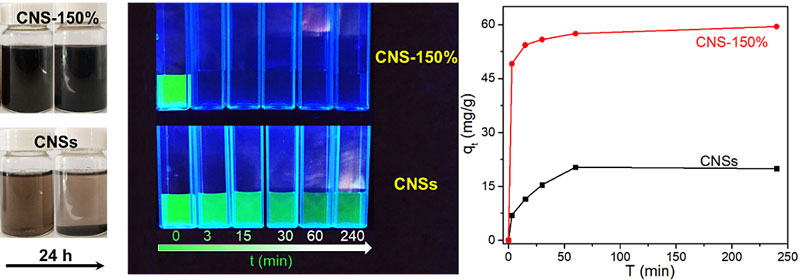

分散稳定性实验证实表面粗糙炭球在水中具有稳定分散的特点,用于液相吸附时,可大量快速地吸附荧光染料分子异硫氰酸荧光素。3分钟内对异硫氰酸荧光素的吸附量达到49.1 mg g-1,是相同条件下直接炭化得到的炭球吸附量的6.5倍。重要的是,吸附后的异硫氰酸荧光素可以通过乙醇洗涤回收,即可解决废弃染料分子污染环境的问题,又可实现将废弃染料变废为宝的回收再利用。

这一成果近期发表在Advanced Functional Materials 上。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Surface Charge‐Driven Nanoengineering of Monodisperse Carbon Nanospheres with Tunable Surface Roughness

Quan-Gao Wang, Lei He, Li-Yuan Zhao, Ru-Shuai Liu, Wei-Ping Zhang, An-Hui Lu*

Adv. Funct. Mater., 2019, DOI: 10.1002/adfm.201906117

陆安慧教授简介

陆安慧教授任职于大连理工大学,精细化工国家重点实验室副主任,辽宁省低碳资源高值化利用重点实验室主任,辽宁省政协委员,教育部长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者,中组部“万人计划”入选者,科技部中青年科技创新领军人才。目前担任Chemistry Select期刊编委会主席、ChemCatChem、Science China Materials、催化学报、新型炭材料等期刊的编委。聚焦能源高效清洁利用领域,主要从事多孔材料的制备及在能源催化转化领域的基础与应用研究,在JACS、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等期刊发表论文200余篇,被引超过16000次,H-index为60,出版英文专著2部,获得授权专利22件。课题组长期招收博士后,年薪30万起。

陆安慧

https://www.x-mol.com/university/faculty/9038

课题组链接

科研思路分析

Q:这项研究的最初目的是什么?或者说想法是怎么产生的?

A:对多孔材料实施定向设计、结构剪裁和功能集成是科学家长期不懈的追求。多孔炭具有比表面高、孔结构可控、耐高温和水汽环境、化学稳定性好等特点,在吸附、催化、新能源、环境、生物医药等领域应用十分广泛。多孔炭的形貌和孔道结构对物质的扩散有重要影响,在纳米尺度下对多孔炭材料形貌和孔隙结构进行精准调控一直是研究的热点和难点。借鉴明矾净水原理,即Al(OH)3胶体与水中悬浮杂质粒子产生静电吸引而引发聚沉,我们尝试在制备在炭前躯体聚合物胶体中引入相反电荷的粒子,希望借助反相电荷胶体之间的静电自组装,并结合课题组在限域热解方面的知识积累,探索炭球表面形貌调控的方法。

Q:在研究中过程中遇到的最大挑战在哪里?

A:聚沉模型的合理建立,从而比较准确计算出硅球对胶体聚合物球的表面覆盖度,这是对炭球表面粗糙程度实现调控的关键。

0

0