注:文末有研究团队简介及本文科研思路分析

传统化石燃料在使用过程中会大量释放二氧化碳,因此给当前气候环境带来了严峻的考验,包括温室效应加剧,海水持续酸化等问题。近日,哥伦比亚大学的陈经广教授(点击查看介绍)团队通过将具备不同电催化选择性的单原子位点铆定到氮掺杂的碳载体上,在电催化二氧化碳的过程中,同时实现了高电流密度和宽合成气比例。

近年来,科研人员正积极努力地探索实现二氧化碳减排或固定的有效策略,包括目前被认为较有应用前景的化学催化二氧化碳固定、电/光催化二氧化碳还原等。其中,电催化CO2还原因为其催化效率高、反应条件温和、可高效利用其他清洁能源,被认为是一类较有应用前景的净减碳技术。而其中电催化二氧化碳转化为一氧化碳是目前已报道的可以实现最高选择性的催化路径之一。当前,一氧化碳作为一类重要的化工原料气(合成气的重要组分)已经被广泛利用于各类热催化反应中,如费托反应、醇合成反应等。但是,当前工业上利用的合成气主要来自于煤汽化、天然气蒸汽转化等,其能量消耗和成本都较高。因此,电催化二氧化碳还原或可成为另一种具有较好前景的合成气制备技术。但是,目前大部分已报道的电催化剂都以追求高选择性催化二氧化碳转化为一氧化碳为主,对于直接电催化产合成气却鲜有报道。这可能是因为直接得到合成气需要同时考虑以下问题:一、催化剂对二氧化碳还原和水还原这两个反应的效率问题,只有合适的效率差异才能够实现具备较合理比例的合成气。合成气的比例对实际应用中热催化反应的选择性至关重要。二、在电催化过程中,二氧化碳还原和水还原反应具备竞争关系,因此,要想同时保持两个反应的活性,又能够同时实现比例可调的合成气具有一定的挑战性。

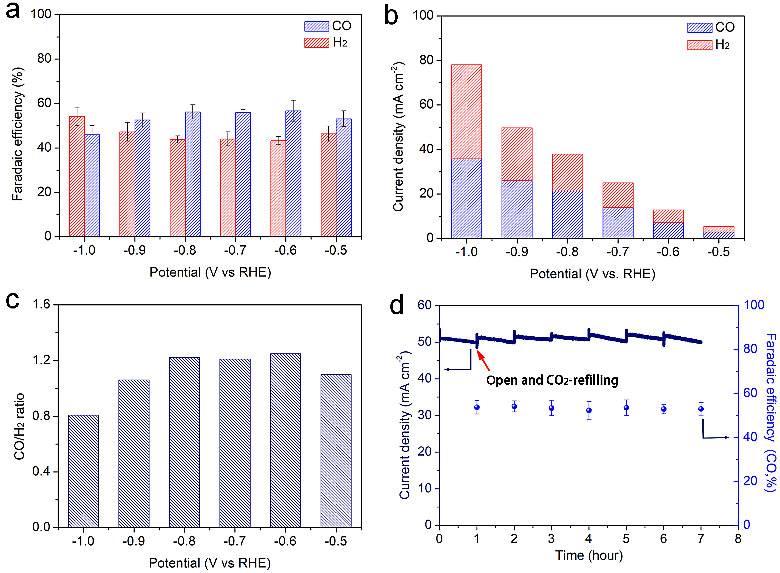

哥伦比亚大学团队开发的同时具有双金属位点的单原子催化剂可以同时实现较高的催化电流密度和宽的合成气比例范围。该研究通过高温热解的方法制备了氮掺杂碳负载的钴和镍共存的单原子催化剂。具体的电化学测试表明:在不同的应用电势下,钴/镍双金属基单原子电催化剂可以实现较高的电流密度(在-1.0 V的电势下,实现电流密度> 74 mA cm-2),更重要的是,这类催化剂可以实现一个较宽的合成气比例范围(一氧化碳/氢气,0.23-3.26),适用于典型的热催化反应中对反应物的要求。结合同步辐射吸收谱及其他材料表征数据,以及密度泛函理论计算,揭示了催化剂的结构和钴、镍单原子位点对产生氢气和一氧化碳的关键中间产物的作用。这些研究为非贵金属电催化剂实现高效的二氧化碳还原制合成气提供了非常有用的实例。

进一步调控金属的相对比例,研究团队发现其整体的合成气产生效率并不会降低,这一结果为实现在高电流下的合成气比例控制带来了可能。具体的电化学测试表明:在非常高的电流密度下(平均电流密度> 74 mA cm-2),仍然可以实现较宽的合成气比例范围(0.23-2.26)。

这一成果近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.,文章的共同第一作者为博士研究生何群、博士后刘道彬和博士后Ji Hoon Lee。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Electrochemical Conversion of CO2 to Syngas with Controllable CO/H2 Ratios over Co and Ni Single-Atom Catalysts

Qun He, Daobin Liu, Ji Hoon Lee, Yumeng Liu, Zhenhua Xie, Sooyeon Hwang, Shyam Kattel, Li Song, Jingguang G. Chen

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.201912719

陈经广教授简介

陈经广,哥伦比亚大学化工系Thayer Lindsley教授、系主任。1982年于南京大学取得学士学位,1988年于匹兹堡大学取得博士学位,之后获得洪堡奖学金资助在德国进行了一年的博士后工作。1989年进入Exxon公司工作,而后又加入特拉华大学工作,2012年正式加入美国哥伦比亚大学化学工程系,目前担任该系主任、Thayer Lindsley讲席教授,并受布鲁克海文美国国家实验室的聘任。目前同时担任北美催化学会主席,ACS Catalysis 副主编。

研究领域是面向金属碳化物与双金属合金催化剂的制备、应用与机理研究,以及基于原位同步辐射技术的催化剂结构特性研究。在相关领域发表SCI论文400余篇,总引用次数超过28000次,H因子79,包括以通讯作者发表在Science、Nature Catalysis、Nature Chemistry、Nature Reviews Chemistry、Nature Communication、JACS、Angew. Chem. Int. Ed. Chemical Review、Chemical Society Reviews等。获授权美国专利20余项。并入选Web of science 2019年高被引学者。

https://www.x-mol.com/university/faculty/37845

科研思路分析

Q:这项研究最初是什么目的?或者说想法是怎么产生的?

A:我们的研究兴趣是开发同时具备高活性和合成气选择性的二氧化碳电还原催化剂。虽然目前关于二氧化碳还原产一氧化碳的报道很多,一氧化碳的选择性也很高,但是面向下游的热催化应用,直接获得合成气或许更具优势。我们的目标很简单,就是通过将具备不同催化选择性的活性位点进行整合,使其能够实现较为合理的催化表现,最终为面向实际应用提供一种可行性的研究思路。幸运的是,我们的设想最终证实是可行的,而且方法简单,催化活性也很高,相信未来结合更加高效的电极体系,更加优异的电解质体系等,可以真正实现工业级的应用。

Q:研究过程中遇到哪些挑战?

A:本项研究中最大的挑战是如何控制合成过程中的前驱体制备过程。因为一旦前驱体制备的不均匀,在高温处理后就容易出现一些金属颗粒,这将直接影响催化表现。在这个过程中,我们团队在如何调节前驱体中各组分的比例,以及高温处理过程方面的经验积累起到了至关重要的作用。

Q:该研究成果可能有哪些重要的应用?哪些领域的企业或研究机构可能从该成果中获得帮助?

A:该催化剂可以实现在维持高电流密度的条件下,同时实现较宽的合成气比例范围,宽的合成气比例范围为下游的热催化过程,比如费脱合成、醇合成等,提供了更多的产物选择性。当然,目前的活性还远远达不到工业级的需求,但是我们相信基于未来对电催化整个体系的开发,包括催化剂,反应池,电解质等等,最终实现面向实际应用的表现也是值得期待的。希望秉着可持续发展的理念,未来面向电-热催化一体化的发展能够真正得以实现。毋庸置疑的是,在发展的过程中,离不开研究人员与相关企业的紧密合作和国家政策的支持。

0

0