层状高能量密度锂离子电池的正极材料中大量使用钴、镍等材料。然而钴和镍的资源很可能在未来50年内枯竭。相比之下,层状钠离子电池正极材料对3d过渡金属有更多的选择,比如锰和铁都是地壳中富含的元素。最近,铜离子也被发现在钠电池中具有高电压的电化学活性,因此有必要对其进行系统的研究。

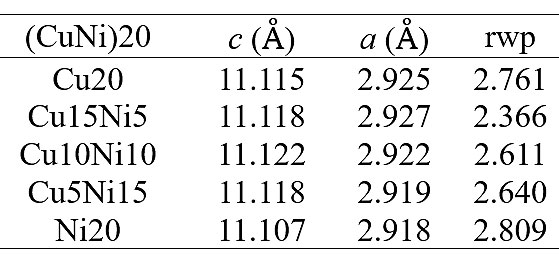

哈佛大学李鑫教授课题组通过固相合成法在钠离子层状正极氧化物材料的锰铁镍系统中掺杂铜,合成了一系列不同铜镍比例的化合物。其中铜镍的总摩尔量占过渡金属的20%。X射线衍射谱精修显示,随着离子半径较大的铜的含量的增加,晶格常数c并不是单调递增的,而是在铜镍各占一半时,也就是在Cu10Ni10化合物中Cu和Ni各占10%时,达到峰值(表1)。作者认为,除了离子半径,晶格常数可能还受d9电子结构的二价铜所具有的Jahn-Teller(JT)效应调控。相邻层间沿着JT长轴的Na-O-Cu2+-O-Na构型很可能像Na-O-Mn3+-O-Na构型一样具有显著的长度收缩现象。

表1: 层状 P2-Na0.75Mn0.6Fe0.2(CuxNi0.2-x)O2钠电池正极材料的晶格参数随铜镍比例的变化。铜镍在(CuNi)20系列化合物的过渡金属离子中共占比20%, 表中第一列的五种化合物简称中Cu和Ni之后的数字代表两种元素分别的百分比。

充放电循环测试结果显示在铜镍各占10%时,循环稳定性也达到峰值(图1a,b)。文章中的分析表明此趋势主要是低电压区正极材料的相变造成的。进一步的电化学滴定与X射线衍射谱分析表示,低压相变处的钠离子电导率与二价铜的JT效应引起的晶格正交畸变相关(图1c)。密度泛函理论计算显示,正交畸变可以提高垂直于畸变方向的离子电导率,从而提高整体的离子电导率(图1d-f)。但是正交畸变也会同时增大电子能带结构的带隙,从而降低电子电导率(图1g)。这两种作用互相竞争(图1h),使得电池循环稳定性在一定量铜掺杂时达到峰值。

图1:a-c不同比例铜掺杂对正极化合物电化学性能的影响a. 1.5V-4.5V首圈电化学性能与30圈循环稳定性;b. 1.5V-4V循环稳定性;c. 首圈放电低压区相对离子扩散率;d-h 密度泛函理论计算对材料性能变化的机理研究d. 黄色箭头所指方向的正交畸变的结构中,钠离子迁移的两种路径; e. 两种路径的钠离子迁移能垒随铜含量的变化; f. 图d中d1,d2的长度随铜含量的变化; g. 不同正交畸变程度下晶体的态密度随铜含量的变化;h. 没有正交畸变的P2与有正交畸变的P'2 两种材料钠离子层的晶体结构和过渡金属氧化物层的电子结构区别的示意图。

在慢速(C/20倍率)充放电的实验中,作者发现在不掺铜的时候,电池容量与C/10倍率时相比更低,这可能是由于镍离子周围的晶格氧离子在慢速充电到高压的电化学环境下,与电解液进行更充分的副反应导致的。而掺铜之后情况相反,慢速容量更高。晶格氧离子的可逆氧化还原也被电子能量损失谱证实,说明掺铜之后晶格氧离子更稳定。密度泛函理论计算结果显示,掺铜后在铜和铁的共同作用下,高压处的正极电子结构的改变,导致电子电导被提高,电子分布可能更均匀,从而使氧离子的氧化被更均匀地分配到多个氧离子上,使得单个氧离子的价态低于结构破坏的阈值。

该工作的实验和模拟结果均表明,适当量的铜掺杂能有效提高层状钠离子正极的电化学性能。相关结果发表Batteries & Supercaps 上,文章的共同第一作者是哈佛大学的博士研究生王艺超和博士后Sooran Kim。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

A Study of Cu Doping Effects in P2-Na0.75Mn0.6Fe0.2(CuxNi0.2-x)O2 Layered Cathodes for Sodium-Ion Batteries

Yichao Wang, Sooran Kim, Jingyu Lu, Guangyuan Feng, Xin Li

Batt. Supercaps, 2020, DOI: 10.1002/batt.201900172

导师介绍

Prof. Xin Li at School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University

https://scholar.harvard.edu/lixin

(本稿件来自Wiley)

0

0