为满足于便携电子产品、电动汽车和智能电网储能领域的迅速发展,锂硫和钠硫电池由于其高理论比容量、储量丰富以及环境友好等优势,有望实现其高容量储能的需求。粘结剂作为稳定硫正极重要的一部分,能有效将不同的电极组分(硫、导电剂等)粘附在集流体上以保证各组分的良好接触以及电极结构的完整,从而缓解硫正极材料在循环充放电过程中面临着一系列问题如物理脱附、导电通道受阻多硫化物溶解穿梭和体积膨胀等。因而,其研究对最终提高电池的循环容量、稳定性以及使用寿命具有重要意义。近日,香港理工大学的郑子剑(点击查看介绍)课题组概述了锂硫和钠硫电池中粘结剂的功能以及结构设计的发展,总结了其结构设计与电池性能的关系,并对粘结剂的未来发展趋势进行了预测及展望。

在锂硫电池和钠硫电池中,粘结剂的发展都遵循从单功能演变到双功能/多功能的趋势。起初,粘结剂主要发挥着结构稳定剂的基础作用,其结构设计主要通过增加极性官能团或支链结构以增强其粘附力和力学强度。随着对硫正极多相反应机理的深入了解,粘结剂逐渐拓展到了具有结构稳定以外的功能,包括化学吸附多硫化物的功能和电子导电功能。上述功能可分别通过引入吸电子基团或阳离子基团进入分子链段,以及采用导电聚合物或者在分子主链引入导电链段来实现。大量研究致力于结合并优化不同的结构功能化手段以平衡粘结剂不同的性能(如粘结力和电子导电性),以最大化解决硫正极面临的多方面的问题。值得注意的是,相比于传统导电聚合物(如PANI、PEDOT、Ppy)在力学性能上的不足,二维导电材料如还原氧化石墨烯及其改性产物具有高比表面积、高电子导电率,较多的多硫化物吸附位点以及力学柔性。因此,其逐渐被开发作为新型的兼备粘结性、多硫化物固定能力和电子/离子导电性的多功能粘结剂或粘结剂添加剂。

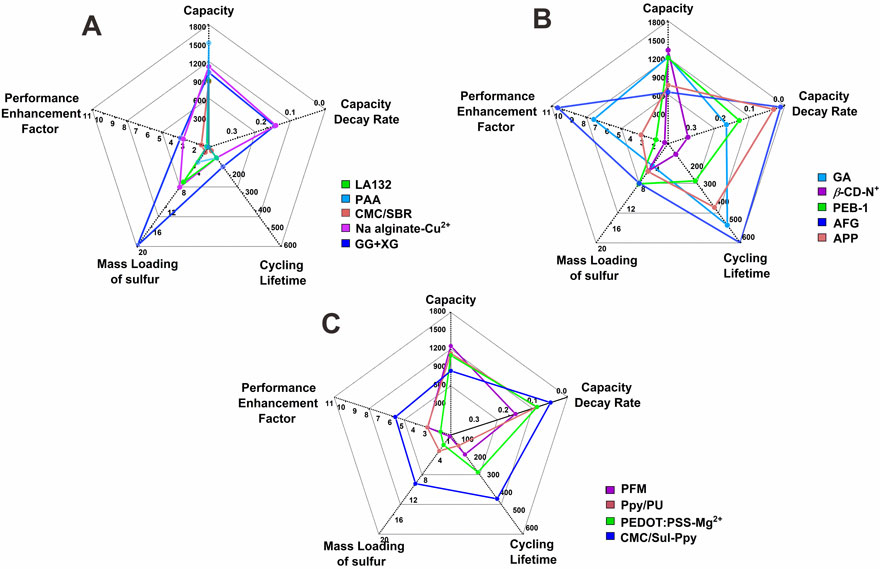

该工作中构建的粘结剂结构与电池性能的关系,直观地反映了针对不同功能设计的结构对电池性能的利弊之处。粘结剂结构与性能的关系总结为未来多功能粘结剂的合理设计提供了更多的思路,从而实现粘结剂各功能最大化并促进高性能锂硫/钠硫电池的发展。

相关论文近期发表在Advanced Functional Materials 上,文章的第一作者是香港理工大学博士研究生郭倩怡。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Rational Design of Binders for Stable Li-S and Na-S Batteries

Qianyi Guo, Zijian Zheng

Adv. Funct. Mater., 2019, DOI:10.1002/adfm.201907931

郑子剑博士简介

郑子剑,香港理工大学纺织与服装学系教授。2007年于剑桥大学取得化学系博士学位。2009年起就职于香港理工大学。

研究兴趣为表面和高分子科学、纳米刻蚀技术、柔性和可穿戴材料与设备。研究方向为能源有关的项目,包括柔性/可穿戴的双电层电容器和电池,柔性太阳能电池,可穿戴传感器,智能界面。在相关领域发表SCI论文。在Science、Nat. Commun.、Adv. Mater.、JACS、Angew Chem 等学术期刊发表论文60余篇,总影响积点约650。申请专利15项(8项已技术转移)。近年所获重要国际学术奖项包括Faculty Award(2016),Future Leaders Award(2015)和Geneva Innovation Award(Silver Metal 2015)。目前担任Advanced Materials和Small客座编辑,以及Advanced Energy Materials顾问委员会成员。当选为香港青年科学院创始会员。2019担任EcoMat主编。

https://www.x-mol.com/university/faculty/49963

https://www.polyu.edu.hk/researchgrp/zzheng/index.html

0

0