近日,中科院大连化学物理研究所的李慧研究员和陈萍研究员、柳林副研究员合作,开发了高性能指型和空隙结构不锈钢钯复合膜,能满足燃料电池氢源快速启动的要求,并将其用于氨分解膜反应器中,在673 K下实现氨分解接近完全转化,具备的一定车载应用潜力。相关成果以全文形式发表于Chemical Engineering Journal。

金属钯膜用于氢气分离具有小型、静音、紧凑的优点,属于燃料电池氢源关键技术,可与液态阳光燃料如甲醇重整或氨分解等相结合实现氢气的“现产现用”,解决氢气的储运和安全难题,可用于通讯基站电源、液态阳光加氢站现场制氢、氢能重卡以及无人机等军事和民用领域。

与多孔陶瓷底膜相比,多孔不锈钢底膜具有较高的机械强度,可以采用简单的焊接密封,体积更加紧凑,可以满足移动发电、运输以及紧凑体系如撬装式加氢站的要求。但不锈钢钯复合膜的开发有几个关键问题:(a)底膜相对粗糙,很难制备高选择性的钯复合膜,(b)不锈钢和钯膜都是金属,容易发生相互扩散而严重影响钯复合膜的稳定性,(c)燃料电池氢源系统要求能够快速启动(<15 min),这对钯复合膜的热稳定性提出了较高的要求。由于金属钯膜和底膜之间的膨胀系数不一致,在快速升降温过程中在界面处存在的剪切应力会导致复合膜稳定性下降。

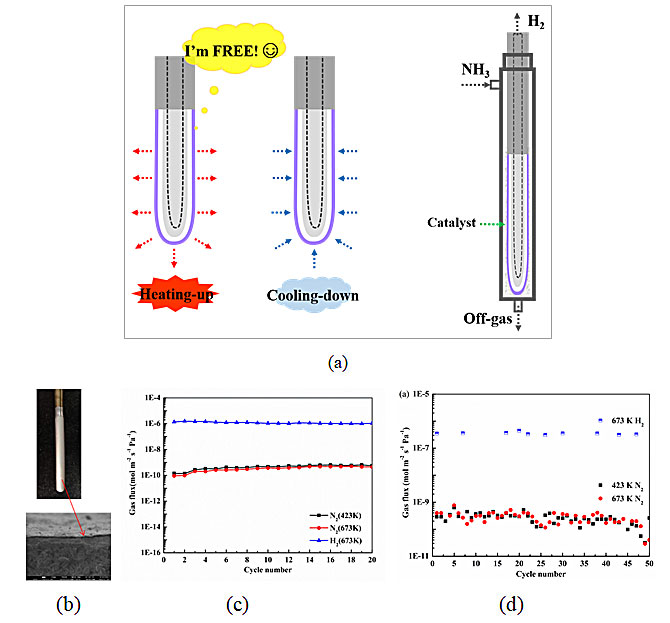

另外,针对燃料电池氢源技术快速响应的需求,需要进一步开发高透氢性能和高稳定性的钯复合膜。针对这些难题,大连化学物理研究的李慧研究员首次提出指型加空隙结构的不锈钢钯复合膜新设计(图1a-b)。将不锈钢底膜用MnCO3/溶胶凝胶修饰后采用化学镀制备钯膜,均匀光滑的修饰层保证了钯复合膜的制备质量和重复性,而且MnCO3加热后分解产生1 mm的空隙,保证在快速升降温过程中金属钯膜的自由伸缩,避免不锈钢基底与金属钯膜接触造成膜结构的破坏,克服高性能不锈钢钯复合膜难以制备和稳定性差的关键问题。另外空隙结构显著降低了多孔载体的渗透阻力,透氢速率达到2.1×10-6mol/m2.s.Pa,透氢选择性达到16,000。

分别采用不锈钢负载纯钯膜(厚度5 μm)和PdAg10wt.%合金膜(厚度8 μm)在模拟燃料电池使用条件下进行了20和50个快速升降温循环测试,最高升温速度达到10 K/min,经过20和50个循环后,纯钯膜和钯银膜的透氢性能均保持不变,选择性依然良好(图1c-d),满足燃料电池氢源快速升降温的要求。另外,该PdAg10wt.%合金膜(厚度8 μm)在623-673 K和氢气气氛下实现2000 h的连续稳定运行,表现了优良的长期稳定性。该空隙结构能应用于陶瓷及不锈钢等多种基底。

图1. (a) 指型和空隙结构钯复合膜和氨分解膜反应器示意图, (b) 不锈钢钯膜的横截面扫描电镜图,(c)有效长度为15 cm的不锈钢负载纯钯膜(5 μm)和(d)不锈钢负载Pd90Ag10wt.%合金膜(8 μm)的快速升降温循环试验(423 K-673 K, ΔP = 1 bar)

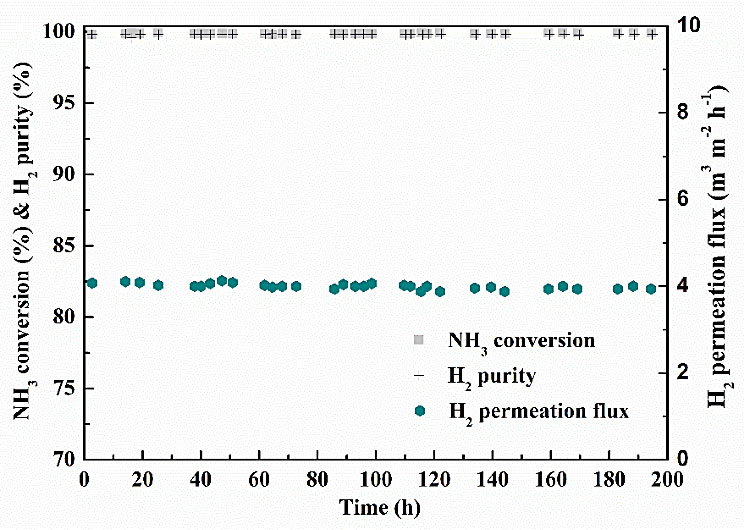

将高性能指型不锈钢钯复合膜与柳林副研究员提供的高效氨分解催化剂Ru/MgO相结合形成膜反应器,将氨分解完全分解温度从文献中的748 K以上降低到673 K(氨分解转化率99.8%),且实现200 h连续稳定运行(图2),具备一定的车载应用潜力。

图2. 氨分解钯膜反应器在673 K下200 h长期稳定性实验

本文第一作者是大连化学物理研究所的硕士研究生刘金霞(已毕业),鞠晓花是本文共同一作。相关研究工作得到中科院百人计划、国家自然科学基金、科技部重点领域创新团队和中科院卢嘉锡国际团队项目的支持。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

High performance stainless-steel supported Pd membranes with a finger-like and gap structure and its application in NH3 decomposition membrane reactor

Jinxia Liu, Xiaohua Ju, Chunhua Tang, Lin Liu, Hui Li, Ping Chen

Chem. Eng. J, 2020, DOI: 10.1016/j.cej.2020.124245

李慧研究员简介

中科院大连化学物理研究所研究员,博导,中科院“百人计划”(结题优秀),大连化物所“张大煜青年学者”,“兴辽英才计划”青年拔尖人才,中国可再生能源学会氢能专委会委员。主要研究方向是钯膜纯化材料在燃料电池氢源及规模化氢气提纯等方面的应用,开发多项钯复合膜制备关键技术,作为项目负责人主持科技项目10项,包括重大专项及GF创新基金重点项目等,并参与国家863、欧盟第六框架和第七框架研究等多个项目,首次实现其在超纯氢气纯化领域的工业规模示范(800 Nm3/h)和甲烷重整钯膜反应器用于NGCC的规模示范。入选中国科学院卢嘉锡国际团队和科技部重点领域创新团队。受邀撰写3篇综述文章(J. Mater. Chem. A和Chem. Eng. Sci.等),为Woodhead Publishing (伍德海德出版社)撰写英文专著的1个章节,在J. Mater. Chem. A、J. Membr. Sci. 等核心科技刊物发表论文20余篇,申请专利16项。

依托大连化物所张家港产研院参与苏州市氢能产业创新中心建设,担任氢气纯化中心负责人,承担平台建设及产业示范项目。率先建成规模化(MW级)不锈钢钯复合膜产线,实现甲醇重整、钯膜纯化与氢氧燃料电池的10 kw系统集成测试,并与等多家知名企业开展合作,瞄准氢能重卡、液态阳光加氢站、移动发电以及基站备用电源等氢能核心领域的产业化示范和应用。

柳林研究员简介

柳林,中科院大连化物所副研究员,硕士生导师。2001年于北京大学化学与分子工程学院获得本科学位,2007年于中科院大连化物所获得博士学位。2007年进入大连化物所工作。目前主要开展功能无机纳米材料可控合成及其催化应用研究。至目前为止,在Applied Catalysis B、ChemCatChem、Carbon、Chem Commun 等发表论文40余篇,申请国家发明专利20余项,参与国家科技部和国家自然科学基金委资助的项目5项。

0

0