近年来,随着石墨烯的研究及应用成为热点,石墨烯产品开始逐渐进入人们的生活中,包括电池、手机导热材料、医疗器械等。然而,潜在的巨大使用量使得石墨烯材料最终不可避免地被排放到环境中,引起越来越多对于石墨烯材料的生物安全性及环境风险的关注。

对石墨烯的检测及追踪方法是其环境风险与安全性评估中的重要一环。但是,作为一种碳纳米材料,由于无所不在的含碳基质的背景干扰,石墨烯在环境介质及生物体内的检测和定量一直极为困难。现有的定量方法主要局限于对石墨烯进行化学标记(如放射性同位素标记或金属标记)后进行测定。但是,这类方法通常修饰较为复杂,修饰试剂昂贵,且存在修饰过程改变材料理化性质的可能,不利于方法的应用推广。

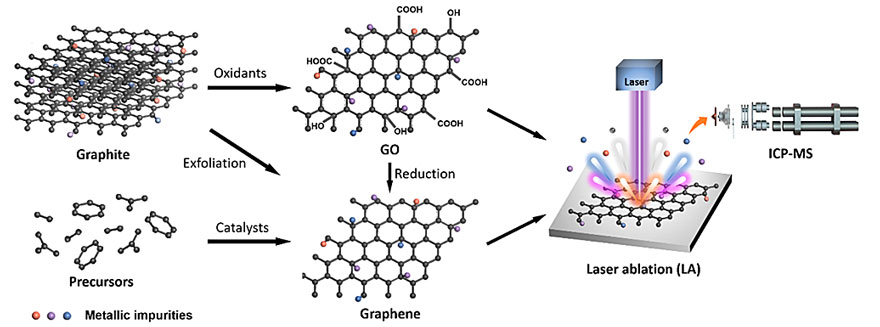

中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室建立了一种“无标记”方法用于石墨烯材料的定量检测与原位质谱成像。由于原料残留或合成工艺的引入(如催化剂),石墨烯材料通常含有一些不能完全去除的金属杂质。该方法巧妙地利用石墨烯材料中固有的金属杂质作为内在标记物,利用ICP-MS及LA-ICP-MS可以快速实现石墨烯在复杂介质中的灵敏定量检测及原位质谱成像。与传统标记法相比,该方法极为简单易行,成本低廉,且避免了化学标记可能导致的材料性质改变及不确定性。

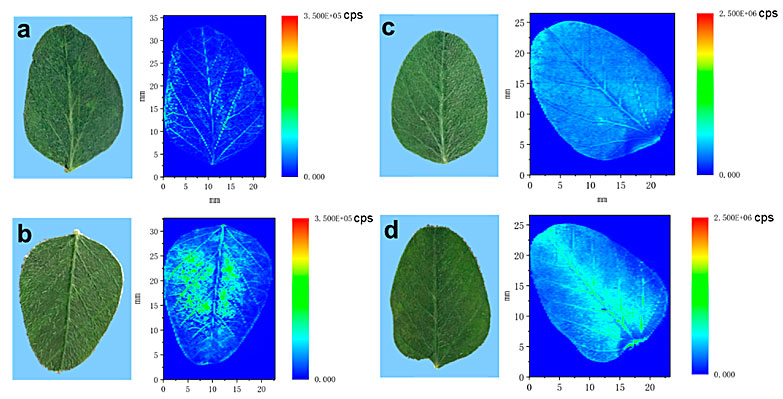

研究人员发现商品化石墨烯及氧化石墨烯均含有一定量的金属杂质,根据厂家及合成方法的不同,其金属含量及种类亦不同。这些金属杂质在不同环境介质(水、腐殖酸、植物提取液)中均具有良好的稳定性,能够满足作为定量标记物的要求。他们将该方法用于检测石墨烯和氧化石墨烯在大豆苗植物中的吸收与分布,并结合激光剥蚀电感耦合等离子体质谱技术(LA-ICP-MS)得到了石墨烯材料在植物中的原位分布成像。研究发现氧化石墨烯比石墨烯表现出更高的植物吸收率及迁移率,表明亲水性更好的氧化石墨烯更易进入植物并在其内部迁移。但暴露浓度过高时,材料会过量聚集于植物根部而堵塞植物筛管,反而会阻碍材料从根部的向上迁移。此外,两种材料在植物中的分布也存在一定差异,氧化石墨烯更集中聚集在大豆苗叶片主叶脉附近且扩散更加均匀。

这一成果近期发表在Analytical Chemistry 上,文章的通讯作者为中科院生态环境研究中心刘倩研究员和中科院大学何裕建教授,第一作者为中科院生态环境研究中心联合培养博士生张托雅。

这一工作得到了国家自然科学基金及中科院等项目支持。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Metallic Fingerprints of Carbon: Label-Free Tracking and Imaging of Graphene in Plants

Tuoya Zhang, Qian Liu*, Weichao Wang, Xiu Huang, Dingyi Wang, Yujian He*, Jiyan Liu, Guibin Jiang

Anal. Chem., 2020, 92, 1948-1955, DOI: 10.1021/acs.analchem.9b04262

0

0