质子交换膜燃料电池(PEMFC)产业化的一大主要限制因素在于其阴极极氧还原反应(ORR)缓慢的动力学。目前,ORR需要大量的贵金属(Pt及其合金)作为催化剂,极大的提高了PEMFC的成本。因此亟须开发高效且稳定的非贵金属氧还原催化剂。单原子Fe-N-C催化剂是迄今为止酸性介质中活性最好的非贵金属氧还原催化剂。高温热解是合成高活性Fe-N-C催化剂必不可少的步骤,但Fe、N、C前驱体在热解过程中转化为Fe1-N4活性位点的过程仍不清楚。这一活性位形成机理的欠缺为精确构建合成条件—活性位结构之间的联系增加了难度,使得目前改进Fe-N-C催化剂的性能主要依赖试错法和穷举法。

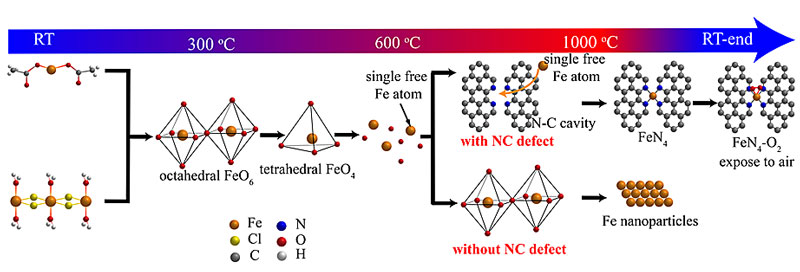

近日,美国东北大学的贾晴鹰和阿贡国家实验室的Deborah J. Myers等人合作,通过X射线吸收光谱原位跟踪高温热解过程中活性中心Fe原子几何及电子结构随温度的变化,揭示了从Fe前驱体(Fe化合物)到Fe1-N4活性位的转变过程。研究表明,Fe前驱体在300 ℃以下转变为Fe氧化物,然后在600 ℃以下通过晶体-熔体转变形成四面体Fe1(II)-O4。在600 ℃以上,Fe1(II)-O4释放单个Fe原子扩散到N掺杂的碳缺陷中形成活性位点Fe1(II)-N4。在此基础上,作者提出一种新型的非接触式高温热解法(non-contact pyrolysis),其中金属与氮掺杂的碳(N-C)基底没有直接物理接触,高温时气态金属通过气相金属单原子迁移机制被氮缺陷位捕获形成活性位。初步实验结果表明该方法制备的Fe-N-C催化剂在PEMFC中的ORR活性可以与传统方法制备的催化剂相媲美。

该工作揭示了在高温热解过程中Fe、N、C前驱体转化为Fe1-N4活性位点的过程,为高活性M-N-C催化剂的设计与合成提供理论指导。

这一成果近期发表在Journal of the American Chemical Society 上,文章的第一作者是李景坤博士,通讯作者为美国阿贡国家实验室的Deborah J. Myers博士和美国东北大学的贾晴鹰博士。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Evolution Pathway from Iron Compounds to Fe1(II)–N4 Sites through Gas-Phase Iron during Pyrolysis

Jingkun Li, Li Jiao, Evan Wegener, Lynne Larochelle Richard, Ershuai Liu, Andrea Zitolo, Moulay Tahar Sougrati, Sanjeev Mukerjee, Zipeng Zhao, Yu Huang, Fan Yang, Sichen Zhong, Hui Xu, A. Jeremy Kropf, Frédéric Jaouen, Deborah J. Myers*, Qingying Jia*

J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 1417-1423, DOI:10.1021/jacs.9b11197

科研思路分析

Q:这项研究的最初目的是什么?或者说想法是怎么产生的?

A:我们对这个研究项目的兴趣在于填补Fe-N-C催化剂在高温热解过程中从前驱体转化Fe1-N4活性位点的过程这一空白,进而对单原子M-N-C催化剂的合成工艺进行优化。

Q:在研究中过程中遇到的最大挑战在哪里?

A:最大的挑战在于提出高温时从Fe1(II)-O4到Fe1(II)-N4的转变机理,并设计实验验证这一机理。

Q:本项研究成果最有可能的重要应用有哪些?哪些领域的企业或研究机构最有可能从本项成果中获得帮助?

A:本项研究成果对高性能单原子M-N-C催化剂合成有着重要的理论指导意义,对新能源尤其是燃料电池产业有一定的帮助。

0

0