注:文末有研究团队简介及本文作者科研思路分析

醛的烯丙基化反应已成为合成高烯丙醇类化合物的不可或缺的方法,其中通过1,3-丁二烯这一极为丰富的石油化工原料做底物来构建这类化合物尤其受到研究者们的广泛关注。Krische等人发展的金属铱或钌催化的醇与1,3-丁二烯的借氢偶联反应是构建该类化合物的高效方法之一。早在1994年,日本北海道大学的Mori教授首次报道了镍催化下以硅烷为还原剂的羰基与1,3-二烯发生分子内的还原偶联反应得到环化的高烯丙醇类化合物(图1)。之后,Tamaru等人则以BEt3作为还原剂实现1,3-二烯与醛的分子间还原偶联用于合成高高烯丙基醇;周其林和Sato分别独立报道了镍催化的1,3-二烯与醛的不对称还原偶联反应。在所以这些反应中,反应都是以直链选择性得到高烯丙醇或高高烯丙醇类产物。在这些反应中,产物的直链选择性源自于Ni(0)-介导的醛与1,3-二烯经氧化偶联过程产生的可分离的π-烯丙基氧杂镍中间体。在文献中,镍催化的醛与1,3-二烯的还原偶联反应,还没有支链选择性反应的报道。

图1. 研究背景

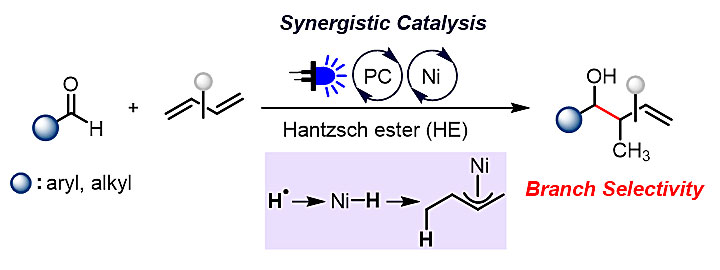

近期,中国科学院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验室夏纪宝研究员(点击查看介绍)课题组首次在可见光光致氧化还原/镍协同催化下实现了醛与1,3-二烯的支链选择性还原偶联。该反应的研究策略是通过可见光光致氧化还原产生镍−氢物种,镍−氢物种插入1,3-丁二烯形成的π-烯丙基镍中间体与醛经Zimmerman−Traxler过渡态发生反应,实现反应支链选择性的控制。

图2. 研究策略

作者通过对光敏剂、镍催化剂、配体、有机碱、不同取代基的Hantzsch酯(HE)、溶剂等条件进行了大量筛选,最终确定了反应的最优条件:在可见光的照射下,Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6作光敏剂、NiCl2•6H2O作催化剂、5,5’-二甲基-2,2’-联吡啶作配体,加入无取代基的HE和催化量的iPr2NEt,室温下即可以简便高效的生成高支链选择性的产物。在此基础上,作者考察了该转化的适用性(图3)。以含有不同位置给电子基团的芳香醛、含有萘、呋喃、吡咯等杂环的醛或末端带有多种取代基的脂肪醛为底物,均能以较高的收率得到目标化合物。值得注意的是,当使用空间位阻较大的2,4,6-三甲基苯甲醛和带有活泼氢的邻羟基苯甲醛作底物时,产物的dr值发生逆转,主要的非对映异构体构型为anti。随后,作者考察了工业原料异戊二烯的转化,其可与苯甲醛在C2和C3位偶联以中等收率分别得到29和30,并具有支链选择性。为了进一步证明该反应的实用性,作者将其用于天然产物和含有醛基的复杂分子,如将1,3-丁二烯与天然产物香茅醛或柑青醛偶联分别得到了32和33为非对映异构体混合物。此外,糖基(双丙酮叉-D-葡萄糖)也可以耐受该还原偶联反应。

图3. 可见光/镍协同催化下醛与1,3-二烯的还原偶联反应

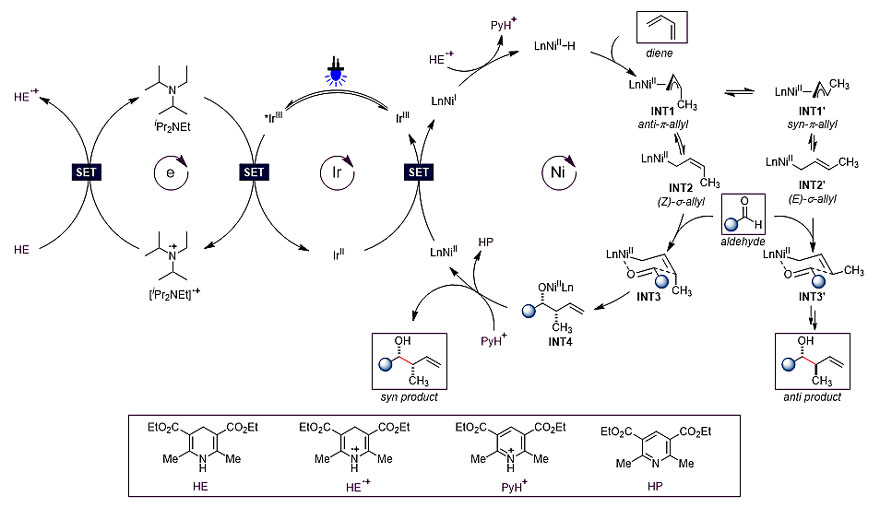

根据控制实验的结果,作者排除了反应中酰基自由基参与的可能,认为设想中的π-烯丙基镍中间体与醛经Zimmerman−Traxler过渡态的反应途径可能是合理的。反应所需催化量的iPr2NEt可能在HE和光敏剂中扮演了电子梭的角色。在此基础上,作者提出了可能的反应机理(图4):可见光照射下光敏剂跃迁为激发态,随后与iPr2NEt作用经SET过程生成[iPr2NEt]•+。接着[iPr2NEt]•+从HE处攫取电子重新生成iPr2NEt及HE•+。与此同时,二价镍经SET过程被还原至一价镍中间体,随后HE•+中的氢自由基被一价镍捕获生成镍氢物种和PyH+。镍−氢物种与1,3-丁二烯动力学倾向的s-cis构象异构体通过加氢金属化生成anti-INT1。后者可以经异构化随即生成INT2。通过之前的底物拓展,作者发现几乎所有产物都以罕见的syn-非对映选择性为主。根据相关文献报道,作者认为机理中的Zimmerman−Traxler过渡态INT3在控制syn构型中起到了关键作用。进而,顺式构型的INT4在PyH+的作用下完成质子化过程得到最终产物。而另一方面,产物中次要的anti构型可能来源于另一反应途径生成的过渡态INT3’。针对产物syn-非对映选择性这一问题,作者给出的解释是,在过渡态INT3中,末端的巴豆甲基位于构象的直立键可以最大程度的降低其与醛取代基的gauche相互作用,这可能导致反应更加倾向于更加稳定的过渡态INT3,最终导致syn-非对映选择性。

图4. 可能的反应机理

这一成果近期发表在ACS Catalysis上,文章第一作者为中国科学院兰州化学物理研究所2018级博士研究生李彦霖。该研究工作得到国家自然科学基金、江苏省自然科学基金的经费资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Photoredox Ni-Catalyzed Branch-Selective Reductive Coupling of Aldehydes with 1,3-Dienes

Yan-Lin Li, Wen-Duo Li, Zheng-Yang Gu, Jie Chen, Ji-Bao Xia

ACS Catal., 2020, 10, 1528−1534, DOI: 10.1021/acscatal.9b05137

夏纪宝博士简介

夏纪宝,中国科学院兰州化学物理研究所,中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院,研究员,博士生导师。2005年于山东师范大学取得学士学位,2010年于中国科学院上海有机化学研究所取得博士学位(导师:游书力 研究员),2010年到2015年在美国得州大学西南医学中心进行博士后研究(导师:Professor Chuo Chen)。2015年加入中国科学院兰州化学物理研究所、中国科学院兰州化学物理研究所苏州研究院开展独立研究工作。获中科院“百人计划”资助,Thieme Chemistry Journals Award。研究领域为羰基合成与催化转化,针对碳一(C1)分子和惰性化学键(C−H & C−N)的活化与转化,发展高效的催化方法实现羰基化合物的合成与催化转化。

https://www.x-mol.com/groups/jibaoxia

科研思路分析

Q:这项研究最初是什么目的?或者说想法是怎么产生的?

A:我们课题组隶属于羰基合成与选择氧化国家重点实验室,我们的研究兴趣在于设计发展新型高效的催化体系实现一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等C1分子及其他含羰分子催化转化研究。醛和1,3-丁二烯作为基础化工原料,丰富易得,是理想的用于制备高附加值化学品的原材料,因此发展高效、高原子经济性的催化转化具有重要的意义。高烯丙醇是一类重要的分子骨架,广泛存在于天然产物及药物分子中。这类化合物的传统合成方法大多通过羰基分子与烯丙基有机金属试剂或烯丙基卤代物的加成来实现,这类方法虽然应用广泛,但往往存在着安全性,经济性及需要底物预制等问题。镍催化下醛与1,3-二烯的还原偶联反应存在两个主要问题:一是该镍催化体系下未能实现反应的支链选择性,二是大多数研究需要高毒性、易燃的有机硼、锌试剂作还原剂。针对这些问题,我们设计了这个研究工作,期望在可见光与镍协同催化下,使用安全可回收的Hantzsch酯作氢源,在合适的条件下实现这类反应支链选择性的突破。

Q:研究过程中遇到哪些挑战?或者说还存在哪些问题?

A:该研究的挑战主要有三点。一是镍催化体系下反应的dr值较低。二是我们的反应还没有实现好的对映选择性控制效果。三是我们最感兴趣的甲醛与1,3-二烯的反应目前还没有实现。我们团队目前在这个领域仍然在继续努力,希望解决这些问题。

Q:该研究成果可能有哪些重要的应用?哪些领域的企业或研究机构可能从该成果中获得帮助?

A:高烯丙醇是一类重要的分子骨架,广泛存在于天然产物及药物分子中。镍催化下醛与1,3-二烯的还原偶联反应在近几十年来同样得到了广泛的应用。我们的策略对“老反应”注入了新的活力,对高烯丙醇类药物骨架的合成提供了新的思路。

0

0