在智能穿戴领域,保持“不凉”本身也许就是一种成功。对智能眼镜而言更是如此。

即便科技巨头和创业公司们已经做出了不少产品,但说起智能眼镜产品,我们首先会想到的依然是那位叫做 Google Glass 的壮士——它的失败既是每位智能眼镜后来者可以学习的宝贵经验,又是这个行业上空久久不散的阴云般的诅咒。

英特尔就成为了这么一位“后来者”。

先有眼镜,再有智能

英特尔 Vaunt 最大的亮点也许在于它所“扔掉”的部分。

它没有科幻味十足的发光 LCD 显示屏,没有奇怪的镜框支架、麦克风或扬声器,也没有任何需要你按动或触摸的操控区域,更没有让人望而生畏、高呼侵害隐私的微型摄像头。

和一般人观念中的“智能眼镜”相比,Vaunt 几乎可以说是一无所有,乍看上去,没有任何多余硬件的它在外观上和我们日常所佩戴的黑框眼镜没有任何区别。但它的确是一款货真价实的智能眼镜。戴上 Vaunt 之后我们就会发现,右眼镜片上似乎有一块指甲盖大小的显示内容,但这部分显示区域其实并不在镜片上。借助视网膜投影技术,Vaunt 采用了直接向佩戴者视网膜进行投射的方式进行成像。

这种技术的优势在于,除了镜片上一个时不时微微闪烁的小红点,旁人很难察觉到佩戴者正在浏览的信息内容,甚至没有人会觉得这个朴素的黑框眼镜与“智能”有任何关系。

和五年前的 Google Glass 一样,英特尔 Vaunt 最初也计划向开发者推出早期预览版本,但二者的初衷却大有不同——和彼时 Google Glass 天花乱坠的宣传不同,英特尔仅仅是希望借开发者的力量将 Vaunt 尽力打造成一款“具备生活气息”的眼镜。

有人说这是看上去最“正常”的智能眼镜

“先有眼镜,再有智能”,说的应该就是英特尔对 Vaunt 的定位和期许。毕竟我们生活在一个手表可以打电话、衣服能够控制音乐播放的时代,所有的科技产品都想在有限的空间内塞下尽可能多的功能和特性。Vaunt 的出现似乎第一次让人们意识到了 Google Glass 失败背后的诸多因素之一——不必要的“堆砌”。

我们的鼻梁还承受不了那么多重量,但 Vaunt 所做的也远远不只是“减法”这么简单。

用视网膜当显示器,Vaunt 有四大优势

不难看出,Vaunt 的核心理念在于,借助一款看似平淡无奇的眼镜,在我们的视线上方叠加一层展示各种平行显示(HUD,又叫抬头显示)信息的图像区域即可。它借助蓝牙与手机相连,可用来即时阅读信息、跟随地图定位导航或查看应用通知。

即便是这样的信息量,对一块可用显示面积不足表盘大小的眼镜镜片来说也十分庞杂了,但英特尔借助上面提到的视网膜投射技术解决了显示面积的问题。

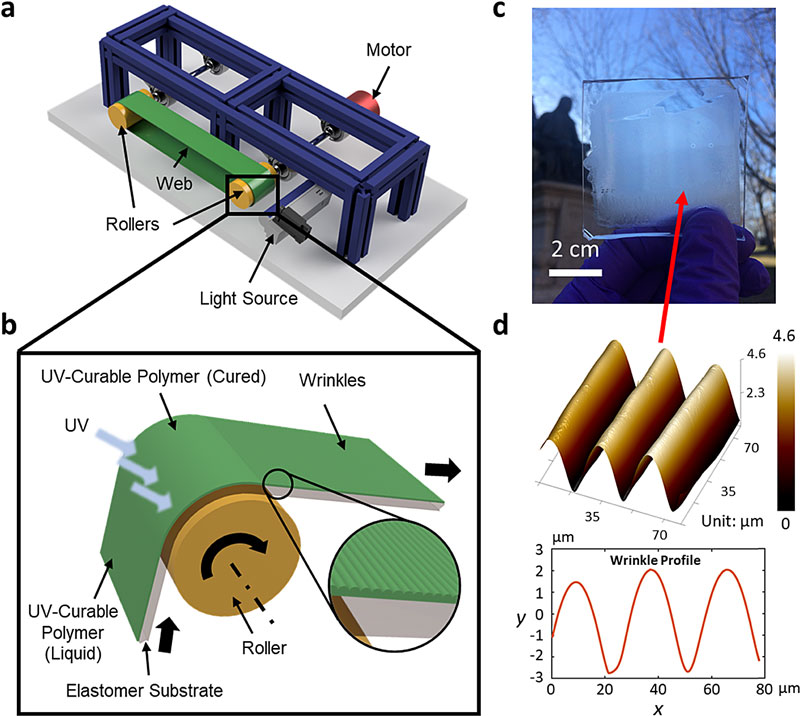

具体而言,在 Vaunt 的右侧眼镜架上配备有一个 VCSEL 激光发射器(又名垂直腔面发射激光器),佩戴者所看到的内容实际上都是从这个发射器上以激光的方式发射到镜片上,然后再通过镜片上一块大小为 400x150 像素的全息反射器将激光成像投射进入眼球,直接在佩戴者的视网膜上进行显示。

位于右侧镜架的 VCSEL 激光发射器

和那些使用镜片作为信息显示器的智能眼镜不同,Vaunt 的视网膜投射显示效果非常自然:当我们将视线对准眼前的道路时,文字导航提示就像凭空飘浮一般出现在视野当中;而当我们将视线从全息反射器区域移开,叠加在视网膜上的激光成像也就随即消失了。借助左侧眼镜架中的传感器,我们还能通过简单的侧头、点头等姿势来对画面内容进行操作(比如清除通知)。

0

0