以智能电网为代表的大规模储能装置的应用对储能电池的循环寿命、功率密度、成本、安全性等提出了更高的要求。室温二次镁基电池是一类以金属镁为负极的电化学储能体系,具有地壳储量丰富、成本低(金属镁的价格不足金属锂价格的5%)、体积比容量大(3833 mAh/cm3)、电化学循环过程中无枝晶生成等优势。镁离子的理论还原电位只比锂离子高0.6 V左右,只要采用适配的正极结构框架,镁基电池仍可维持与锂离子电池相当的能量密度。而且,稳定的镁离子可逆沉积/剥离有助于抑制负极端体积膨胀、减少电解液消耗,显著改善镁基电池的循环寿命和功率密度。因此,镁基电池可在不牺牲能量密度的前提下全面满足下一代储能体系的指标要求。

然而,缓慢的镁离子晶格内迁移和无机框架低理论容量等缺点仍然限制着镁电池的广泛应用。锂镁双盐电解质体系通过占据主导的锂离子代替镁离子嵌入正极晶格可实现正极端动力学的激活,同时不牺牲镁金属负极端循环过程的稳定性,规避了镁离子动力学性能差的缺点,极大拓展了镁电池正极材料的选择范围。近日,中国科学院上海硅酸盐研究所的李驰麟研究员(点击查看介绍)带领的团队提出了一类双盐电解质激活的多电子反应的有机镁电池,其正极采用绿色可再生的玫瑰红酸盐(如Na2C6O6)。相关成果发表在美国化学会旗下著名刊物ACS Nano 上。

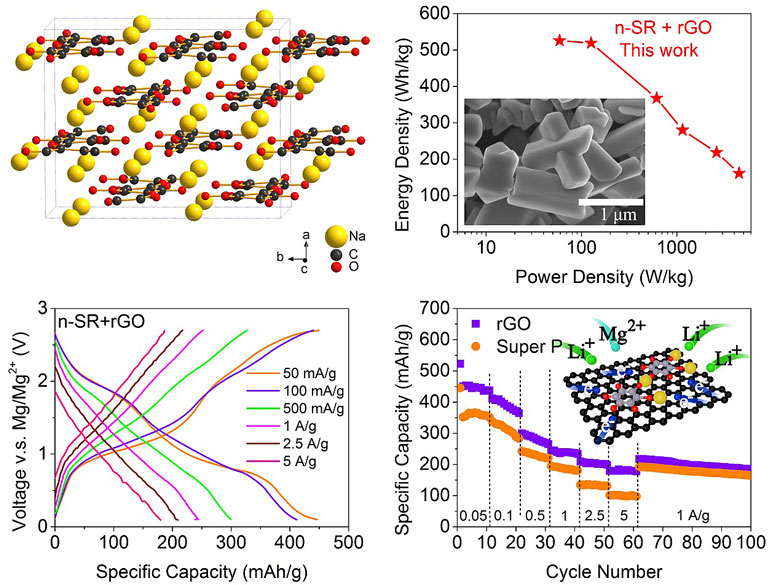

纳米结构的有机体系以高密度的羰基(C=O)作为氧化还原反应位点,可实现高达350-400 mAh/g的可逆容量(三电子转移),通过还原氧化石墨烯(RGO)配线可进一步实现高倍率的电化学性能,其在2.5 A/g (5 C)和5 A/g (10 C)电流密度下的容量仍可分别维持在200和175 mAh/g,高倍率的性能也受益于大电流和长循环条件下镁负极仍无枝晶形成。这一优异性能受益于锂在Na2C6O6中的高本征扩散系数(10-12-10-11cm2/s)和大于60%的赝电容贡献,更牢固的非锂钉扎效应(通过Na-O-C和Mg-O-C实现)可抑制晶粒中C6O6层的剥落,实现长达至少600次的充放电循环。这种有机镁电池正极活性物质的能量密度可超过500 Wh/kg,可容忍超过4000 W/kg的功率密度,性能超过了基于无机结构的高电位嵌入正极材料的水平。

图1. 锂镁双盐电解质激活、基于纳米结构玫瑰红酸盐的大容量有机镁电池

该团队长期致力于镁基电池动力学改善策略的研究,前期已开发出阴离子嵌入激活、反应中心外露的镁氟化石墨烯电池(Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 6519),基于大容量多硫化物转换反应的双盐镁基电池(Adv Funct Mater., 2015, 25, 7300),提出实现大倍率、长循环Mg-S电池的途径(Adv Mater., 2018, 30, 1704166)。该研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院百人计划和上海千人计划等项目的资助和支持。

该论文作者为:Jing Tian, Dunping Cao, Xuejun Zhou, Jiulin Hu, Minsong Huang and Chilin Li

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

High-Capacity Mg–Organic Batteries Based on Nanostructured Rhodizonate Salts Activated by Mg–Li Dual-Salt Electrolyte

ACS Nano, 2018, 12, 3424, DOI: 10.1021/acsnano.7b09177

导师介绍

李驰麟

http://www.x-mol.com/university/faculty/16251

0

0