钛基材料在光催化制氢方面常常表现出优异的特性。从19世纪70年代以来,Fujishima and Honda在二氧化钛光催化产氢方面做出了杰出贡献。近年来报道了很多关于二氧化钛光催化制氢的工作。但是,基于二氧化钛开发的光催化剂往往受到只能吸收紫外光,或者分子结构不明确的限制,阻碍了对其的进一步研究。同时,钛-氧簇(TOC)应用于光催化制氢领域的研究近几年也屡有报道,但这类材料同样受限于紫外光吸收。具有明确结构的钛基络合物是目前光催化制氢研究的热点,其制氢机理已在分子水平上得到了很好的研究,但均相体系仍存在稳定性低、紫外光谱吸收以及难以回收再利用的问题。近期,研究人员对使用钛基金属有机框架(MOF)进行光催化制氢及相关反应表现出了浓厚的兴趣。然而,作为光敏剂,Ti-MOF摩尔吸光系数低、HOMO-LUMO间隙宽和相对短的激发态寿命的缺陷限制了它的发展。

图1. Ti3-BPDC-Ir光催化产氢示意图

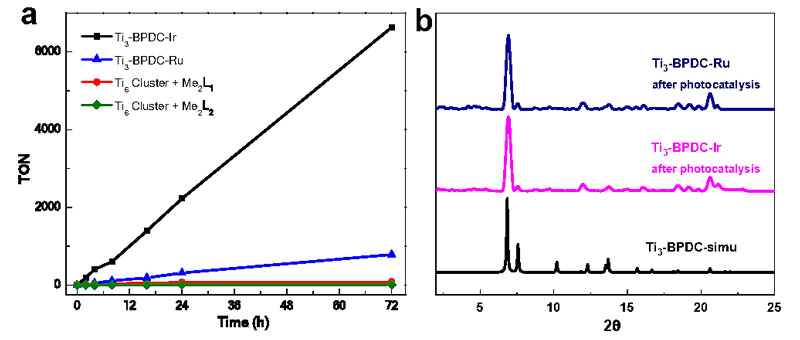

芝加哥大学化学系林文斌教授(点击查看介绍)课题组最早以MOF为平台来研究人工光合作用(J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 13445-13454; Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 5982-5993)。为了解决这一问题,最近,他们对采用MOF作为催化剂的载体构建进行了研究。主要通过向Ti3-BPDC骨架(BPDC =联苯-4,4-二羧酸)掺杂[Ir(ppy)2(dcbpy)]Cl或[Ru(bpy)2(dcbpy)]Cl2(bpy = 2,2-联吡啶,ppy = 2-苯基吡啶,dcbpy = 2,2-联吡啶-5,5-二羧酸)设计了两种新的钛基MOF(Ti3-BPDC-Ir和Ti3-BPDC-Ru)。光激发后的光敏剂可以将电子转移到次级结构单元(SBU)的钛氧簇上,进而发生析氢反应产生氢气。光敏配体和Ti3(OH)2 SBU的分级组装极大地提高了多电子转移的效率以及可见光催化析氢速率,Ti3-BPDC-Ir和Ti3-BPDC-Ru的产氢转化数分别为6632和786。

图2. a) 不同光催化剂催化产氢的时间跟踪曲线图,b) 反应后晶体粉末衍射图

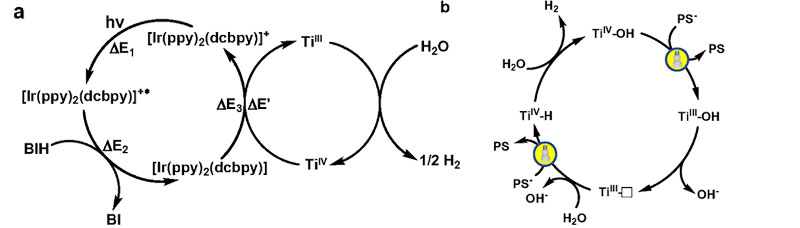

为了进一步研究反应过程的机理,研究人员针对这一结构清晰的催化剂进行了光物理和电化学研究,结果表明,光催化过程首先还原猝灭激发的光敏剂,然后电子从还原的光敏剂转移到Ti3(OH)2 SBU进行制氢,并很好地说明了两种MOF之间的催化差异。密度泛函理论计算揭示了制氢的关键步骤,即通过质子化TiIII-OH产生具有空位配位点的TiIII物种,然后进行质子耦合电子转移,得到关键的TiIV-H中间体。

图3. a) 推测的光催化循环路径,b) 钛位点具体反应路径图

该工作中,通过将[Ir(ppy)2(dcbpy)]Cl或[Ru(bpy)2(dcbpy)]Cl2衍生的二羧酸配体引入Ti-BPDC框架中,实现了高效的电子转移过程,使得制氢活性比相应的均相对照增强80倍。更值得关注的是,这一清晰的结构极大地方便了光物理、电化学和DFT的研究,发现了反应过程中BIH还原猝灭光激发光敏剂是光催化制氢的起始步骤,电子从还原的光敏剂转移到Ti3(OH)2 SBU, TiIII-OH的质子化产生具有空位配位点的TiIII物种,经过质子偶联电子转移过程以产生关键的TiIV-H中间体。相关研究为设计具有催化SBU和光敏配体的多功能钛基MOF提供了新的见解。

该工作近期发表在Journal of the American Chemical Society 上,芝加哥大学化学系的博士生宋洋和来自厦门大学化学化工学院联合培养博士李哲为文章的共同第一作者。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Titanium Hydroxide Secondary Building Units in Metal–Organic Frameworks Catalyze Hydrogen Evolution under Visible Light

Yang Song, Zhe Li, Yuanyuan Zhu, Xuanyu Feng, Justin S Chen, Michael Kaufmann, Cheng Wang, Wenbin Lin

J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 12219−12223. DOI: 10.1021/jacs.9b05964

导师介绍

林文斌,美国芝加哥大学化学系和辐射与细胞肿瘤系的James Franck讲座教授。林文斌教授在化学与生物化学及纳米医学方面有重要贡献,在包括Nat. Biomed. Eng., Nat. Chem., Nat. Catal., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. 等世界顶级杂志上发表文章350余篇,文章被广泛引用(h-index~102)。1999-2009 年度文章引用世界前十位化学家。汤森路透集团2000-2010年全球顶尖一百化学家名人堂榜单第54名。林文斌团队研发的三个抗癌药物已在进行临床试验并取得良好的初步结果。

林文斌

http://www.x-mol.com/university/faculty/1445

课题组链接

http://linlab.uchicago.edu/index.html

0

0