膜分离技术广泛应用于水净化、气体分离、生物处理和医疗应用等领域。然而,膜分离技术面临渗透性与选择性之间的“trade-off”难题,以及膜污染和高能耗等实际挑战。膜分离的主要作用机制有位阻筛分和静电排斥,膜分离技术耦合电化学可以显著提高对带电粒子的截留并缓解膜污染。中科院生态环境研究中心曲久辉院士(点击查看介绍)课题组近几年主要开展了导电膜材料与分离机制等研究,该课题组设计合成了石墨烯-碳纳米管三维全碳导电纳滤膜(GCM),发现了膜电极的电容离子会增强滤膜Donnan效应,进而提高纳滤膜截盐效率和对二价离子的选择性(J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 4737)。

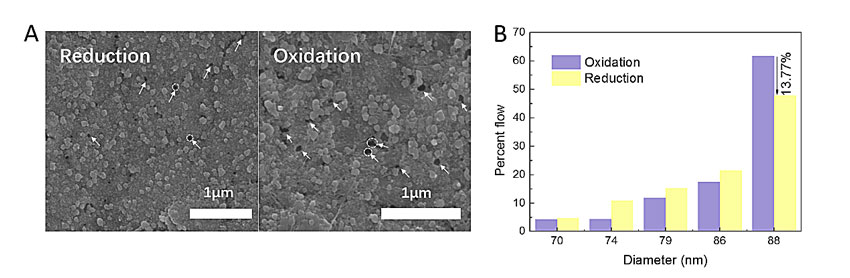

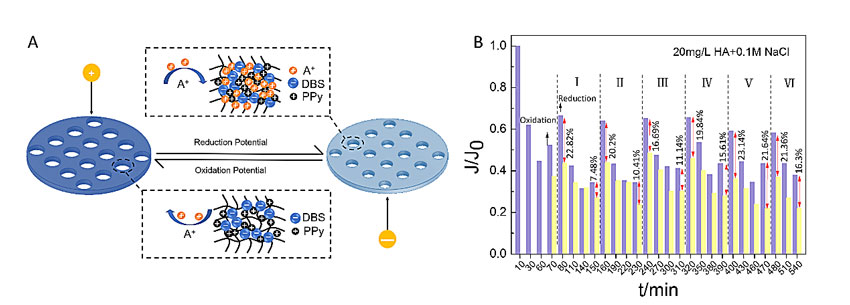

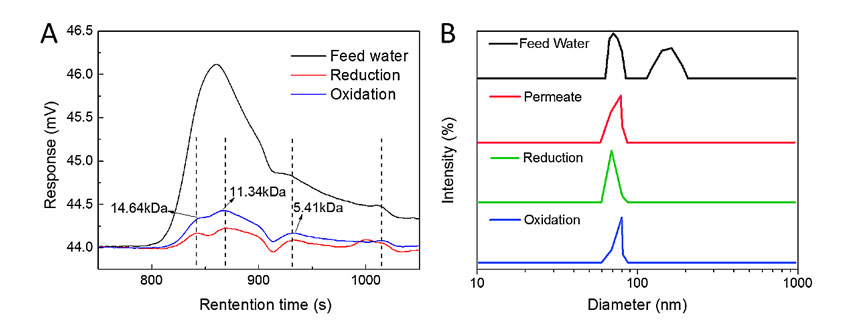

近日,该研究组在电化学调控位阻筛分作用方面取得新的进展,成功合成了聚吡咯掺杂十二烷基苯磺酸(PPy/DBS)导电膜,对滤膜分别施加氧化和还原电位即可增大和缩小膜孔径,还原后PPy/DBS导电膜的大孔径比例明显降低(图1)。研究结果表明PPy/DBS导电膜的电响应特性主要来源于水合阳离子的嵌入/脱出(图2a),这一过程引发PPy/DBS复合材料体积的增大/缩小进而导致膜孔伸缩;在膜孔伸缩过程中反冲洗滤膜可很好缓解严重的膜孔堵塞,水通量可以提高20%以上,并且在反复使用后仍能保持较好的抗污染性能(图2b)。同时,利用膜孔伸缩可以动态调整滤出液中有机物分子量分布,较小孔径的滤膜增强了位阻筛分作用,有机物在滤液中的分子量分布明显降低,实现对不同大小有机物分子的选择性分离(图3)。该研究首次报道了孔径在线可调的功能膜材料,实现了水处理中的膜污染控制和选择性膜分离,对于推动膜法水处理技术的发展具有重要的科学意义。

图1. (a)还原/氧化态聚吡咯导电膜的扫描电镜图(b)还原/氧化态聚吡咯导电膜的孔径分布

图2. (a)聚吡咯导电膜的膜孔伸缩机理与(b)膜污染控制效果

图3. 氧化态、还原态膜滤后渗透液中腐殖酸的(a)分子量分布和(b)粒径分布

研究成果近期发表于Advanced Functional Materials 上,论文的第一作者是博士生谭笑,通讯作者是中科院生态环境研究中心胡承志研究员。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Electrically Pore-Size-Tunable Polypyrrole Membrane for Antifouling and Selective Separation

Xiao Tan, Chengzhi Hu, Zongqiang Zhu, Huijuan Liu, Jiuhui Qu

Adv. Funt. Mater., 2019, 29, 1903081, DOI: 10.1002/adfm.201903081

导师介绍

曲久辉

https://www.x-mol.com/university/faculty/60742

0

0