清华新闻网9月19日电 9月12-13日,第二届“清华-麻省理工-斯坦福-伯克利”未来芯片技术研讨会在清华大学举办。围绕集成电路三维技术这一主题,来自清华大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校四所高校的学者与泛林集团、西部数据等产业界人士,共同探讨集成电路三维技术发展趋势,分享最新研究成果。本次研讨会由清华大学未来芯片技术高精尖创新中心与泛林集团联合主办。

12日上午,清华大学副校长、未来芯片技术高精尖创新中心主任尤政院士、清华大学微电子学研究所所长魏少军教授和泛林集团执行副总裁兼首席技术官理查德·戈奇奥(Richard Gottscho)分别致开幕辞。

尤政致辞

尤政表示,近年来,清华大学在集成电路技术领域开展了大量研究工作,不仅重视颠覆式理论创新及应用技术开发,也与产业界在人才培养、平台建设、科学研究等方面开展了全方位的合作。希望此次研讨会能够进一步深化清华与国际一流大学及产业界之间的交流,碰撞出更多的创新火花。

魏少军致辞

魏少军在致辞中表示,60年来,集成电路的发展超乎想象,集成电路的未来发展前景值得期待。他结合自身研究经验,分享了对此次论坛主题的理解。

理查德·戈奇奥致辞

理查德·戈奇奥从产业界视角讲述了对高校研究的认识,提出不同高校的学者应加强沟通交流。

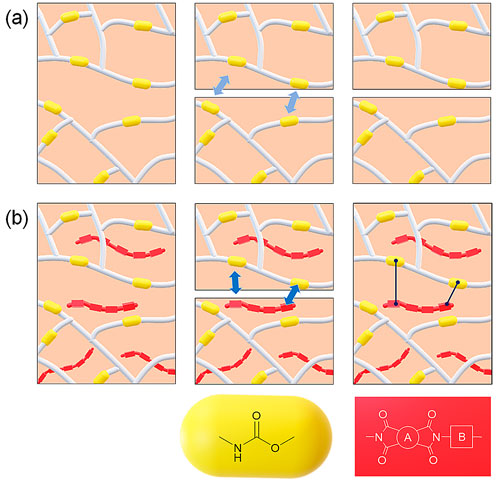

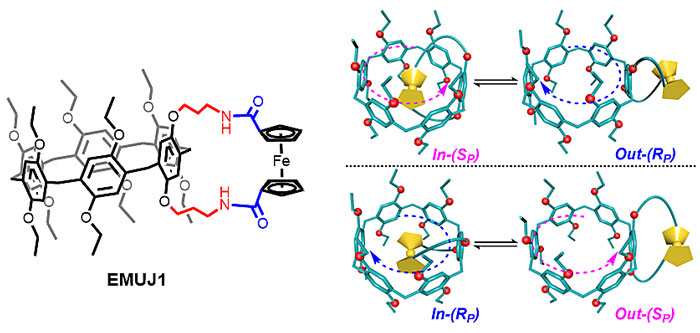

近年来,集成电路三维技术发展迅速,成为全球半导体行业的热门研究方向。随着“超越摩尔定律”时代的来临,三维集成电路在集成化、多样化方面有着显著优势。聚焦新型器件、架构、电路三大领域,与会嘉宾讨论了当下备受关注的二维材料,如铟镓砷鳍状场效应晶体管(InGaAs FinFET)、垂直纳米线金属氧化物晶体管(MOSFET)、磁性随机存储器(MRAM)、阻变存储器(RRAM)等方向的研究热点及成果;在架构方面,N3XT系统带来了性能上的显著提升;在电路方面,集成的超级电容将从根源上解决片上集成微能源问题。

研讨会现场

加州大学伯克利分校电气工程和计算机科学系教授、前台积电首席技术官胡正明(Chenming Hu)作了题为《微电子:全球性的挑战》的主题报告。他认为,随着全球人口和人均电子设备需求的持续增长,微电子新器件、新技术的发展变得越来越重要,也越来越需要化学、物理、生物、材料等基础研究的支持。

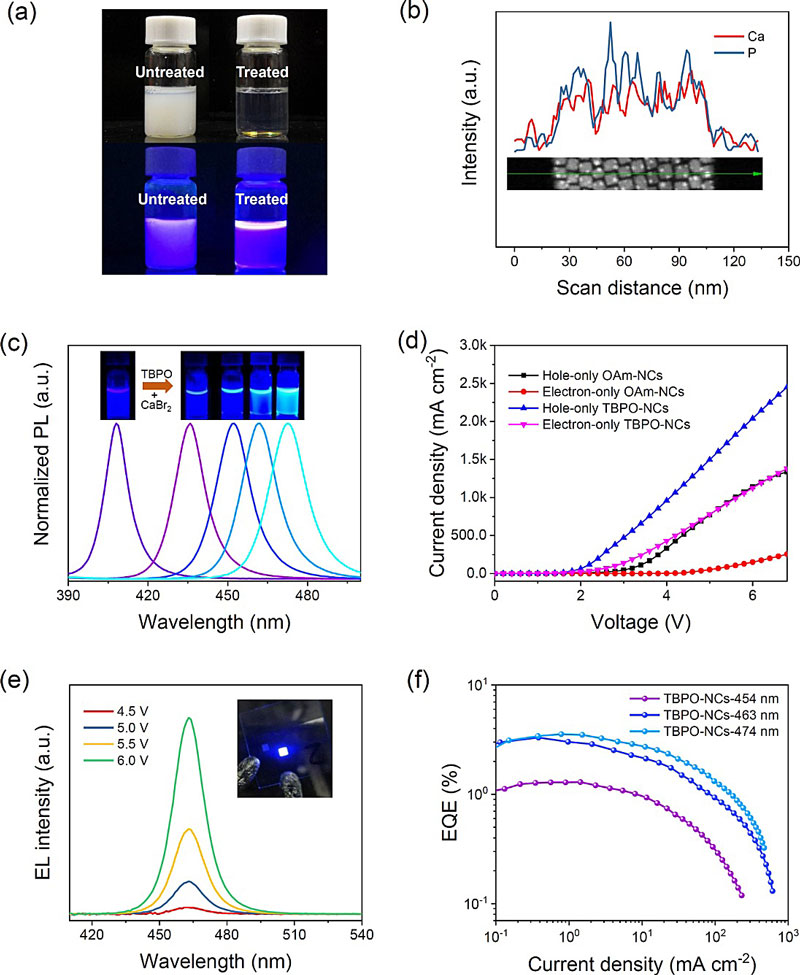

麻省理工学院电气工程系教授、纳米实验室(MIT Nano Lab)主任布洛维奇(Vladimir Bulovic)在《无处不在的活性表面》的报告中详细分析了有机发光二极管(OLED)及量子点发光二极管(QDLED)的结构、优势和发展现状。

斯坦福大学电气工程系教授、IEEE终身研究员萨拉斯瓦特(Krishna Saraswat)则以《新兴的纳电子互联技术》为题,阐述了碳纳米管和石墨烯的新型互联技术及光子互联技术,能够有效实现电子元件的高带宽、低延迟、低功耗。

胡正明、布洛维奇、萨拉斯瓦特(从左至右)分别作专题报告

在小组讨论环节,与会嘉宾围绕器件缩放、新材料的引入等话题展开精彩讨论,分析了3D集成的应用潜力、3D缩放在机器学习及AI中的应用、数字运算和模拟运算的前景等问题,探讨了学术界与工业界的关系,还为参会学生在研究方向的选择上给出建议:在从事研究工作中,不一定要选择目前的热点方向,只有选择自己真正感兴趣的方向才能保持持续的科研热情。

嘉宾讨论

参加此次研讨会的嘉宾还有麻省理工学院电气工程与计算机科学系教授、微系统实验室主任德·阿拉莫(Jesus del Alamo)、麻省理工学院电气工程和计算机科学系助理教授舒拉克(Max Shulaker),斯坦福大学电气工程与计算机科学系教授米特拉(Subhasish Mitra)、加州大学伯克利分校电气工程和计算机科学系教授博克尔(Jeffrey Bokor)、清华大学微电子学研究所任天令教授、王晓红教授、吴华强教授以及西部数据副总裁西瓦拉姆(Siva Sivaram)、泛林集团副总裁潘阳等。

与会人员合影

2017年10月,首届“清华-麻省理工-斯坦福-伯克利”未来芯片技术研讨会在美国硅谷举办。此系列技术研讨会的举办,不仅对四校之间的学术交流合作产生积极推动作用,也在半导体产业界产生了广泛的影响。

供稿:微纳电子系 编辑:华山 审核:襄楠

0

0