高传博教授简介

高传博,1981年4月生于山东泰安,2004年本科毕业于上海交通大学化学化工学院。2009年获得上海交通大学应用化学专业博士学位和瑞典斯德哥尔摩大学结构化学专业博士学位;导师为车顺爱教授和Osamu Terasaki教授。2010–2012年在美国加州大学河滨分校从事博士后研究工作;合作导师为殷亚东教授。2012年9月回国独立开展工作,任西安交通大学前沿科学技术研究院教授、课题组长。入选“西安交通大学青年拔尖人才支持计划(A类)”和唐仲英基金会“仲英青年学者”项目。

高传博教授长期从事贵金属纳米材料设计合成及其光学和催化性质的研究,在JACS、Angewandte Chemie、Chem、Chemical Science、Nano Letters、ACS Nano、Advanced Functional Materials 等国际知名学术期刊上发表研究论文55篇,其中以第一或通讯作者身份发表论文41篇(含影响因子>10期刊论文15篇),SCI引用1800余次,h指数为26。研究成果被国际光电工程学会(SPIE)、Materials Views China、《科技日报》、《中国科学报》等学术组织和媒体报道。

高传博(前排左一)课题组(2018)。图片来源:西安交通大学

下面简要介绍该高传博课题组近年来所取得的主要研究成果。

(一)贵金属纳米材料合成方法学研究

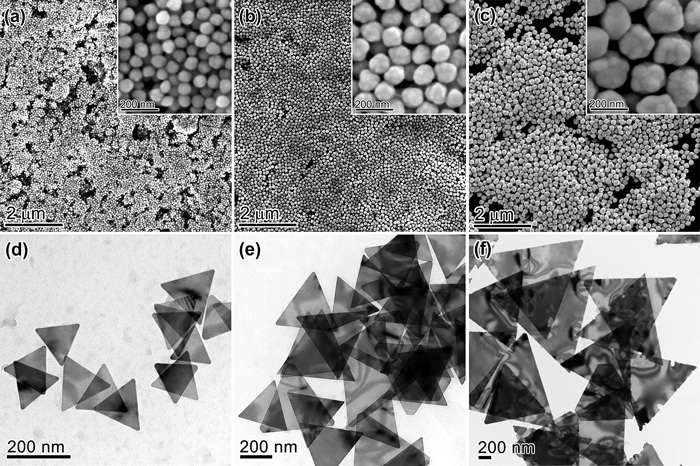

1)在贵金属纳米材料的合成中,自成核现象构成了一项重要挑战,限制了该类材料的定向合成。针对这一问题,该课题组通过在合成体系中有目的地引入配体,显著降低了贵金属盐的还原电位,从而有效抑制了自成核现象的发生,实现了多种贵金属纳米材料(如金纳米球、银纳米球、银纳米片等)的一步法、大批量、精准合成。

图1:配体作用下的贵金属纳米材料的一步法大批量精准合成。(a–c) 寸的金纳米球;(d–f) 不同尺寸的银纳米片。

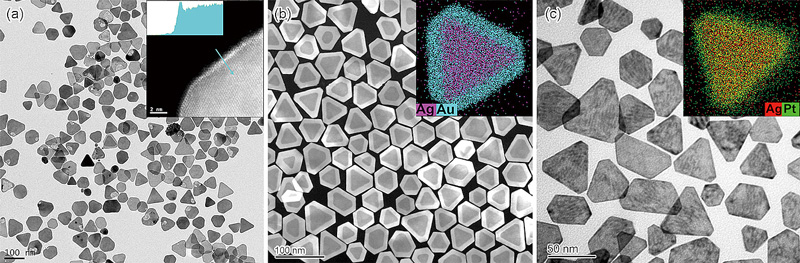

2)配体的引入还开辟了置换反应抑制的新思路。在传统双金属核壳结构的合成中,通常以贵金属为核、相对活泼的金属为壳,否则极易发生置换反应。该课题组率先通过配体的引入显著降低了贵金属盐的还原电位,有效抑制了贵金属盐与活泼金属纳米材料之间的置换反应,得到了一系列以相对活泼的金属为核、贵金属为壳的新型纳米材料(如Ag@Au和Ag@Pt纳米结构)。该策略为活泼金属纳米材料表面沉积贵金属提供了通用方法。

图2:配体作用下的置换反应的抑制及以相对活泼的金属为核、贵金属为壳的新型纳米材料。(a, b) Ag@Au纳米片;(c) Ag@Pt纳米片。

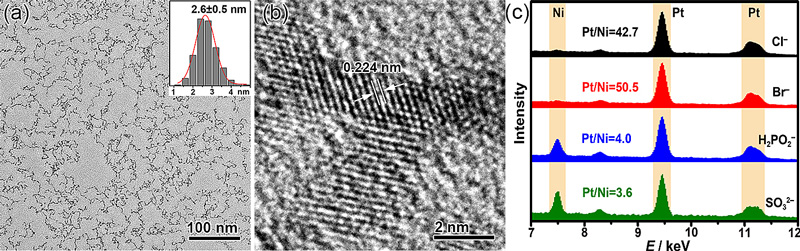

3)该课题组还发现某些配体能在贵金属纳米材料的水相合成中引入类似化学镀的机理,从而有效克服贵金属盐与非贵金属盐还原电位之间的巨大差异,实现它们的同步共还原,为形貌、组成和尺寸可控的贵金属/非贵金属合金纳米材料提供了水相合成新思路。

图3:配体作用下的超细合金纳米材料的水相合成。(a, b) Pt-Ni合金纳米线;(c) 配体在Pt-Ni共还原中的作用。

该研究方向相关论文包括:Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11678; Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 5629; J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 19706; Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 5435; Chem. Sci., 2018, 9, 398; Nanoscale, 2014, 6, 4513; Nanoscale, 2012, 4, 2875; J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3898; Langmuir, 2013, 29, 10559; Mater. Chem. Front., 2018, 2, 1328; Chem. Eur. J., 2018, 24, 19038。

(二)贵金属表面等离子体共振性质及分子检测研究

金、银等贵金属具有可见光范围的表面等离子体共振性质,在分子检测领域具有重要的应用价值。

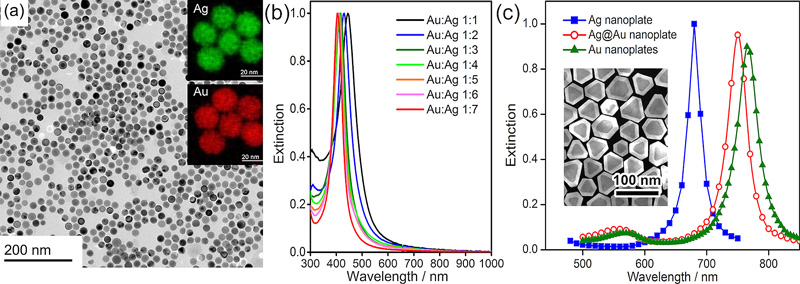

1)对于单一的金、银贵金属纳米材料,其光学活性和化学稳定性通常是“鱼和熊掌不可兼得”的关系,制约了该类材料的应用。该课题组通过金银合金化和各向异性核壳结构的设计,实现了兼具银光学活性和金稳定性的纳米材料的合成。这类材料的应用显著提升了苛刻条件下分子检测的灵敏度和可靠性。

图4:具有类金稳定性和类银光学活性的纳米材料。(a, b) 金银合金纳米球胶体及其光学性质;(c) Ag@Au核壳纳米片及其光学性质。

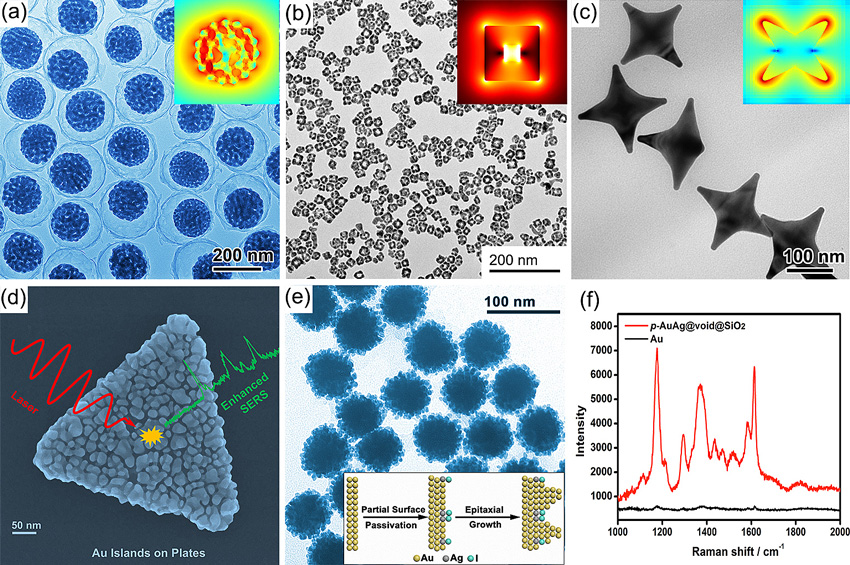

2)金银纳米间隙和尖锐结构的形成对其光学性质产生显著影响,并因局域近场增强成为表面增强拉曼散射(SERS)的热点。该课题组通过去合金化和晶体生长动力学调控等思路,设计合成了多孔金纳米球胶体、超小金纳米框架和纳米忍者飞镖等一系列新颖纳米结构,实现了高密度拉曼热点的可控构筑及其对待测物的超灵敏光学响应。最近,该课题组通过晶体表面性质调控,突破了人们对于纳米晶生长方式的传统认知,在单一金属体系中诱导了层状生长模式到岛状生长模式的转变,在金纳米晶表面实现了高密度纳米岛状结构的可控制备。基于这些新颖的纳米结构,实现了高灵敏度的分子检测。

图5:金银纳米间隙和尖锐结构。(a) 多孔金纳米球;(b) 超小金纳米框架;(c) 金纳米飞镖;(d, e) 金表面纳米岛结构;(f) 多孔金纳米球优异的单颗粒SERS性能。

该研究方向相关论文包括:J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 7474; Chem, 2017, 3, 678; Adv. Funct. Mater., 2018, 77, 1803199; Nano Lett., 2016, 16, 3675; Nano Lett., 2015, 15, 4448; Nanoscale, 2017, 9, 17037; Nanoscale, 2016, 8, 15689; Part. Part. Syst. Charact., 2017, 34, 1700075.

(三)贵金属纳米催化研究

高传博课题组在纳米催化方向的研究着眼于超小、超薄、超细贵金属纳米材料,实现它们的精准合成及复合,并揭示贵金属纳米材料在催化中的构效关系。

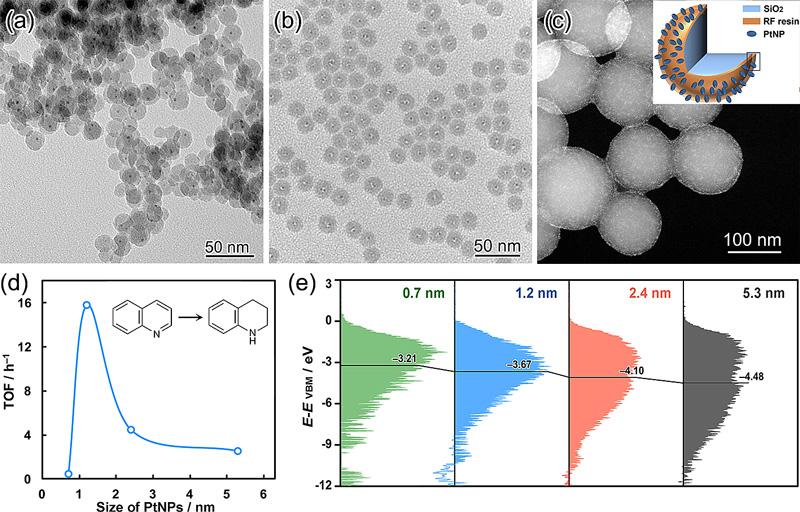

1)贵金属纳米粒子的尺寸效应。当贵金属纳米粒子的尺寸在1 nm左右时,它们的物理化学性质和电子结构发生显著变化。在合成上实现超小贵金属纳米粒子在1 nm附近精准的尺寸调控和稳定化,并在催化中揭示它们的尺寸与其催化性质之间的构效关系,仍是一项重要挑战。

该课题组使用反相胶束作为纳米反应器,实现了超小贵金属纳米粒子精准的尺寸调控(1–3 nm可调)及单颗粒微孔氧化物包覆,得到了一系列具有超小核(Au、Pt、Pt/FeOx等)–壳(SiO2、TiO2、C等)结构的复合纳米材料。他们还通过耦合贵金属盐还原和酚醛树脂的溶胶凝胶过程,实现了超小贵金属纳米粒子精准的尺寸调控及其载体化。研究发现贵金属纳米粒子在喹啉选择性加氢反应、有机醇氧化反应和水煤气变换反应中均具有显著的尺寸效应。谱学研究结果表明贵金属纳米粒子的尺寸显著影响了它们的氧化态和d带电子结构,并由此改变了它们与反应物的结合能,构成了该尺寸效应的主要原因。本研究所揭示的尺寸效应为高效贵金属纳米催化剂的设计提供了重要参考。

图6:超小贵金属纳米粒子的精准合成及其催化显著中的尺寸效应。(a, b) 超小贵金属核壳纳米结构;(c) RF树脂稳定的超小Pt纳米粒子;(d) 超小Pt纳米粒子在喹啉选择性加氢反应中的尺寸效应;(e) 不同尺寸Pt纳米粒子的d带电子结构。

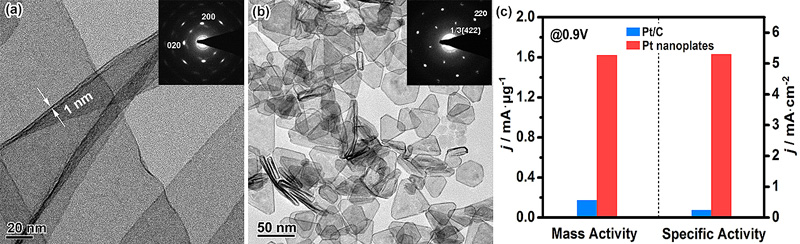

2)超薄贵金属纳米材料。该课题组首次将银纳米晶作为模板引入到超薄贵金属纳米材料的合成中,通过抑制置换反应实现了超薄铂纳米材料(纳米片、纳米飘带等)的可控合成。银模板的引入显著降低了制备成本,并为具有新颖形貌和结构的超薄贵金属纳米材料的合成带来新的机会。其中,超薄铂纳米三角片系首次合成,其特定的晶面、独具的原子排布位错和表面缺陷等特征使其在氧还原反应(ORR)中表现出优异的电催化活性。

图7:超薄Pt纳米材料的银模板法合成。(a) 超薄Pt纳米飘带;(b) 超薄Pt纳米片;(c) 超薄Pt纳米片优越的ORR催化活性。

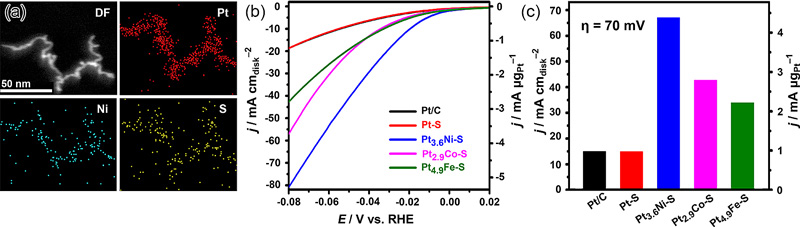

3)超细贵金属纳米材料。该课题组通过配体的引入实现了超细贵金属/非贵金属合金纳米线的水相法制备。亚硫酸盐配体的引入还导致了纳米线表面的硫修饰,可在超细纳米线的表面构筑大量的铂/非贵金属—硫界面。因此,该材料在碱性条件下显示出优异的析氢(HER)活性,优于先前报道的催化剂,有望应用于电解水制氢及氯碱工业并显著降低这些应用的电能损耗。

图8:超细PtNi-S纳米线及其优越的碱性HER性能。(a) Pt、Ni及S的元素分布;(b, c) 超细PtNi-S纳米线的碱性HER性能 (1 M KOH,3 µg Pt)。

该研究方向相关论文包括:Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11678; Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 15656; Chem. Sci., 2018, 9, 398; Chem. Sci., 2017, 8, 6103; Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1704208; ACS Nano, 2014, 8, 7297; Nano Lett., 2014, 14, 6731; J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 1366; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 9710; ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 538; Nano Res., 2018, 11, 1822; Chem. Eur. J., 2017, 23, 6803; J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 22161。

以上为高传博课题组近年来具有代表性的工作成果,更多详情请参考该课题组的网站:http://gaochuanbo.gr.xjtu.edu.cn 。欢迎对其研究方向感兴趣的同学报考硕士、博士以及博士后岗位。

导师介绍

高传博

https://www.x-mol.com/university/faculty/26902

0

0